介護業界におけるDXとは?

要約:介護業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、データやデジタル技術を活用し、介護サービスや業務プロセス、組織文化を変革して、現場の負荷軽減とサービス向上を図る取り組みです。高齢者人口の増加と現役世代の減少による人手不足や業務負荷の深刻化を背景に、2025年度には厚生労働省予算で約358億円のDX推進予算が要求されるなど、国も積極的に支援を進めています。PC向け介護ソフトやタブレットアプリ、見守りセンサーなどの導入が進む一方、コストや運用方法、効果検証の課題も指摘されています。今後は補助金活用や現場実証を通じて効率的かつ効果的なDX推進が求められます。

介護業界におけるDXとは?

2024年9月に経済産業省が改訂した「デジタルガバナンス・コード3.0 ~DX経営による企業価値向上に向けて~」において、DXは以下のように定義づけられています。

“「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

出典:経済産業省「デジタルガバナンス・コード3.0 ~DX経営による企業価値向上に向けて~」”

このことから介護におけるDXとは、「介護の現場が置かれている環境の変化に対応するため、データやテクノロジーを活用してニーズに合ったサービスを行うとともに、業務や組織のあり方を柔軟に変えていくこと」と説明ができるでしょう。

介護事業所におけるDXの推進は、介護業界の急激な変化や現場における課題に対応するために必須の施策だと言えるでしょう。

参考:経済産業省「デジタルガバナンス・コード3.0 ~DX経営による企業価値向上に向けて~」

介護業界においてDXが必要とされる背景

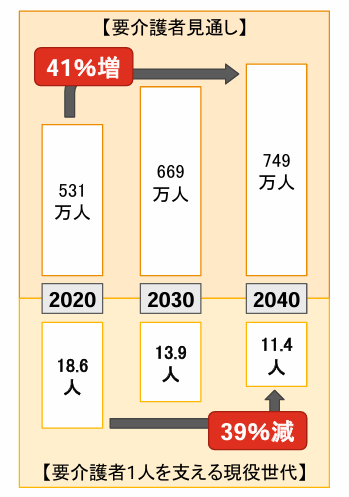

画像出典:PwCコンサルティング合同会社「介護DXに関する調査最終報告」

介護業界においてDXが注目される背景には、高齢者の増加と現役世代の減少による介護市場規模の拡大があります。

2021年3月にPwCコンサルティング合同会社が公表した「介護DXに関する調査最終報告」内では、要介護者の増加見通しと現役世代の減少見通しを画像の図のように報告しています。

2020年から2040年にかけて、要介護者は41%増加するにもかかわらず、要介護者1人を支える現役世代は39%減少するのです。

介護にかかる費用や現場の業務負荷が増加するのを防ぐためには、IT技術を活用し将来に向けて少しずつDXを推進するのが望ましい姿勢だと言えるでしょう。

参考:PwCコンサルティング合同会社「介護DXに関する調査最終報告」

介護業界におけるDXの現状

介護業界におけるDXの現状を5つの観点からご紹介します。

厚生労働省の予算

2024年8月28日に厚生労働省が公表した2025年度予算の概算要求では、全世代型社会保障の実現に向けた保健・医療・介護の構築を目指して医療・介護分野におけるDX推進が盛り込まれました。

医療・介護分野におけるDX推進では358億円が要求され、介護分野においては以下のことを行うとしています。

- 科学的介護を推進するためのデータベースの機能拡充

- 介護・障害福祉分野におけるテクノロジー開発・導⼊促進に向けた⽀援の推進

概算要求に盛り込まれた事業は次の通りです。

|

事業の名称 |

事業の概要 |

請求予算額 |

|

介護関連データ利活用に係る基盤構築事業 |

保険者に介護保険事業を適切に実施するのを目的に、介護予防から介護給付に至るまでの情報を一体的に利活用できるデータ基盤を整備する |

0.7億円 |

|

科学的介護データ提供用データベース構築等事業 |

匿名LIFEの運用・保守、顕名LIFEの開発のための要件定義、工程管理を行う |

5.5億円 |

|

介護テクノロジー開発等加速化事業 |

介護テクノロジーの開発・実証・普及のためのプラットフォーム事業、相談窓口の整理などを行う |

9.2億円 |

|

介護テクノロジー導入支援事業 |

介護事業所がテクノロジーを導入する際の費用を補助する |

97億円 |

|

介護生産性向上推進総合事業 |

都道府県主体の「介護生産性向上総合相談センター」を設置し、生産性向上に向けた取り組みの支援・施策・相談を実施する |

97億円 |

|

介護事業所における生産性向上推進事業 |

生産性向上のためのセミナー実施、ICT化への効果的取り組みの横展開に関する調査研究などを行う |

1.4億円 |

|

ケアプランデータ連携システム構築事業 |

居宅介護支援事業所と介護事業所の間で交わされるケアプランデータ連携を実現するためのシステムを国保中央会に構築する |

2.6億円 |

概算要求段階で正式に予算化されているわけではないものの、その規模や内容からは、国が先頭に立って介護DXを積極的に推進しようとしている姿勢がうかがえます。

参考:厚生労働省「令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係」

先行実証

第115回社会保障審議会の資料で、2025年1月中旬より先行実証として要介護認定の電子化を大分市と別府市、介護事業所における資格などの電子による確認を大分市と都城市で開始することが公表されました。

厚生労働省ではこの先行実証で明らかになった課題を踏まえて、2026年以降の介護情報基盤の運用開始に向けて検討を進めるとしています。

要介護認定と資格などの確認が電子化されると、市町村や居宅介護支援事業所には以下のようなメリットがあります。

- 事務負担が軽減する

- 要介護認定にかかる時間の短縮

- サービス提供時の利便性の向上

実証実験の結果を生かせばより介護DXはスムーズに推進できるため、国は時間や手間をかけても介護DXを丁寧に進めていきたいと考えているのがわかります。

参考:厚生労働省 社会保障審議会 介護保険部会 第115回「介護DXの先行実証について(報告)」

補助金

2025年6月現在、介護DXを推進するのを目的として使える補助金は以下の2つです。

|

補助金名 |

介護テクノロジー導入支援事業 |

令和6年度補正予算介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策 介護テクノロジー導入・協働化等支援事業 |

|

補助対象 |

l 介護ロボット l ICT l 複数のテクノロジーを連動させるパッケージ型での導入 l 第三者による業務改善支援にかかる経費など |

l 介護テクノロジー定着支援事業 l 地域における介護現場の生産性向上普及推進事業 l 協働化・大規模化等による職場環境改善事業 |

|

補助要件 |

l 課題を出し、生産性向上のための業務改善計画を提出の上、一定の期間行って効果が確認できるまで報告する l 第三者による業務改善支援や研修・相談などによる支援を受ける l (入所・宿泊・居住系)利用者の安全、ケアの質の確保、職員の負担軽減ができる方策を検討するための委員会を設置する l (在宅系)2025度内にケアプランデータ連携システムの利用を開始する |

l 業務改善計画を作成して報告する l (施設系サービス)利用者の安全、ケアの質の確保、職員の負担軽減ができる方策を検討するための委員会を設置する l (居宅介護支援・居宅サービス)2025年度中にケアプランデータ連携システムの利用を開始する l 補助を受けた翌年度から3年間、業務改善効果を報告する |

国では介護DXに補正予算を組み、追加で補助金がもらえるよう財政支援を行っています。

このことから、国は介護DXを積極的に行う介護事業所を積極的にサポートしようとしていると言えるでしょう。

現場での機器導入状況

介護DXを国が率先して推進している結果、現場の介護事業所はどのように変化したのでしょうか。

4種類の機器の導入状況をご紹介します。

PCで利用する介護ソフト

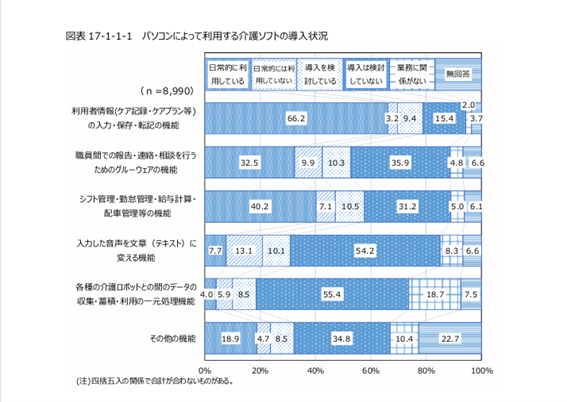

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査結果 事業所調査『事業所における介護労働実態調査 結果報告書』」

2023年公益財団法人介護労働安定センターでは、8,990の介護事業所を対象に、PCで利用する介護ソフトの導入状況を聞いたところ、上記の画像のような結果となりました。

現状40%以上の介護事業所において利用者情報の記録、職員間の情報共有、シフト管理にPCで利用する介護ソフトが利用されています。

一方音声入力ソフトや介護ロボットのデータ処理機能については、導入の検討をしていない介護事業所が50%を超えているのです。

予算で導入が難しい面もあるかもしれませんが、まずは介護事業所として最新機器の情報を収集するのがDX推進への第一歩と言えるのではないでしょうか。

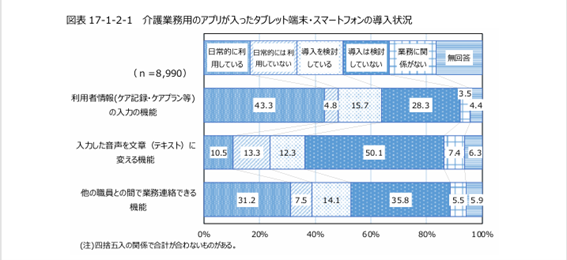

タブレット端末やスマートフォンで利用する介護業務アプリ

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査結果 事業所調査『事業所における介護労働実態調査 結果報告書』」

介護労働安定センターでタブレット端末やスマートフォンで利用する介護業務アプリの導入状況を聞いたところ、上記の画像のような結果となりました。

利用者情報の入力は手元の端末から行える介護事業所が40%を超えていますが、音声入力や情報共有を端末からは行えない事業所の方が多いのです。

音声入力ができれば、わざわざPCの前に座らなくても利用者を見守る時間で記録が取れますし、端末から最新情報を共有すれば緊急時の対応が素早く行えます。

PCで使える介護ソフトを導入する際、タブレット端末やスマートフォンでも音声入力や情報共有ができるものを選ぶと少しずつ現場にも浸透するのではないでしょうか。

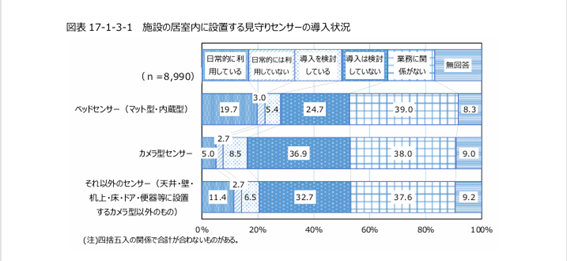

見守りセンサー

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査結果 事業所調査『事業所における介護労働実態調査 結果報告書』」

介護労働安定センターで施設の居室内に設置する見守りセンサーの導入状況を聞いたところ、上記の画像のような結果となりました。

巡回での見守りで事足りる場合もあるため、すべての施設が使う必要はないのですが、認知症対応のグループホームなどは事故予防のためにも導入の優先度を上げるのがおすすめです。

その他のICT機器

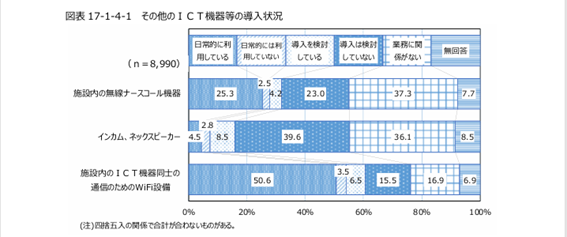

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査結果 事業所調査『事業所における介護労働実態調査 結果報告書』」

介護労働安定センターでその他のICT機器の導入状況を聞いたところ、上記の画像のような結果となりました。

ICT機器導入のためにWi-Fi環境を整えている介護事業所が半数を超えているため、今後DX化に本格的に取り組みたい意向が強いと言えるでしょう。

機器の導入効果

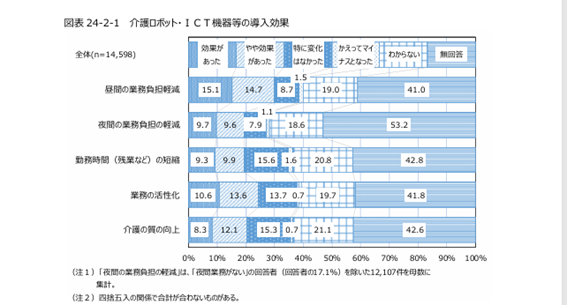

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査結果 労働者調査『介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書』」

介護労働安定センターで機器の導入効果を聞いたところ、上記の画像のような結果となりました。

「わからない」と「無回答」の合計が50%を超えているため、効果があるかどうかの結論を出すには時期尚早だと判断している介護事業所が多いと予想されます。

特に介護の現場では利用者に対し個別対応が求められるため、同じ機器を導入しても現場の状況に応じて効果が変化しやすいのです。

今後介護DXを推進していく中で、機器の選び方から導入の手順まで現場での試行錯誤が必要だと気づかされる結果だと言えるでしょう。

介護DXの推進事例

厚生労働省の介護ロボット導入活用事例集2019の中から、非接触型徘徊見守りシステムを導入し、ケアの質と職員の働きやすさを高めた事例をご紹介します。

神奈川県のあるグループホームでは利用者の自立促進と安全の確保を目的として、非接触型徘徊見守りシステムを導入しました。

非接触型徘徊見守りシステムは、車載用高性能赤外線カメラを通しての画像を高度な画像処理技術で解析することで、利用者の起床や離床を検知しナースコールや独自の無線方式で通知できます。

ホームではこのシステムを要介護度2~3の認知症高齢者が暮らすユニットに2台設置したところ、以下のような効果がありました。

- 事故リスクの減少

- 介護職員の身体的・精神的なストレスの緩和

- 経験の少ない職員を柔軟にシフトに組み入れられる

- 処遇改善や長時間労働の是正

- 離職率の低下

- センサーマット使用時にかかっていたメンテナンスの手間や時間の削減

ケアの質が高まっただけではなく、介護職員の業務負荷軽減につながったのも大きなメリットだと言えるでしょう。

初期費用はかかるものの、ランニングコストは電気代のみなので導入へのハードルがそれほど高くなく、DXが利用者、職員双方にメリットをもたらした好事例と言えるでしょう。

介護業界でDXを推進する上での課題

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査結果 労働者調査『介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書』」

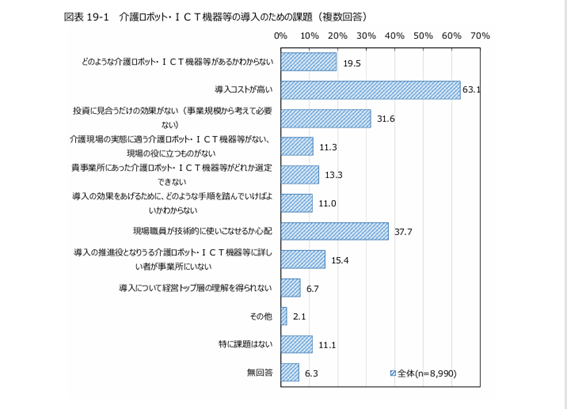

2023年公益財団法人介護労働安定センターでは、8,990の介護事業所を対象に、介護ロボットやICT機器を導入する上でどのような課題があるかをたずねました。

「導入コストが高い」と回答した介護事業所が63.1%で最も多く、次いで「現場職員が使いこなせるか心配」が37.7%、「投資に見合うだけの効果がない」が31.6%という結果でした。

お金の面で心配なら補助金を活用すればよいのではないかと考えがちですが、実際の現場で使用した場合に費用対効果があると感じられるツールがまだ少ないのが、この結果を生んだ1つの要因ではないでしょうか。

今後DXを推進するなら機器メーカーは開発時から介護事業所の意見を取り入れ、事業所では最新情報を積極的に収集するなど互いに歩み寄る姿勢が求められるでしょう。

株式会社プレゼンス・メディカルでは介護業界のDXをサポートしています

株式会社プレゼンス・メディカルでは介護業界のDXをサポートしています。

具体的にはAIを活用して次のようなサービスを展開しているのです。

- (利用者向け)AIを活用した介護施設の医療連携サービス

- (利用者向け)認知症予防・自立支援・健康管理を実現するAIサービス

- (利用者向け)AIを活用したコミュニケーション支援サービス

- (利用者向け)AIを活用した介護施設のロボット活用・見守り・セキュリティサービス

- (従業員向け)AIを活用した訪問介護・看護の効率化サービス・シフト管理・配車手配

- (従業員向け)AIを活用した介護施設の業務効率化・生産性向上サービス

- (従業員向け)AIを活用した介護施設の採用支援・働き方改革支援サービス

- (従業員向け)AIを活用した介護施設の離職防止と教育サービス

利用者向け、従業員向けに現場でほしいサービスを組み合わせて利用すれば、従業員が介護以外の業務に時間を割くことなく、利用者の身体介護や生活援助に専門性を発揮できます。

業務にゆとりを持たせ、従業員にも利用者にも安心して過ごしてほしいと感じる方は、次のページもごらんください。

FUNCTIONS&PRODUCT | 喀痰吸引等研修の講習・資格・介護・福祉の研修実績|株式会社プレゼンス・メディカル

まとめ

介護業界のDXは、経産省の定義を踏まえ「介護現場が直面する変化に対応し、データとテクノロジーでサービス・業務・組織を柔軟に変革すること」を指します。背景には、要介護者が2020~2040年で41%増加する一方、支える現役世代が39%減少するという社会構造の変化があります。厚労省の2025年度概算要求では、介護関連データ基盤整備や科学的介護のデータ提供、介護テクノロジー導入支援に計約112億円が盛り込まれ、国が先導してDXを推進しています。

現場では、PC向け介護ソフトの約4割導入やタブレットアプリの活用が進む一方、音声入力や見守りセンサー、ICT環境の整備にはまだ課題が残ります。補助金制度も整備され、介護ロボットやICT導入費用の補助を受けながら生産性向上を図る動きが拡大中です。しかし、「導入コストの高さ」や「効果検証の不透明さ」「現場職員の習熟不足」が導入の障壁となっており、今後はメーカーと事業者が連携し、使い勝手や費用対効果を高める工夫が不可欠です。段階的な実証実験と補助金活用を組み合わせ、現場に即したDXを着実に推進していくことが求められます。

本記事は発表当時のデータに基づき、一般的な意見を提供しております。経営上の具体的な決断は、各々の状況に合わせて深く思案することが求められます。したがって、専門家と話し合いながら適切な決定を下すことを強く推奨します。この記事を基に行った判断により、直接的または間接的な損害が発生した場合でも、我々はその責任を負いかねます。