離職防止と健康管理

Employee Assistance Program従業員の離職率低減に向けたプログラムを提供いたします。

離職防止対策を実施すべき理由

REASON離職防止対策をしないと優秀な人材の流出も避けることは困難です。離職防止に取り組むことにより、人材の定着を図ることで、優秀な人材の流出も防ぐことができるでしょう。

社内にノウハウが蓄積しづらく、技術力や生産性が大きく低下する可能性があります。社員の定着によって、ノウハウが形成され生産性の向上を図ることができます。

高卒で39.5%、大卒で32.8%と概ね3人に1人が入社後3年以内に離職しています。この早期離職を防ぐことで人材の定着を図り、離職のたびに中途採用を年中実施するといった事態を回避できるなど、大幅な採用コスト削減を図ることができます。

安心して働ける環境づくりへ

メンタル不調になる前にご利用いただく、外部保健師に相談できるサービスです。ちょっとしたモヤモヤの段階で相談することで、メンタル不調に陥るのを防ぎます。

外部保健師相談は、メンタル不調の従業員を支援するプログラムです。厚生労働省が推進するメンタルヘルス対策推進のための4つのケアの内事業場外資源によるケアに該当します。

離職率の高い介護事業所の特徴

| 1.常に求人を出している | → 採用手法・広告掲載の見直しにより改善! |

| 2.施設に清潔感がない | → 業務フローの見直しにより改善! |

| 3.職員同士のコミュニケーションが取れていない | → 組織改編により改善! |

| 4.年間休日が少ない | → ツール活用・組織改編により改善! |

| 5.周辺の施設と比較すると給料が高すぎる | → 広告掲載の見直しにより改善! |

| 6.面接時間が短いのにすぐ内定が出る | → 社員教育か外部委託により改善! |

| 7.職員の対応が不誠実である | → 社員教育か外部委託により改善 |

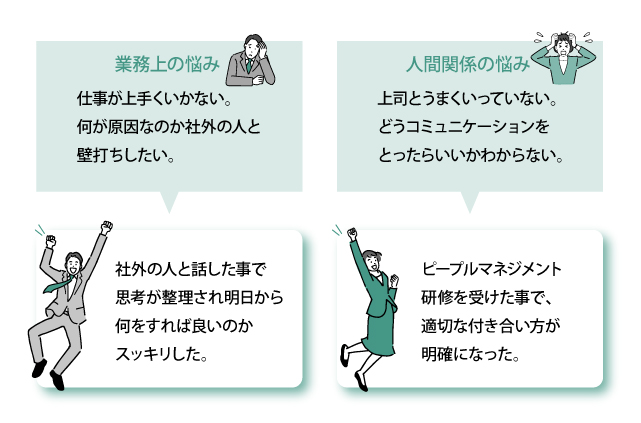

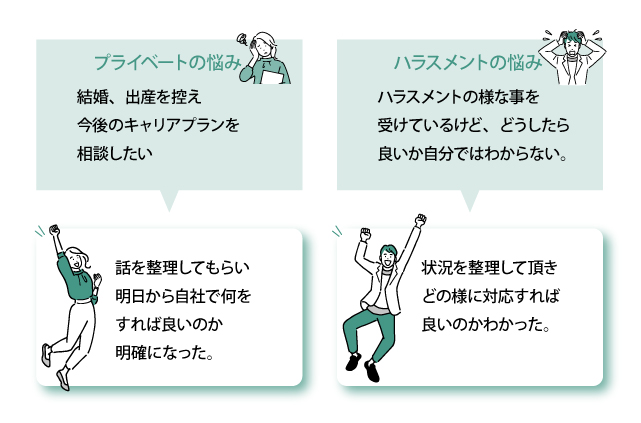

相談例

CASE社内の人には言いづらい、産業医に相談する程でもない、と思っている事から今すぐ解決したい事までどんな相談にも対応します。

メンタルヘルスのプロ『保健師』による相談体制

SYSTEM新型コロナが猛威を振るう中、外部の保健師に相談できる窓口を設けることで、従業員の不安を解消し、退職抑止の対応など専門的なアドバイスを受けることができます。まずは、不安の排除が離職防止の手始めです。一人ひとりの心境の変化や悩みをキャッチして不安を解消し、安心して働ける職場を目指しませんか?

まずは、保健師を窓口として

介護スタッフが外部に相談できる環境を作りましょう!

(書類作成から保健師による健康管理までワンストップでご提供いたします)

- 保健師は国家資格であり、メンタルと健康のプロフェッショナル!

- 適切な専門的アドバイスを受けることが可能に!

- 専門家の視点から不安のある職員の対応を適切にアドバイス!

- その他、従業員が直接健康相談を受けることも可能

⇒不安を解消し離職を予防⇒安心して長く働いていただける職場へ

社内相談窓口と社外相談窓口の違い

COMPARISON保健師相談を利用頂いた方に社内相談窓口と社外相談窓口の印象の違いに関してアンケートを実施したところ、以下の様な結果になりました。

社内相談窓口

- 話が社内で広がりそうで怖い

- ネガティブな事を相談したら評価に影響しそうで怖い

- 悩んではいるがこんな事で上司の時間を取ってしまうのは申し訳ないと思って相談しなかった

- 窓口がある事を知らなかった

社外相談窓口

- 話が広がる心配がなくて安心して相談できた

- 利害関係が無い方だと評価を気にせず弱音やネガティブな事も吐き出しやすかった

- 気を使わずいつでも相談出来るのが良かった

保健師相談内容について

CONSULTATION相談窓口を広げ、相談しやすい環境を作り、適切な対応を行うため、産業医と連携した保健師・看護師等による相談対応も推奨されています(ストレスチェック指針より)。

労働安全衛生法に基づくストレスチェック指針では、「事業者はストレスチェック結果の通知を受けた労働者に対して、相談の窓口を広げ、相談しやすい環境を作ることで、高ストレスの状態で放置されないようにする等適切な対応を行う観点から、保健師・看護師等が相談対応を行う体制を整備することが望ましい」とされています。メンタルヘルス不調の未然防止に努めましょう。

電話相談サービスの特長

SERVICE健康、医療、介護など、さまざまな不安について、ご相談いただけます。

健康相談

「気になる身体の不調」「健康の保持・増進」に関するご相談をお受けいたします。

どんな病気が考えられるか?どんな注意が家庭でできるか?応急処置は?何科を受診すべきか?など、専任のヘルスカウンセラーがアドバイスいたします。

メンタルヘルスの相談

体だけではなく、こころも不健康な状態になることは、誰にでもあることです。ストレスや不安をひきおこす原因、対処方法などについて、心理カウンセラーをはじめとするメンタルヘルスの専門家がご相談に応じます。

- 対人関係の悩み・職場のストレス

- 夫婦の問題・子育てストレス

- 不登校・いじめ

- 不安障害・不眠・摂食障害 など

医療相談

病気に関する詳しい説明や治療方法・検査データの説明など、医療機関を受診された後に生じるご相談にお応えいたします。

育児相談

妊娠・出産・母子保健・育児などのご相談に保健師、助産師、看護師、産婦人科・小児科の医師などがアドバイスいたします。小さなお子さまを抱えたご両親やこれからお母さんになる女性にとってのホットラインです。

医療機関情報等の提供

夜間や休日に受診ができる医療機関や、アトピー性皮膚炎の専門医がいる医療機関など、全国の医療機関の中から、病状や症状にあわせて適切な医療機関をご案内いたします。

離職率低減プログラム

PROGRAM社員の離職防止への取り組みは、企業にとって重要です。しかし、社員が離職を選ぶ理由は様々で、扱いが難しいケースも少なくありません。どのような対策が効果的なのかと悩んでいる担当者もいるでしょう。離職率を下げたい経営者や人事担当者は、プレゼンス・メディカルが提唱する離職防止プログラムをぜひ活用してください。

離職防止とは、社員の離職を防ぐための施策です。リテンションやリテンションマネジメントとも呼ばれています。

具体例は以下のようなものが挙げられます。

- 働きやすい環境を作る

- 社員面談を定期的に実施する

- コミュニケーションを活性化する

企業での離職防止対策が重要視されている理由

REASON離職防止対策が重要視されている主な理由は、以下の3つです。

- 日本の労働人口が減少し、人材確保が難しくなった

- 転職のハードルが下がったことに伴い、人材の流出も増えた

- 新規採用者の離職率が高い

厚生労働省によると、2017年新規大卒就職者の3年以内離職率は、32.8%でした。1990年後半以降、大卒者の約3割が3年以内に離職する状況が続いています。

人的リソースの不足が深刻化すれば、事業活動の継続は困難です。企業を存続させるためには、離職防止対策が不可欠です。

社員の離職を防止しないと発生するリスク

RISK社員の離職を防止しない場合に発生するリスクを解説します。

優秀な人材が流出する

優秀な人材が流出すると、事業活動の停滞や企業成長の鈍化を招くおそれがあります。ノウハウや経験を身に付けたキーパーソンの離職は、企業競争力の低下にもつながりかねません。

人材採用や人材育成にかけたコストが無駄になり、人材補填に新たなコストが発生する点も大きな痛手です。

既存社員の負担が増す

離職者が担当していた業務を既存社員がカバーしなければならない場合、既存社員の負担が増します。生産性やサービスの質が低下する可能性があり、しわ寄せに不満を感じた既存社員が離職を選ぶおそれも出てきます。

連鎖的に離職者が出ると残された社員のモチベーションが大きく低下する可能性があるため、早めの対処が必要です。

企業イメージが低下する

離職率の高さは、企業イメージに直結します。企業の離職率や評判がインターネットで簡単に検索できるようになったためです。

人が定着しない企業のイメージは低下しやすく、業績や採用活動にも影響を及ぼします。多くの求職者が企業にマイナスの印象をもつと、優秀な人材を確保できない事態にもなりかねません。

離職防止プログラムPDCA サイクル

PDCA離職は通常、複数の要因が重なって起こるため、離職防止にも多角的な取り組みが求められます。従業員の声に耳を傾け、寄り添い、できることから改善していく!を繰り返す

申込方法

お電話(0120-698-789(代表))またはお問い合わせページより、相談希望の旨を記載の上、お問い合わせください。弊社担当者より折り返しご連絡させていただきます。