受講の流れ

FLOW CHART喀痰吸引等研修の大まかな流れは、

下記の通りです。

- 基本研修(講義)

- 筆記試験

- 基本研修(シミュレーター演習)

- 実地研修

- 修了

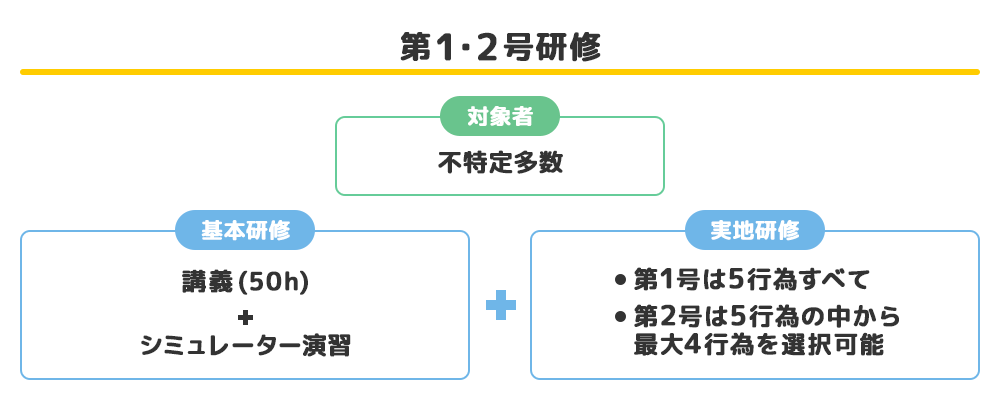

第1号・第2号研修とは

TRAINING第1・2号研修では、まず50時間の基本研修(講義)を受けたあと、筆記試験を受けます。

試験に合格したら、次はシミュレーター演習。シミュレーターを使用して、ひとりでたん吸引ができると判断されるまで、規定の回数以上のたん吸引を繰り返し行います。

講義と演習の基本研修を終えたら、最後に実地研修を行って研修修了となります。

第1号研修でできること

対象者:不特定多数の利用者

実施可能な行為:

- 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)

- 経管栄養(胃ろうまたは腸ろう・経鼻)

第2号研修でできること

対象者:不特定多数の利用者

実施可能な行為:

- 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内)

- 経管栄養(胃ろうまたは腸ろう)

第1号研修/第2号研修の

カリキュラム・内容

<基本研修>

| 講義項目 | 第1号研修 | 第2号研修 |

|---|---|---|

| 1. 人間と社会 | ○ | ○ |

| 2. 保険料制度とチーム医療 | ○ | ○ |

| 3. 安全な療養生活 | ○ | ○ |

| 4. 清潔保持と感染予防 | ○ | ○ |

| 5. 健康状態の把握 | ○ | ○ |

| 6. 高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 | ○ | ○ |

| 7. 高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 | ○ | ○ |

| 8. 高齢者及び障害児・者の経管栄養概論 | ○ | ○ |

| 9. 高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説 | ○ | ○ |

<実地研修>

| 講義項目 | 第1号研修 | 第2号研修 |

|---|---|---|

| 1. 口腔内の喀痰吸引 | ○ | ○ |

| 2. 鼻腔内の喀痰吸引 | ○ | ○ |

| 3. 気管カニューレ内部の喀痰吸引 | ○ | - |

| 4. 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 | ○ | ○ |

| 5. 経鼻経管栄養 | ○ | - |

【注意点】

第1号・第2号研修は、原則「人工呼吸器装着者」への研修は実施しておりません。

もし人工呼吸器装着者に対する処置も必要な施設様や事業所様は、別途ご相談ください。

※第1号研修と第2号研修の研修内容はほぼ同じです。異なるのは実地研修で、第2号研修では「気管カニューレ内部の喀痰吸引」「経鼻経管栄養」を除いた3項目を学習します。

試験

30分ほどの筆記試験。

50問中、9割以上正答で合格となります。

講義内容からの出題なので、復習をきちんと行っていればそれほど難しい試験ではありません。もし不合格となっても再試験でリカバリーできるので安心して取り組むとよいでしょう。

修了

基本研修、実地研修を2つとも修了し筆記試験に合格することで資格を取得できます。修了者には修了証明書が発行されます。

認定申請

喀痰吸引等研修を修了したのち、住民票のある地域の公益財団法人等で「認定特定行為業務従事者」の申請を行う必要があります。

基本研修の概要と注意点

OVERVIEW- 【対象者】

- 学歴や経験などの受講資格はありません。基本研修を受講していない方、全員が対象です。介護福祉士や訪問介護員といった、介護従事者の受講を推奨しております。

- 【形式】

-

- 講義

- 筆記試験(四者択一)

- シミュレーター演習(手技)

- 【時間】

- 50時間以上及び規定回数

- 【免除資格】

- 以下の対象者は、受講が免除されます。

- 実務者研修修了者

- 喀痰吸引等研修基本研修修了者(および2号研修修了者)

- 専門学校等で「医療的ケア50時間及び演習」の終了者

- 【注意点】

- 本研修は、特定者を対象にした第3号研修ではありません。

実地研修の概要と注意点

OVERVIEW- 【対象者】

- プレゼンス・メディカルにて基本研修を修了した方。

もしくは研修免除者で、プレゼンス・メディカルでフォローアップ研修を受講した方が対象です。

- 【形式】

- 利用者様および患者様への実習

- 【時間】

- 各行為ごとに規定回数以上

- 【免除資格】

- 第2号研修修了者で、すでに実地研修を修了している方は受講が免除されます。

- 【注意点】

- 基本研修免除相当の資格を保有している方は、プレゼンス・メディカルにてフォローアップ研修の受講が必要です。なお、他の研修施設等での履修者に限ります。

資格取得後のフォローアップ

FOLLOW UP資格取得後のフォローアップとして、半年に1回を目途にフォローアップ研修を行っております。また、各研修にそれぞれ担当コンシェルジュがつきますので、研修終了後のサポートも万全です。フォローアップ研修では他の施設スタッフとの交流も盛んにおこなわれています。