パワハラ防止法対策

HARASSMENT2022年4月より中小企業も義務化!パワハラ防止法について

2019年5月に成立し2020年6月に施行された「改正労働施策総合推進法」の事を通称パワハラ防止法と呼ばれています。

当初は中小企業にはパワハラ対策は義務化されてはいませんでしたが、2022年4月から中小企業も義務化されることになりました。

パワハラ防止法では職場によるパワーハラスメント防止のために適切な対応が事業主に義務づけられており、ハラスメントの通報窓口の設置はその第一歩となります。

義務化により、労基署に社名を公表される可能性や、被害者・加害者から訴えられる危険性が出てきました。

企業リスク

- 被害者・⾏為者から訴えられる

- 対策が不⼗分として社会的評価が低下

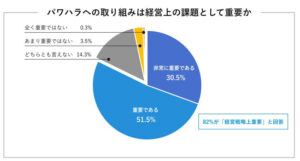

パワーハラスメント対策は福利厚⽣だけでなく経営戦略の⼀つとして重要視されてきています

パワハラ防⽌は経営戦略上も重要な施策です

パワハラ対策は福利厚⽣や安全衛⽣の範囲に収まらず、経営戦略として広く進められるようになってきています。

引⽤)厚⽣労働省 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/statistics/

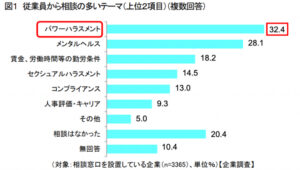

パワーハラスメントに関する実態調査

SURVEY厚生労働省が行った「平成28年度 職場のパワーハラスメントに関する実態調査」では図1の通り、企業の相談窓口で受けた相談の約32%がパワーハラスメント関連(セクシャルハラスメントが約15%)だったと伝えています。

出典:厚生労働省「平成28年度 職場のパワーハラスメントに関する実態調査」

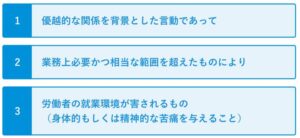

パワハラの定義

DEFINITIONパワハラ防止法の施行によって、パワーハラスメントの定義が明確化されました。

職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。

職場において⾏われる

- 優越的な関係を背景とした言動とは、職務が上位の者による言動などが典型的ですが、同僚や部下による言動であっても、当該者の協力を得なければ業務が円滑に遂行できないなどといった場合も該当します。

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えているかどうかは、当該言動の目的や態様、頻度、行為者の関係性などさまざまな要素を総合的に考慮して判断されます。

- 就業環境が害されるかどうかという点は、その言動によって、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられたことなどにより、平均的な労働者であれば就業する上で看過できない程度の影響が生じたと感じるかどうか、を基準として判断されます。

代表的な6つの言動の類型例

(1)身体的な攻撃 暴行や障害など

- 殴打、足蹴りを行うこと。

- 相手に物を投げつけること。

(2)精神的な攻撃 人格を否定するような言動、名誉毀損や侮辱、暴言など

- 人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うこと。

- 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。

(3)人間関係からの切り離し 仲間外しや無視など、職場での孤立を招くもの

- 1人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること。

(4)過大な要求 業務上不要なことや不可能なことの強制など

- 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。

(5)過少な要求 程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

- 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を任せること。

- 気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと。

(6)個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること

- 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること。

※ 適正な範囲の業務指⽰や指導についてはパワハラに当たりません。

引⽤)厚⽣労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000559314.pdf

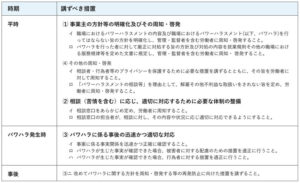

国の指針:企業の義務は発生防止から事故対応まで

GUIDELINEパワハラ発⽣防⽌の取り組みだけでなく、発⽣した場合の適切な対応や再発予防の取り組みまで徹底することが企業に求められています。

企業に義務付けられている対策

引⽤・⼀部改変)厚⽣労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000559314.pdf

取り組みをしなかった企業に課せられるサンクション(刑罰)

PENALTY労働施策総合推進法第33条1項及び2項には下記のように明記されています。

- 「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる」(第33条1項)

- 「厚生労働大臣は、第30条の2第1項及び2項・・・の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる」(第33条2項)

勧告や公表などが実施された場合、企業イメージに悪い影響を与えてしまうことはもちろんのこと、そこで働く社員にとって安全な環境が用意されていないことの証明にもなってしまいますので、十分に注意する必要があります。

参照:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

事業者が対策すべきこと

- 事業者が自ら主催してパワハラ対策会議を定期的に開く

- 事業者名でパワハラへの取り組みを示す真摯なメッセージを労働者にアナウンスする

- 無節操にパワハラとされないようパワハラの例示、罰則を決め、社内のルールを明確にする

- 管理者、労働者向けにパワハラ防止研修を開く

- 相談窓口を設置し、相談者の感情を汲み取る

労働者が対策すべきこと

- 上司・先輩は、部下・後輩の話を聞いて指導する

- 叱る場合は、叱る理由を明確にし、短時間で終わる

- 叱るとき相手の人格を否定しない

- 会議など大勢がいる場所で個人を叱らない

- 叱った後は、声掛けをするなど何らかのフォローをする

- 部下・後輩は、上司・先輩に報・連・相を欠かさない

パワハラによる被害と認定された裁判例

PRECEDENT①上司の注意指導等とパワーハラ(東京地裁八王子支部判決 労判558-68)

概 要

製造業A社の工場に勤務していたBの後片付けの不備、伝言による年休申請に対し、上司CがBに対して反省文の提出等の注意指導を行った。Bは「Cの常軌を逸した言動により人格権を侵害された」と主張してA社及びCに対し、民事上の損害賠償請求をした。

判決内容

上司には所属の従業員を指導し監督する権限があり、注意したり、叱責したことは指導監督する上で必要な範囲内の行為とした上で、本件の場合は、Cの、反省書の作成や後片付けの再現等を求めた行為は、指導監督権の行使としては、裁量の範囲を逸脱し、違法性を帯びるに至るとして、A社とCに損害を賠償するよう判示した。

②先輩によるいじめと会社の法的な責任(さいたま地裁判決 労判883-38)

概 要

D病院に勤務していた看護師Eは、先輩看護師のFから飲み会への参加強要や個人的用務の使い走り、暴言等のいじめを受け、自殺した。

判決内容

判決ではFのEに対するいじめを認定し、FにEの遺族に対する損害を賠償する不法行為責任(民法709条)と、勤務先であるDに対し、安全配慮義務の債務不履行責任(民法415条)を認めた。

③内部告発等を契機とした職場いじめと会社の法的責任(富山地裁判決 労判891-12)

概 要

勤務先Gの闇カルテルを新聞や公正取引委員会に訴えたHへ、転勤や昇格停止、長期間にわたる個室への配席等を行ったGに対し、Hが損害賠償請求をした。

判決内容

判決は、人事権行使は相当程度使用者の裁量的判断に委ねられるものの、裁量権は合理的な目的の範囲内で、法令や公序良俗に反しない程度で行使されるべきであり、これを逸脱する場合には違法であるとして、不法行為及び債務不履行に基づく損害賠償責任を認めた。

プレゼンス・メディカルが提供する4つの対応策

MEASURES企業の義務は⾮常に多いですが、要約すると⼈事労務担当者が ⾏う必要のある対策は主にこの4つになります

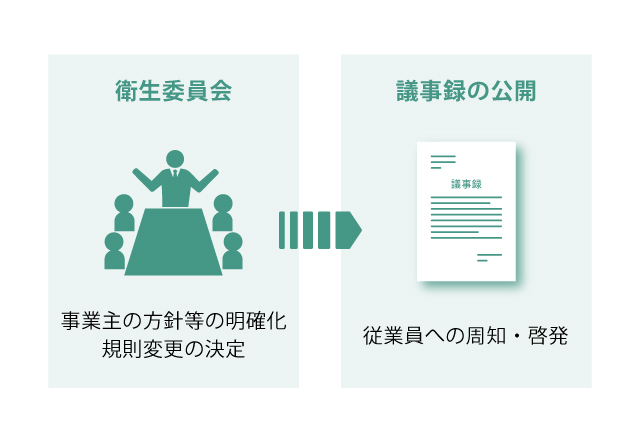

①会社⽅針の周知:衛⽣委員会で企業⽅針を決定し、議事録に掲載

パワハラに関する事業主の⽅針等の明確化及びその周知・啓発は、衛⽣委員会で話し合い、議事録に添付して公開します。

- パワハラの内容・パワハラを行ってはならないという方針を明確化し、労働者に周知・啓発する

- 行為者を厳正に対処するという方針や対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発する

下記の条文に違反した場合には、懲戒事由とする旨も併せて定めます。

就業規則は従業員に十分に周知し、知らなかったということのないようにしなければなりません。

- 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場におけるパワーハラスメントに係る言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。

- 職場におけるパワーハラスメントに係る言動を行った者は、現行の就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発すること。

②従業員の研修:産業保健スタッフに研修や意識啓発を依頼

パワハラ発⽣を防⽌するための施策として、産業医や保健師に研修の講師や、広報誌への寄稿を依頼します。会社の方針と併せて、パワハラを防止するために発生原因や具体的な事例などについて、従業員に周知・啓発することが必要です。全従業員に対するものと、管理者に行うものとを分けて行うことも効果的です。

- 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知する

- 相談したこと等を理由に解雇その他不利益取扱いをされないことを定め、労働者に周知・啓発する

③相談窓⼝設置:外部にパワハラ相談窓⼝を設ける

社外に窓⼝を作ることで、従業員の安⼼感向上や情報管理のリスク回避を実現できます。

(詳細は社外通報窓口サービスを参照ください。)

- 相談窓口を定め、労働者に周知する

- 相談窓口の担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにする

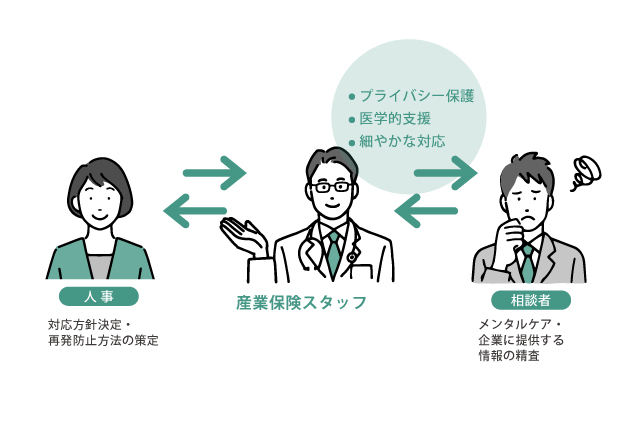

④発⽣時の対応:産業保健スタッフにパワハラ発⽣時の対応を依頼する

福利厚⽣の健康管理業務に加えて、パワハラ発⽣時のケース対応や再発防⽌策の実⾏も産業保健スタッフと連携して進めていきます。

ハラスメント行為が確認できた場合は、就業規則に基づき、行為者(加害者)に対して懲戒処分を行う。

- 事実関係を迅速かつ正確に確認する

- 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う

- 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行う

- 再発防止に向けた措置を講じる

対応① 相談者や行為者のプライバシーを保護するための措置を講じる

相談対応マニュアルにプライバシーの保護にかかる事項を記載するとともに、相談窓口の担当者に研修を行います。被害者が相談を躊躇うことのないように、プライバシーを保護する体制が整えられていることは、社内報や社内資料などで周知します。

ここでいうプライバシーには、性的指向や性自認、病歴や不妊治療などといったものも含まれます。

対応② パワハラに関する相談などをしたことによる不利益な取扱いを行わない

従業員がパワハラの相談をしたことなどを理由として解雇などの不利益な取り扱いを受けることは絶対にあってはなりません。

この点についても、プライバシー保護と同様に、就業規則や社内規程に明文化するとともに、社内周知を徹底します。

*情報はセキュリティ保護されたシステムで保管されます。相談内容の保護や相談していること⾃体が社内でバレることを避けるには、システム上で情報管理や相談者とのやり取りをすることが有効です。

ハラスメントの通報窓口が社内ではいけない理由

REASONハラスメントを受けている際にはとてもセンシティブな心理状態になっています。

特にパワハラの場合は上司からパワハラを受けている場合が多いため、パワハラを通報したことが上司に伝わってしまうことを恐れて通報したくてもできない事が考えられます。

またセクハラの場合は男性には知られたくない心理状態になっているため社内の男性社員が通報窓口の担当だとしたらと考えてハラスメントの通報自体を躊躇してしまうことが考えられます。そのような事態にならないためにもハラスメントの通報窓口は社外通報窓口の方が適しています。

社内窓口のみで対応する場合の課題

- セクハラ・パワハラに対応する場合、男女で窓口を分け、男女それぞれ担当者をおく必要がある

- 社内窓口だけでは匿名での通報が難しい場合があり、窓口が適切に利用されない可能性がある

- 窓口担当者には厚労省の指針により、ハラスメント対応についての研修を行うことが求められる

全てを社内で対応するのは難しい場合も

社外通報窓口サービス内容

OUTSIDE

- ハラスメント外部通報窓口

- 改正労働施策総合推進法対応

- 随時会社へ通報内容を報告

- 毎月会社へ通報件数を報告

- 24時間365日対応の電話相談

①社外通報窓口の周知

御社専用のハラスメント社外通報窓口となるURLを発行いたします。PCからでもスマホからでも御利用いただけます。ハラスメント社外通報窓口ページ内に御社独自の文面やリンクを掲載することも可能です。ハラスメントの社外通報窓口を社内で十分に周知してください。

②通報内容の報告

ハラスメント通報内容を、相談者の了解のもと(了解済の内容についてのみ)ハラスメント対応御担当部署に報告いたします。

※匿名希望の通報は匿名での報告となります。

※相談件数については、毎月ご報告いたします。

③対応についての御相談

御社担当部署からのハラスメント通報内容についての対応の御相談を(必要に応じて)電話で承ります。

※対応についてのアドバイスであり個別の問題に介入するサービスではございません。

労働委員会

パワハラが発生し、行為者と被害者との間で紛争が生じるなどして、社内での解決が難しい場合には、「都道府県別の労働委員会」に相談し、会社側と従業員側との間に入って双方の意見を聞いた上で和解を目指す「あっせん」手続きを行うことも手段の一つです。

あっせん手続き内では、会社側と従業員側が直接対面せず、あっせん委員を勤める専門家が対応します。

中央労働委員会

弁護士

紛争が生じ、さらに、仮処分や訴訟の申し立てをされたなど、トラブルが具体化した場合には弁護士が適切な相談先です。また、パワハラの外部相談窓口として弁護士事務所を活用することも有効です。

日本弁護士会連合会のホームページから、労働分野に強い弁護士を探すことができます。

日本弁護士会連合会|弁護士情報検索

よくあるご質問

Q&AQ ハラスメント通報窓口とはどんなサービスですか?

A. 社外の専門家にハラスメント通報窓口業務を委託できるサービスです。社内窓口では適任者がいない、プライバシーの確保が適切に行えないなど、法令に従った窓口設置が難しい場合、簡単・安価にご利用いただけます。

Q. いつ・どのようにハラスメントの通報ができますか?

A. 通報者は専用Webフォームから24時間365日、通報いただけます。また通報内容は、通報者の了解を得られた内容のみ報告いたします。

Q. 報者へのカウンセリングは料金にふくまれますか?

A. 通報窓口では通報者からの相談は承っておりません。電話カウンセリングつきのプランをご検討ください。

Q. 初期対応のアドバイスとはどのような内容ですか?

A. 通報窓口では公認心理師などの資格を持つ者、人事での業務経験を持つ者が、通報内容に応じて、初期対応として何をすべきかを対応ご担当者へ助言いたします。通報者への相談対応や、問題への直接の介入、仲裁などは行っておりません。