介護事業における倒産とは?

目次 [閉じる]

要約:近年、介護事業者の倒産が増加傾向にあり、2024年は過去最多の172件を記録しました。背景には介護報酬の引き下げや人手不足、利用者からの対価回収の困難さなどによる売上不振、運営コストの上昇があります。特に訪問介護での倒産が目立ち、小規模事業者の淘汰が進んでいます。地域差や負債規模の偏在も深刻で、自治体や事業者は補助金活用、業務効率化、AI・テクノロジー導入、人材多様化(外国人採用、女性支援)など早期の対策が求められています。

介護事業における倒産とは?理由から経営難への対策まで詳しく解説

介護事業所を運営していると競合他社が倒産したというニュースをよく聞くため、他人事ではないと不安に感じている人はいませんか?

この記事では、介護事業における倒産の理由から、経営難への対策まで詳しく解説します。

介護事業における倒産の現状とは?

介護事業における倒産の現状を倒産件数、倒産の理由、倒産件数の多い地域の3つの観点からご紹介します。

介護事業における倒産件数

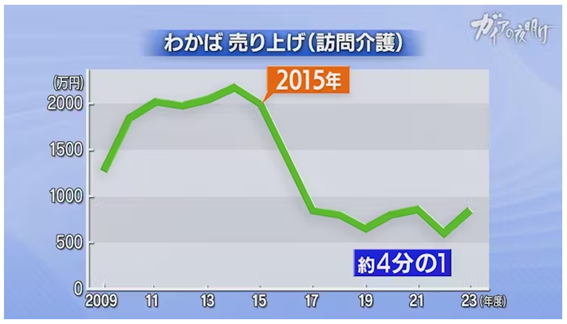

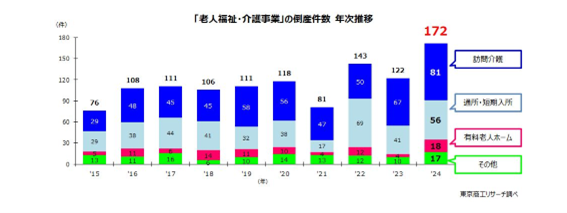

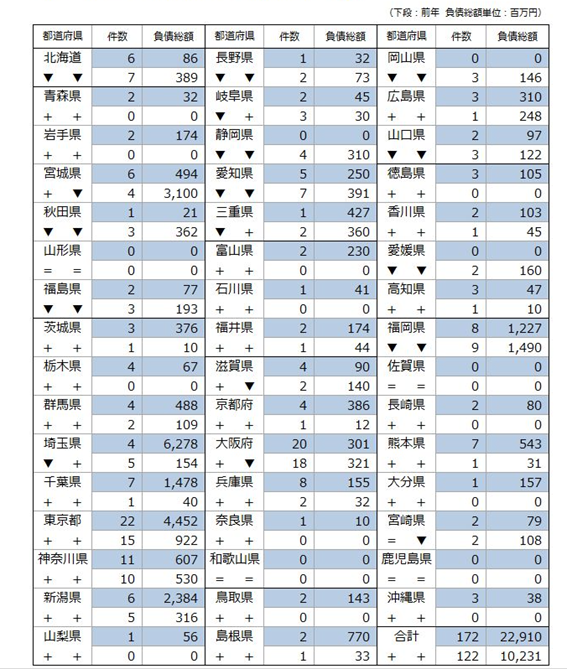

画像出典:株式会社東京商工リサーチ「2024年「介護事業者」倒産が過去最多の172件 「訪問介護」が急増、小規模事業者の淘汰加速」

2025年1月に、株式会社東京商工リサーチは2024年の介護事業者の倒産が過去最多の172件(前年比40.9%増)に達したと発表しました。

画像のように2015年の調査開始以来、2020年までは倒産件数は横ばいを続けていたのですが、2022年から増加傾向にあります。

そして2023年には倒産件数は2022年より減少していたのですが、2024年には過去最多を記録してしまったのです。

倒産が最も多かった介護サービスは訪問介護で81件と前年より14件増加しており、介護保険における基本報酬が減らされてしまったのが大きな要因の1つだと考えられています。

介護事業者がこれからも地域の介護を支えるためには、健全な経営ができる体制づくりが急務だと言えるでしょう。

参考:株式会社東京商工リサーチ「2024年「介護事業者」倒産が過去最多の172件 「訪問介護」が急増、小規模事業者の淘汰加速」

介護事業における倒産の理由

株式会社東京商工リサーチが2024年における介護事業者の倒産理由について調べたところ、以下のような結果となりました。

|

項目 |

概要 |

|

販売不振(売上不振) |

125件(前年比35.8%増、前年92件) |

|

赤字累積の既往のシワ寄せ |

15件(前年比200.0%増、前年5件) |

|

事業上の失敗 |

14件(前年比366.6%増、前年3件) |

販売不振が圧倒的な1位で125件となっており、要介護認定を受け介護を受けたい利用者はたくさんいるのに売上や利益につながっていない現状がうかがえます。

介護サービスは人の命や健康に関わるサービスであるため、介護事業者は利用者からお金をいただくこと、利用者はお金を支払うことに抵抗を持ってしまいがちです。

しかしこのような意識を双方が過剰に持ちすぎるとお金のやり取りがスムーズにできなくなり、介護事業者の倒産やその地域の介護サービスの品質低下にもつながってしまいます。

介護事業者としてはまず経営を健全化することが、望ましい介護サービスの提供につながることを忘れてはいけません。

参考:株式会社東京商工リサーチ「2024年「介護事業者」倒産が過去最多の172件 「訪問介護」が急増、小規模事業者の淘汰加速」

介護事業における倒産件数が多い地域

画像出典:株式会社東京商工リサーチ「2024年「介護事業者」倒産が過去最多の172件 「訪問介護」が急増、小規模事業者の淘汰加速」

株式会社東京商工リサーチが2024年における介護事業者の地域別の倒産状況を調べたところ、上記のような結果となりました。

件数が一番多いのが大阪府で20件、負債総額が一番大きいのが埼玉県で62億7800万円となっています。

倒産の多い地域では利用者の受け皿となる介護事業者が必要になりますが、受け入れをして利益が上がるかどうかは別問題であるため、経営上難しい判断を迫られることになるでしょう。

参考:株式会社東京商工リサーチ「2024年「介護事業者」倒産が過去最多の172件 「訪問介護」が急増、小規模事業者の淘汰加速」

介護事業者の倒産が注目される背景

介護事業者の倒産が注目される背景には、どのようなことがあるのでしょうか。

3つご紹介します。

高齢化率が増加し続けているため

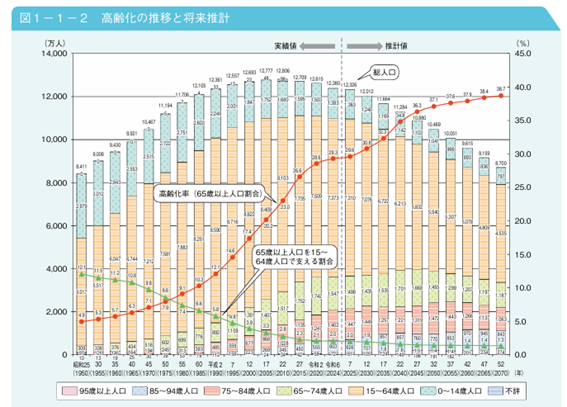

画像出典:内閣府「令和7年度高齢社会白書全体版」

2025年に内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」において高齢化の推移について調べたところ、上記画像のような結果となりました。

2024年10月1日現在の高齢化率は29.3%で、調査を開始した1960年の4.9%と比較すると24.4%も上昇しています。

このまま高齢化率が増加すれば介護へのニーズは高まりますが、それに応えられる介護事業者が足りない状態になるのが予想されます。

増え続ける介護へのニーズに応えるためには、介護事業者を倒産させないことが重要だと言えるでしょう。

介護が必要な期間が変わらないため

画像出典:内閣府「令和7年度高齢社会白書全体版」

「令和7年版高齢社会白書」において健康寿命と平均寿命の推移について調べたところ、上記のような結果となりました。

健康寿命とは健康上の問題で日常生活に制限のない期間の平均のことで、平均寿命とは0歳における平均余命のことです。

平均寿命と健康寿命の差が介護が必要な期間となりますが、この値は調査を開始した2001年で男性8.67歳、2022年で8.48歳、2001年で女性は12.28歳、2022年で11.64歳とほぼ横ばいを続けているのです。

つまり、人間が介護を必要とする期間はここ20年変わっていないと言えます。

介護が必要になる期間が変わらないのであれば、その期間の介護ニーズに応えられるだけの介護事業者が地域に存在できるようにするのが望ましい対応と言えるのではないでしょうか。

介護保険サービスの持続に関わる問題のため

2025年8月31日のYahoo!ニュースで、共同通信社が全国の都道府県知事と市区町村長に対して実施した独自アンケートによると、介護保険サービスの提供体制の持続に危機感を抱く首長が97%に上ったという結果が報じられました。

危機感を抱いていると回答した人に理由をたずねたところ、「介護現場で働く人が減り、制度の支え手不足」が72%で最も多く、次いで「高齢化に伴う介護給付費の膨張」が60%という結果だったのです。

介護保険制度の支え手である介護事業者が倒産してしまえば、介護保険制度の持続は困難になってしまいます。

地域で介護事業者をどのように存続させるか、考えるタイミングが来ていると言えるでしょう。

参考:Yahoo!ニュース「【独自】介護保険持続に危機感97% 全国自治体首長アンケート」

介護事業者の倒産や廃業がニュースになった事例

介護事業者の倒産や廃業がニュースになった事例を2つご紹介します。

訪問介護NPOわかばの事例

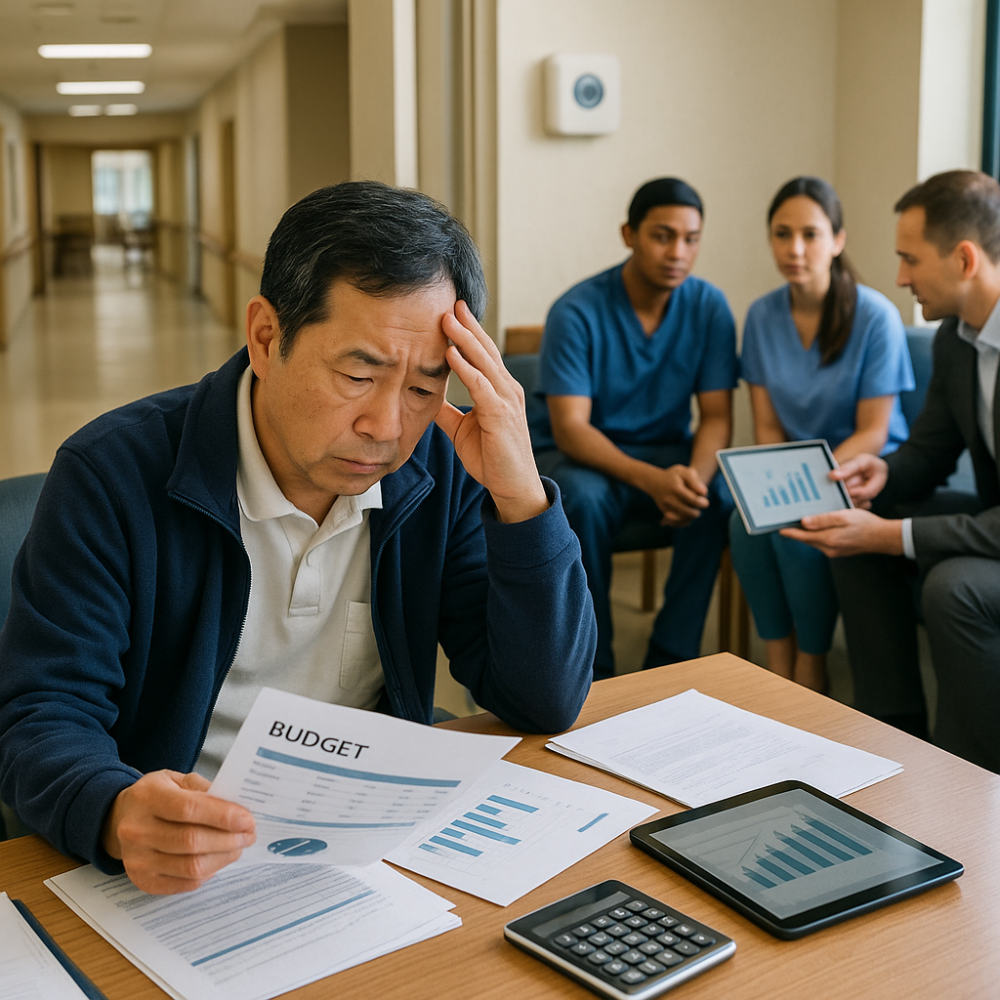

画像出典:テレ東プラス「介護事業所の倒産件数が過去最多 若手ヘルパーが営業 稼げる訪問介護の舞台裏 ガイアの夜明け」

2025年2月14日のテレ東プラスでは、その日に放送したガイアの夜明け「理想の介護社会へ」の内容について報じました。

番組では世田谷区の訪問介護事業所「NPOわかば」が閉鎖することを取り上げ、その背景について詳しく解説したのです。

「NPOわかば」の売り上げは2017年以降、画像のように2009年~2015年までと比較すると1/4程度に減少しました。

NPOわかばでは代表と共同経営者が自分たちの給与をおさえて常勤職員の年収が300万円以上になるよう配慮してきたのですが、それも限界となったため、2024年から他のNPO法人に事業継承を働きかけます。

NPOわかばでは利用者と介護職員双方の生活を守るため、なるべく不利益にならない条件で事業継承を試みました。

しかし最終的には条件が受け入れ先のNPO法人と折り合わなかったため、2025年4月にNPOわかばは事業継承を断念し、2025年7月に事業を継続するとホームページで発信しました。

NPOわかばがスムーズに事業撤退できない現状が、介護事業者の倒産問題の根深さを物語っていると言えるでしょう。

参考:テレ東プラス「介護事業所の倒産件数が過去最多 若手ヘルパーが営業 稼げる訪問介護の舞台裏 ガイアの夜明け」

高齢者施設運営会社S.M.Yの事例

2025年5月19日、北海道新聞が北見市の高齢者施設運営会社「S.M.Y」が釧路地裁北見支部から破産手続き開始決定を受けた旨を報じました。

破産決定日は2025年5月13日で、信用調査会社の東亜リサーチによると、同社の負債総額は約1億1300万円に上るとされています。

高齢者施設運営会社「S.M.Y」では地域に密着した形で高齢者施設を運営してきましたが、経営が悪化して資金繰りが難しくなり、事業の継続ができなくなってしまったのです。

「S.M.Y」では人件費や運営コストの増加が経営悪化につながったと見られています。

利用者と介護職員双方の生活に大きく関わる倒産であり、地域社会にも大きな影響を及ぼす事例だと言えるでしょう。

参考:北海道新聞「高齢者施設を運営 北見の「S.M.Y」破産 負債1億1300万円」

介護事業者の経営の現状

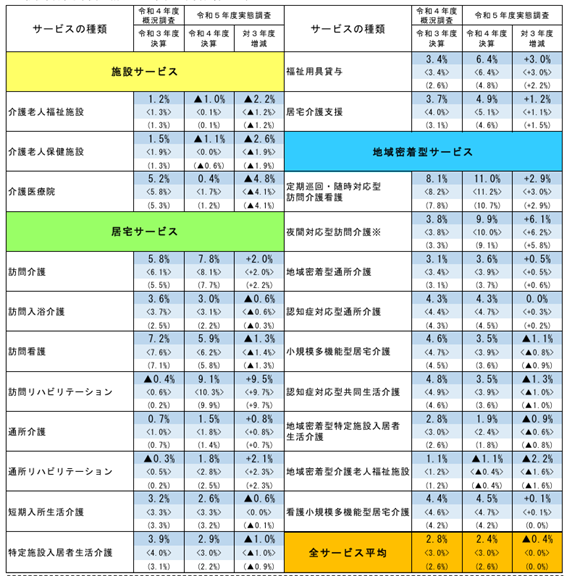

画像出典:厚生労働省「令和5年介護事業経営実態調査結果の概要」

介護事業者の経営の現状とはどのようなものなのでしょうか。

厚生労働省では定期的に介護事業経営実態調査を行い、その結果をホームページで公開しています。

2023年に行われた最新の介護事業経営実態調査において、各介護サービス別に収支差率を調べたところ、上記画像のような結果となりました。

収支差率とは収入に対する利益の割合を示す指標で、以下の式で表されます。

収支差率=(介護サービスの収入額-介護サービスの支出額)/介護サービスの収入額

収支差率が高いほど事業は経済的に安定していると見なされるため、11.0%の定期巡回・随時対応型

訪問介護看護、9.1%の訪問リハビリテーションなどは介護サービスの中では安定していると言えるでしょう。

しかし対3年度増減の項目を見ると、前年度より収支差率が減少している介護サービスが11件で半数を占めており、経営実態としては決してよい状況ではないのが見て取れます。

介護事業者が経営難になった時倒産を回避するには?

介護事業者が経営難になった時、倒産を回避するためにはどのようなことをすればよいのでしょうか。

5つご紹介します。

AIを使ってコストカットする

既存の介護サービスにAIを活用すると、付加価値が高まるだけではなくコストカットも可能です。

具体的には以下の手順で介護サービスをバージョンアップします。

|

項目 |

概要 |

|

既存サービスの評価 |

AIを活用して現在のサービスの強みと課題を分析する |

|

AIによる戦略提案 |

AIが販路拡大につながる戦略やアイデアを紹介し企画する |

|

導入と改善 |

具体的な導入ステップを提案しバージョンアップを実現するプロセスをサポートする |

AIには付加価値を高めコストカットができる戦略やアイデアを企画するよう指示すれば、今までよりも利用者に合ったサービスを提供しながら経費を削減できるわけです。

詳細を知りたい方は以下のページもごらんください。

既存商品・サービスにAIを活用することで、新たな付加価値を創造し、販路拡大を狙う企業が増えています。

介護テクノロジーを用いてサービスを差別化する

介護業界でもDX推進が行われ、介護テクノロジーを用いた課題解決が少しずつ可能となってきています。

例えばAIを利用すればご利用者さま向け、従業員向けに以下のようなことができます。

|

対象 |

項目 |

概要 |

|

ご利用者さま |

介護施設における医療連携型サービス |

l ADLやバイタルデータを解析して健康リスクを予測する l 画像解析による褥瘡や傷の自動検出と重症化予兆を早期発見する など |

|

認知症予防・自立支援・健康管理を実現するサービス |

l 日常会話の言語解析で認知症の兆候をAIが早期発見する l センサーで外出中の異常を検知し、迅速に対応して安全を確保する l 画像診断で嚥下障害の可能性をディープラーニングが検出する など |

|

|

コミュニケーション支援サービス |

l 会話できるAI介護ロボットが利用者の話し相手となり、心地よい交流を実現する l 会話記録をテキストや音声情報として保存する など |

|

|

従業員 |

介護施設のロボット活用・見守り・セキュリティサービス |

l 自律移動できる配膳ロボットで食事を自動配膳し業務を効率化する l AI画像解析で夜間の異常行動を検知し見守りを強化する など |

|

訪問介護・看護の効率化サービス・シフト管理・配車手配 |

l スタッフのシフト管理 l 交通・配車手配の効率化 など |

|

|

業務効率化・生産性向上サービス |

l 事務仕事・帳票作成の簡素化 l 業務のワークフローを分析して効率化案を提案 l AIによるケアプラン作成 |

|

|

採用支援・働き方改革支援サービス |

l 採用と教育のデジタル化 l 採用プロセスの効率化 など |

|

|

離職防止と教育サービス |

l AIを用いたストレスチェックとメンタルケア l 24時間対応のオンライン相談 など |

今まで人の手で行わなければならなかった課題解決にAIを用いることで、経営をスリム化できます。

詳細を知りたい方は次のページもごらんください。

FUNCTIONS&PRODUCT | 喀痰吸引等研修の講習・資格・介護・福祉の研修実績|株式会社プレゼンス・メディカル

外国人介護職員を積極的に受け入れる

YouTubeチャンネル「ウガリだいすき」では一人暮らしをしている重度障がい者の方が、外国人介護職員の方と言葉や文化の壁を乗り越えて生活を楽しむ様子が動画で配信されています。

発信者の男性はトランポリンの事故で頸髄を損傷し四肢麻痺を抱えているため、食事、お風呂、外出など日常生活のほとんどに介護が必要です。

外国人介護職員の方々はそんな男性に自分の国のカレーを振る舞ったり、日本では生卵をごはんにかけて食べることを教えてもらって驚いたりと、心暖まるコミュニケーションが繰り広げられていきます。

外国人介護職員を雇用することが、利用者ご本人のQOL向上と介護事業者のサービスの差別化につながった好事例だと言えるでしょう。

女性が働きやすい環境を整える

介護職員は女性が多いため、女性が働きやすい環境を整えることが離職率の低下につながり、結果的に採用コストを削減できます。

そのためまずは職員の現状をヒアリングし、勤務制度やキャリアパスを柔軟に提案していくことが大切です。

また職員同士のコミュニケーションを活性化し、目指すキャリアや働き方が違ってもお互いを尊重できる関係性作りが重要だと言えるでしょう。

具体的な施策について知りたい方は、次のページもごらんください。

介護業界は、労働者の多くを占める女性が、結婚、出産、育児といったライフイベントとキャリアを両立することが大きな課題

コンサルを受ける

介護事業者が経営難に陥ると運営する側としては誰にも相談できないと考えがちですが、このような時こそ介護業界の専門コンサルティングを活用しましょう。

コンサルティングサービスの担当者は介護業界における売上や利益の上げにくさを熟知しており、コロナ禍の苦しい期間も介護事業者に寄り添い乗り越えてきています。

今までサービスを利用してくださったご利用者さまや介護職員の信頼を裏切らないためにも、一人で抱え込まずコンサルを活用しましょう。

プレゼンス・メディカルにご相談ください

もし現状運営する介護事業所が経営難に陥っているなら、ご利用者さまと介護職員の生活を守るためにも倒産する前に株式会社プレゼンス・メディカルにご相談ください。

株式会社プレゼンス・メディカルでは前の項目でもご紹介した通り、介護テクノロジーを活用して経営の健全化に寄与しています。

一刻も早く行動することが、事業所全体の明るい未来へとつながります。

早急にお問い合わせください。

お問い合わせ | 喀痰吸引等研修の講習・資格・介護・福祉の研修実績|株式会社プレゼンス・メディカル

まとめ

介護事業の倒産増加は、単なる個別事業者の問題にとどまらず、地域の介護提供体制や介護保険制度の持続性に直結する重要課題です。販売不振が最大の要因であり、要因には報酬の低下、慢性的な人手不足、給与・人件費や施設維持費といったコスト増が挙げられます。その結果、利用者に必要なサービスが減少したり、事業継承が困難になる事例も出ています。対策としては(1)補助金や公的支援の積極的活用、(2)業務のAI化・DX化によるコスト削減と付加価値創出、(3)介護テクノロジー導入でサービス差別化、(4)外国人材の受け入れや女性が働きやすい制度整備による人材確保、(5)専門コンサルの活用による経営再建が有効です。倒産を防ぐためには早期の現状把握と迅速な手当てが不可欠であり、事業者は孤立せず外部支援を活用して経営体制の強化を図るべきです。

本記事は発表当時のデータに基づき、一般的な意見を提供しております。経営上の具体的な決断は、各々の状況に合わせて深く思案することが求められます。したがって、専門家と話し合いながら適切な決定を下すことを強く推奨します。この記事を基に行った判断により、直接的または間接的な損害が発生した場合でも、我々はその責任を負いかねます。