介護保険の利用者負担とは?

目次 [閉じる]

要約:介護保険の利用者負担とは、サービス利用料の一部を所得に応じて利用者が支払う制度です。65歳以上の第1号被保険者は所得に応じて1~3割負担となり、所得160万円・220万円を境に負担が増加します。40~64歳の第2号被保険者は一律1割負担です。高齢者世帯の平均所得はほぼ横ばいで、年金収入が過半を占めるため、中間・高負担層はまだ少数ですが、物価上昇や貯蓄減少により将来的な負担増が懸念されます。負担軽減措置として「特定入所者介護サービス費」「高額介護サービス費」「医療・介護合算制度」があり、適切な申請と周知で利用控えを防ぐ必要があります。

介護保険の利用者負担とは?制度から利用控え防止対策まで詳しく解説

介護保険の利用者負担が年々増加しているのと、物価高騰が重なっていることから事業所としてサービスの利用中止が増加するのではないかと頭を悩ませている人はいませんか? この記事では、介護保険における利用者負担制度の基本から利用控え防止対策まで詳しく解説します。

介護保険の利用者負担とは?

画像出典:厚生労働省 社会保障審議会 介護保険部会(第107回)「給付と負担について(参考資料)」

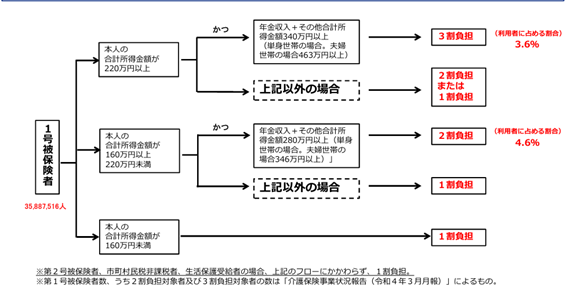

介護保険における利用者負担とは、介護保険サービスを利用した場合にサービスにかかった費用を利用者が所得に応じて一定の割合で負担する制度のことです。

利用者負担の割合は第1号被保険者(65歳以上で要介護・要支援状態となった人)の場合上記の画像が判定基準となっており、本人の合計所得金額が160万円、220万円となるのを境目に負担割合が増加する仕組みになっています。

また第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入しており、16種類の特定疾病により要介護・要支援状態になった人)の場合全員が1割負担です。

2割負担と3割負担の人を合計しても8.2%で、1割負担の人と比較すると負担割合が大きい人はまだそれほど多くないと言えるでしょう。

利用者の所得の実態

介護保険における利用者負担額について考えるために重要な、介護サービス利用者の所得の実態について「平均所得金額」「所得の内訳」「稼働所得の状況」の3つの観点からご紹介します。

平均所得金額

画像出典:厚生労働省 社会保障審議会 介護保険部会(第107回)「給付と負担について(参考資料)」

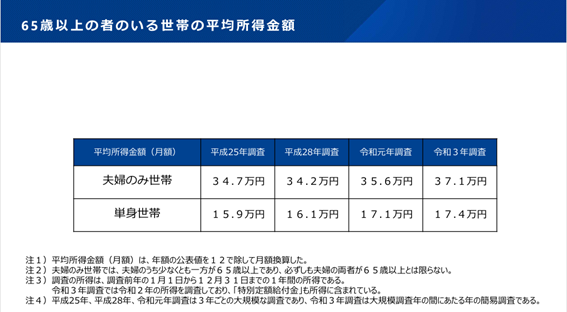

2023年7月10日に行われた厚生労働省の社会保障審議会 介護保険部会において、65歳以上の人がいる世帯の平均所得金額が公表されました。

2013年の調査開始時と比較すると、2021年の調査では夫婦のみ世帯で2.4万円、単身世帯で1.5万円増加していますが、ほぼ横ばい状態であると言えるでしょう。

所得が増加する見込みはほとんどないにもかかわらず、介護保険の利用者負担が増加するといった事態になると高齢者の生活が金銭的にとても厳しいものになってしまいます。

このような事態を避けるためにも、介護保険の利用者負担を今後どのくらいの割合にするのが望ましいかはさまざまな角度から検討する必要があるのです。

所得の内訳

画像出典:厚生労働省 社会保障審議会 介護保険部会(第107回)「給付と負担について(参考資料)」

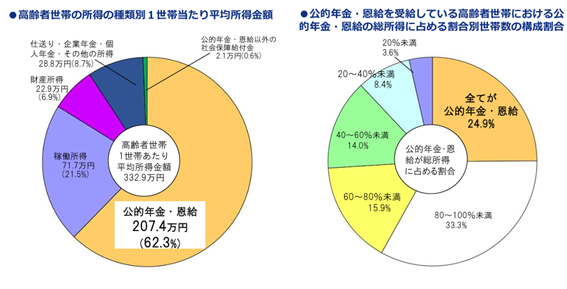

厚生労働省の社会保障審議会 介護保険部会においては、高齢者世帯の所得の内訳の調査結果も公表されました。

画像から高齢者世帯の収入の62.4%を公的年金と恩給が占めており、稼働所得や財産所得はないわけではありませんが年金や恩給と比較すると少ない割合となっています。

今後政府が発信する「人生100年時代」が浸透し、高齢者が自分らしい形で働き続けて稼働所得を維持するのが当たり前の世の中に変化していく可能性はありますが、現段階ではまだそれへの移行期間といったところではないでしょうか。

高齢者が生きがいの1つとして仕事を持つことで、介護が必要な人をどのくらい減らせるのかはまだわかりません。

しかし稼働所得を増やし、税金を納めて社会保障制度を使う側から支える側になる高齢者が増えることで、介護保険のあり方も少しずつ変化していく可能性があるでしょう。

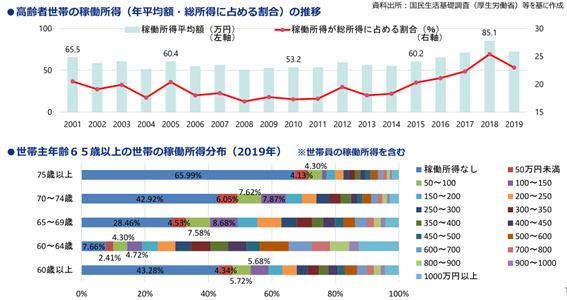

稼働所得の状況

画像出典:厚生労働省 社会保障審議会 介護保険部会(第107回)「給付と負担について(参考資料)」

厚生労働省の社会保障審議会 介護保険部会においては、高齢者世帯の稼働所得の実態についても公表されました。

2001年の調査開始以来、稼働所得平均額、稼働所得が総所得に占める割合とも上下を繰り返しながら少しずつ増加してきているのがわかります。

また世帯主の年齢が60歳~64歳の場合稼働所得がない世帯はわずか7.66%で、定年後もほとんどの人が働き続けています。

今後65歳以上の人がどのくらい働くようになるかはわかりませんが、健康なうちは仕事を持って社会の役に立ちたいという人も少しずつ増えるのではないでしょうか。

介護保険にかかる費用を誰がどのように負担するかを考える上でも、高齢者の働き方に注視するのは重要だと言えます。

介護保険における利用者負担の軽減措置

国では介護保険における利用者負担が重くなりすぎないよう、所得に応じた軽減措置を3つ設けているため、それぞれの内容をご紹介します。

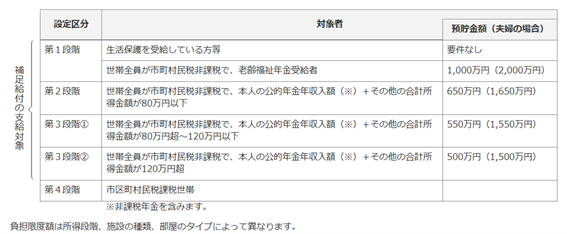

特定入所者介護サービス費(補足給付)

特定入所者介護サービス費とは、要介護認定を受けて介護保険施設などに入居した人の中で所得や資産などが一定以下である場合、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されるという制度です。

具体的には上記画像の設定区分の中で第1段階~第3段階②までが支給対象となります。

特定入所者介護サービス費を受給するためには、市町村に負担限度額認定を申請し認定を受けなければなりません。

詳細な申請方法は市町村によって異なるため、自分の介護事業所がある市町村のホームページで確認しておくのがおすすめです。

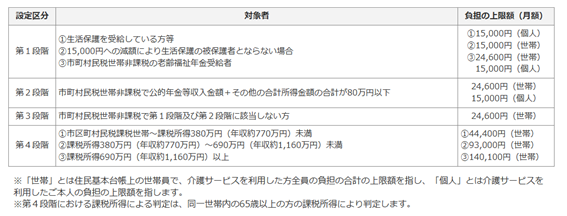

高額介護サービス費

高額介護サービス費用とは、月々の介護保険における利用者負担額が所得に応じて設定された区分の上限額を超えた場合、超えた分の金額を介護保険から支給する制度です。

負担の上限額は画像の設定区分に応じて異なります。

自己負担額が上限額を上回った場合市町村から支給申請書が送付されるため、内容を記載して申請を行うと、その後も上限額を上回った月については申請書に記載した口座に自動的に振込をしてもらえます。

支給申請書の記載内容や書式は市町村によって異なるため、詳細を知りたい場合は確認しておきましょう。

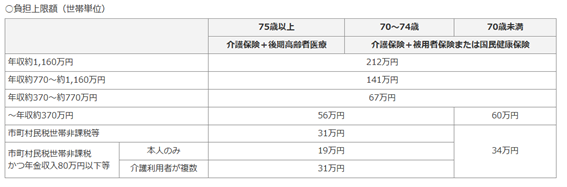

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度とは、同じ医療保険に加入している世帯の中で医療保険と介護保険両方に自己負担が発生した場合、合算後の負担額が軽減される制度です。

具体的には決められた限度額(年額)を500円以上超えた場合、医療保険者に申請をすると超えた分が支給されます。

申請は毎年8月から翌年7月末までの期間に支払った自己負担額の合算が基準額を超えた場合に行いますが、申請方法については各市町村によって異なるためホームページで確認が必要です。

介護保険における利用者負担が注目される背景

介護保険における利用者負担が注目される背景には、どのようなことがあるのでしょうか。

3つご紹介します。

利用者負担が大きいとサービスの利用中止につながるため

画像出典:厚生労働省 社会保障審議会 介護保険部会(第107回)「給付と負担について(参考資料)」

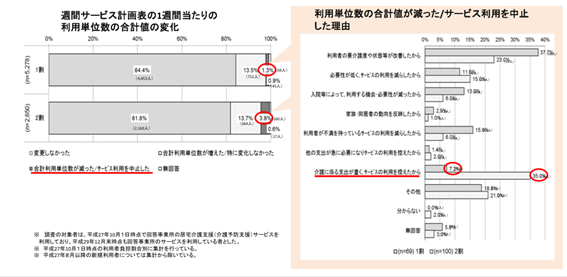

2023年7月10日に行われた厚生労働省の社会保障審議会 介護保険部会において、介護保険における2割負担の導入による影響に関する調査の結果が公表されました。

利用単位数の合計値が減ったり、サービス利用を中止したりした人の割合は1割負担では1.3%だったものの、2割負担では3.8%に上昇しています。

また理由についてもたずねたところ、「利用者の要介護度や状態等が改善したから」が37.7%で1位でしたが、「介護に係る支出が重く、サービスの利用を控えたから」が35.0%で2位となったのです。

一方、介護保険部会では介護保険における3割負担の導入による影響に関する調査の結果も公表されました。

利用単位数の合計値が減ったり、サービス利用を中止したりした人の割合は3割負担では5.2%に上昇しています。

また理由についてたずねたところ、「介護に係る支出が重く、サービスの利用を控えたから」が36.5%で2位の「その他」24%を大きく引き離して1位でした。

これらの結果から、介護保険における利用者負担が大きくなるほどサービスの利用中止につながり、必要な介護が受けられない人が増加する可能性もあると言えるでしょう。

消費者物価指数の変化

消費者物価指数とは私たちの暮らしに身近な商品やサービスの価格変動を表す指標で、総務省統計局によって毎月公表されています。

具体的には、基準年の物価を100としてどれだけ上がったり下がったりしたかを数値化しているのです。

例えば2025年6月20日に公表された2025年5月分の消費者物価指数は、2020年を100とすると111.8で、前年の同じ月と比較すると3.5%上昇しています。

物価がこの5年間で大幅に上昇し、生活にお金がかかる中で高齢者は介護保険の利用者負担分も家計から捻出しなければならない状況に置かれているということです。

このことから現在介護サービスを利用している高齢者と、今後介護サービスを利用したい高齢者にとって介護保険の利用者負担の割合がどう変化するのかは注目しなければならない問題だと言えます。

参考:総務省統計局「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)5月分(2025年6月20日公表)」

貯蓄がない高齢者の増加

画像出典:厚生労働省 社会保障審議会 介護保険部会(第107回)「給付と負担について(参考資料)」

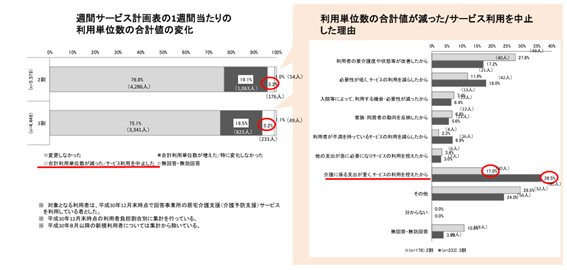

2023年7月10日に行われた厚生労働省の社会保障審議会 介護保険部会において、高齢者の貯蓄の状況についても公表されました。

2004年の調査開始時と2019年を比較すると平均貯蓄額は150万円程度減少し、貯蓄がない世帯も3%程度増加しています。

貯蓄がない高齢者の場合、急に要介護度が上がると利用者負担分が支払えず必要な介護サービスが受けられないという事態にもなりかねません。

貯蓄がない、もしくは貯蓄が少ない高齢者に対しどのように介護保険の利用者負担分を支払ってもらうかについて今後議論が必要となるでしょう。

介護サービスの利用控えを防ぐには?

介護保険の利用者負担を重いと感じる高齢者が行いがちな、必要以上の介護サービスの利用控えを防ぐためには、介護事業者としてどのような対策を行えばよいのでしょうか。

3つご紹介します。

利用者負担の軽減措置について説明する

前の項目でもご紹介したように、介護保険には利用者負担の軽減措置があります。

しかしこのような制度を知らず、介護保険の利用者負担分は介護サービスを利用した人が全員等しく支払わなければならないと思い込んでいる高齢者も少なくないでしょう。

厚生労働省では、軽減措置の周知のため以下のようなパンフレットを作成しています。

これらのパンフレットを印刷し文字を大きくして見やすくするなどの工夫をすれば、制度について理解してもらえる可能性が高まります。

まずは制度について正しく理解してもらうことが、必要以上の介護サービスの利用控えを防ぐことにつながるでしょう。

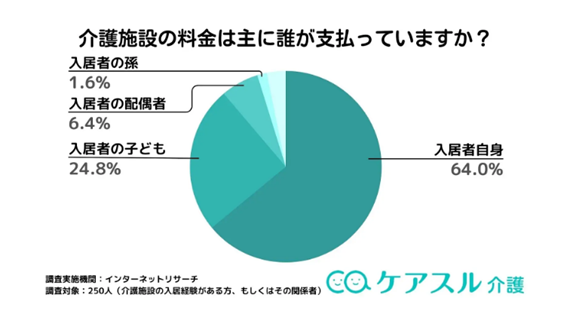

介護保険の自己負担額をシミュレーションする

厚生労働省が運営する介護事業所・生活関連情報検索のホームページには、「介護サービス概算料金の試算」というページがあります。

このページでは、以下の手順で介護保険の自己負担額をあらかじめシミュレーションできます。

- 自宅と施設のどちらに住むかと、要介護度を選択する

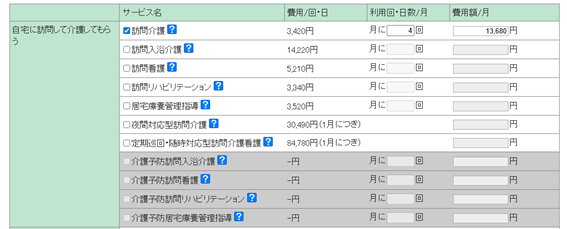

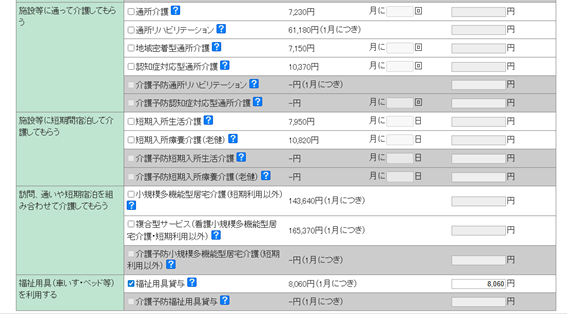

画像出典:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス概算料金の試算」

- 利用予定の介護サービスの横のチェックボックスにチェックを入れ、利用回数を入力する

画像出典:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス概算料金の試算」

- 試算金額が表示されるため介護保険負担割合証で負担割合を確認する

参考:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス概算料金の試算」

利用者が自分自身の介護保険の利用者負担の目安がわからず、やみくもに介護サービスの利用を控えようとしている場合などは、このシミュレーション結果を見ていただくことで客観的な判断ができるのではないでしょうか。

心理的な負担を減らす

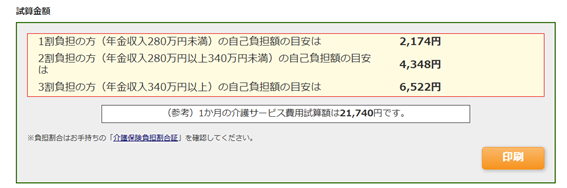

画像出典:PR TIMES「費用は誰が支払う?「ケアスル 介護」にて介護施設の費用に関するアンケートを実施」

2023年10月、株式会社Speeeが運営する「ケアスル介護」では、介護施設の入居経験がある人とその関係者250名に対して、介護施設の費用や財産管理に関するアンケート調査を行いました。

アンケートで介護施設の費用は誰が支払っているかを聞いたところ、入居者自身という回答は64.0%で1位でしたが、入居者の子どもという回答が2位だったのです。

このことから介護にかかる費用を自分自身で負担していない利用者の場合、費用負担者への遠慮から介護サービスの利用を控えることもあると考えられるでしょう。

介護事業者としては利用者の心理的な負担を軽減するためにも、費用負担者に現状の介護サービスは本人のADLやQOLの維持に必要なものであることを丁寧に説明する必要があります。

費用負担者自身、介護保険の利用者負担分を支払うのが難しいと感じている場合は利用者負担の軽減措置の利用を検討してもらうのもよいでしょう。

利用者が気持ちよく介護サービスを受け、それに対して費用負担者が納得してお金を支払えるよう調整するのが大切です。

介護サービスの利用控え防止対策は株式会社プレゼンス・メディカルにご相談ください

介護保険における利用者負担の重さから介護サービスの利用控えを行う事例というのは、どの介護事業所においても起こりうる可能性があると言えます。

そのため、あらかじめ利用者やそのご家族と信頼関係を築き介護サービスの大切さを理解していただくのが大切です。

しかし介護事業者としては不測の事態に備えて、日ごろからある程度の急な収入減に対応できるようにしておくのが望ましいでしょう。

株式会社プレゼンス・メディカルでは、AIを用いた生産性向上や業務効率化で介護事業所の皆様のコストカットを支援しています。

興味のある方は次のページもごらんください。

FUNCTIONS&PRODUCT | 喀痰吸引等研修の講習・資格・介護・福祉の研修実績|株式会社プレゼンス・メディカル

まとめ

介護保険サービスを利用する際の自己負担は、65歳以上の第1号被保険者が所得に応じて1~3割、第2号被保険者が一律1割となります。2021年時点で2割・3割負担の高所得層は全体の約8%にとどまり、多くは年金を主収入源とするため、負担増が高齢者の生活に与える影響は小さくありません。物価高騰と貯蓄減少も重なり、今後はより慎重な負担設計が求められます。負担軽減策として、①特定入所者介護サービス費(低所得者の居住費・食費を補助)、②高額介護サービス費(月間負担上限超過分を支給)、③高額医療・高額介護合算制度(医療・介護の自己負担合算超過分を支給)があります。事業者はこれら制度を周知し、申請サポートを行うことで、必要な介護を控える「利用控え」を防止できます。介護費用の負担感を和らげるため、シミュレーションツール活用や費用負担者への丁寧な説明も重要です。いずれも高齢者の安心した暮らしを支えるための施策であり、事業所として積極的に取り組むことが求められます。

本記事は発表当時のデータに基づき、一般的な意見を提供しております。経営上の具体的な決断は、各々の状況に合わせて深く思案することが求められます。したがって、専門家と話し合いながら適切な決定を下すことを強く推奨します。この記事を基に行った判断により、直接的または間接的な損害が発生した場合でも、我々はその責任を負いかねます。