介護保険外サービスとは?

目次 [閉じる]

要約:介護保険外サービスは、介護保険の適用外でQOL向上など多様なニーズに応える。ビジネスケアラー増加などを背景に国も利用を促進し、2050年には市場規模が18.9兆円に拡大すると予測され潜在需要も大きい。介護事業者が参入する際は、民間ビジネスとしての集客や価格設定、サービス毎の資格や法規制の遵守、保険サービスと組み合わせる際の明確な区分などが重要となる。成功には課題の理解と適切な事業計画が不可欠だ。

介護保険外サービスとは?内容から今後の課題まで詳しく解説

介護事業所を運営しているけれど、介護保険サービスだけで利益を維持するのが難しいので何か良い方法はないか悩んでいる人はいませんか?

この記事では、そんな人に知ってほしい介護保険外サービスの内容から今後の課題まで詳しく解説します。

介護保険外サービスとは?

介護保険外サービスとは介護保険が適用されない介護サービスのことで、以下の特徴があります。

- 要介護認定を受けなくても利用できる

- 費用は全額自己負担となる

2024年6月21日に閣議決定された、「経済財政運営と改革の基本方針2024 ~賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現~」(骨太方針2024)には、以下の文言が記載されています。

“ また、深刻化するビジネスケアラーへの対応も念頭に、介護保険外サービスの利用促進のため、自治

体における柔軟な運用、適切なサービス選択や信頼性向上に向けた環境整備を図る。

出典:内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2024 ~賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現~」(骨太方針2024)”

今後この方針も踏まえて、介護保険外サービスへのニーズがますます高まることが予想されます。

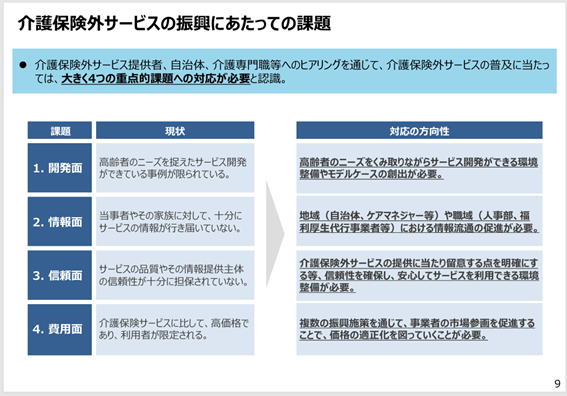

介護保険外サービスの内容一覧

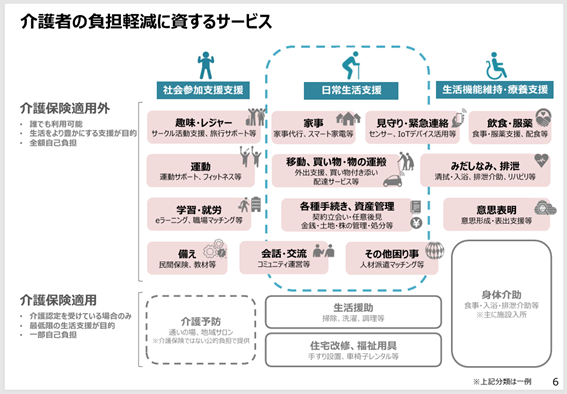

画像出典:経済産業省ヘルスケア産業課「経済産業省における介護分野の取組について」

2024年3月に経済産業省ヘルスケア産業課が公表した「経済産業省における介護分野の取組について」の資料では、介護保険外サービスには上記画像のような種類があるとわかります。

大きく「社会参加支援支援」「日常生活支援」「生活機能維持・療養支援」の3つの分野に分かれており、「生活機能維持・療養支援」「日常生活支援」は介護保険サービスと同じく日常生活動作(ADL)のサポートが中心のサービスです。

しかし「社会参加支援支援」は生活の質(QOL)を高めるためのサポートとなっており、介護保険サービスでは応えにくい利用者からのニーズを満たしていると言えるでしょう。

介護保険外サービスが注目される背景

介護保険外サービスが注目される背景には、どのようなことがあるのでしょうか。

3つご紹介します。

家族介護者とビジネスケアラーの増加

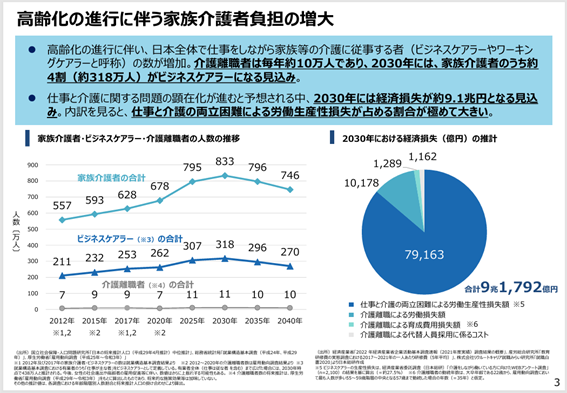

画像出典:経済産業省ヘルスケア産業課「経済産業省における介護分野の取組について」

「経済産業省における介護分野の取組について」の資料では、2012年から2040年までの家族介護者・ビジネスケアラー・介護離職者の人数の推移を推計値も含めて公表しました。

ビジネスケアラーとは仕事と介護を両立する人のことです。

介護離職の問題はニュースやネットでもよく採り上げられるため、今後ビジネスケアラーは職場の介護休業制度や介護休暇制度をうまく活用して離職にまで至らないケースが増加すると予想されます。

これを踏まえて、要介護者が増加する2030年~2040年でも介護離職者の人数の推計は10万人前後で横ばいになっています。

しかし家族介護者やビジネスケアラーは2020年と2030年を比較するとそれぞれ150万人、50万人増加すると予想されています。

この増加を食い止めるためには、要介護者を抱える家族に介護保険サービスだけではなく介護保険外サービスも検討してもらうのが重要だと言えるでしょう。

QOL向上へのニーズに対応できる

画像出典:株式会社日本総合研究所「QOLを高める保険外(自費)サービス活用促進ガイド

2020年3月に株式会社日本総合研究所が公表した「QOLを高める保険外(自費)サービス活用推進ガイド」では、高齢者の介護ニーズに対しどの介護保険外サービスが対応しているかを画像のような表にまとめました。

例えば「いつまでもきれい、おしゃれでいたい」というニーズには介護保険外サービス内の「理容・美容」のサービスで応えることができます。

ニーズ1つ1つを見ると、介護保険サービスが対応している日常生活動作(ADL)のサポートばかりではなく、意外と利用者本人、家族とも介護保険外サービスが対応している生活の質(QOL)を高めたい、維持したいと希望しているのがわかります。

このことから介護が必要な人とその家族にとって、介護保険外サービスへのニーズは予想以上に大きいものだと言えるでしょう。

潜在的な需要が大きい

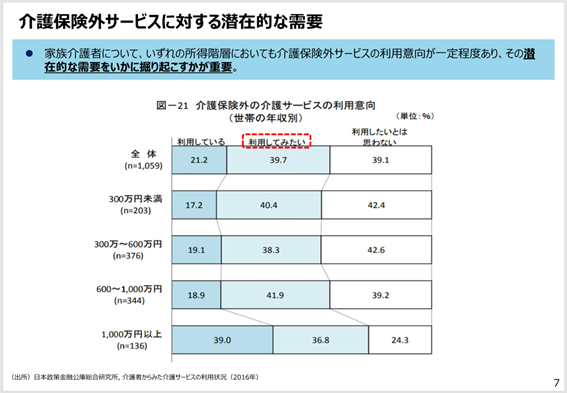

画像出典:経済産業省ヘルスケア産業課「経済産業省における介護分野の取組について」

「経済産業省における介護分野の取組について」の資料では、介護保険外サービスに対する潜在的な需要はどのくらいあるかを調べるため、1,059の世帯を対象に介護保険外サービスの利用意向についてのアンケート調査を行いました。

アンケート調査では年収別に利用意向を分析しましたが、年収300万円未満、年収300万円~600万円といった日本の平均年収より収入が低い世帯でも、介護保険外サービスを利用してみたいと感じる人は40%前後いたのです。

またいずれの所得階層でも介護保険外サービスを利用してみたいと感じる人は40%前後おり、潜在的なニーズが大きいことがわかります。

各介護事業所においてこれらの潜在ニーズを掘り起こすことができれば、介護保険外サービスが大きな市場に拡大していくのは間違いないでしょう。

介護保険外サービスの市場規模

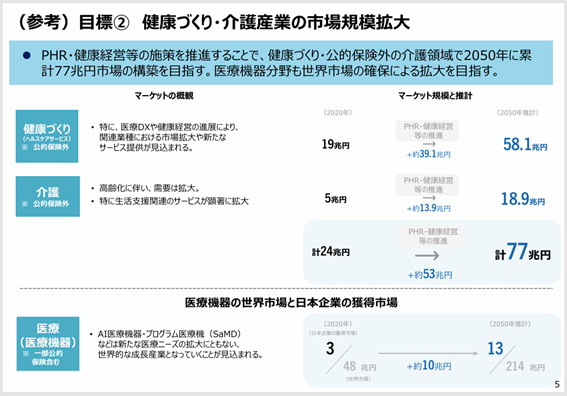

画像出典:経済産業省「新しい健康社会の実現に向けた『アクションプラン2023』」

2023年に経済産業省が公表した「新しい健康社会の実現に向けた『アクションプラン』2023」の資料においては、健康づくり・介護産業の市場規模拡大についても上記画像のように触れられています。

2020年現在介護保険外サービスの市場規模は5兆円ですが、2050年には18.9兆円と3倍以上に増加すると推計されているのです。

このことから、今から介護保険外サービスに参入しておけば介護事業所として先行者利益を得られる可能性は十分あると言えるでしょう。

また特に市場規模が拡大すると予想されているのが介護用食品、介護住宅、福祉用具、高齢者向け食事宅配といったサービスのため、優先的に参入を検討してみるのもおすすめです。

介護保険外サービスを開業する際の注意点

介護保険外サービスを開業する際の注意点を3つご紹介します。

民間ビジネスとしての扱いになる

介護保険外サービスは介護保険サービスと異なり、介護保険が適用されません。

そのため要介護認定を受けていない人も顧客になってもらえるというメリットがありますが、今までケアマネジャーからの依頼で利用者の受け入れを行ってきた介護事業所にとっては、新規開拓をどのように行うかというノウハウが蓄積されていない可能性もあるでしょう。

また価格も介護保険サービスの場合は介護保険法でサービス別に定められていますが、介護保険外サービスは地方自治体のガイドラインなどを参考にする場合はあっても、基本的には事業者が決めることとなります。

このように介護保険外サービスは介護保険に縛られないため、民間ビジネスとしての位置づけを常に意識して取り組むことが重要です。

資格やガイドラインはサービス内容によって異なる

介護保険外サービスを開業するのに必要な資格や守る必要があるガイドラインは、サービス内容によって異なります。

例えば高齢者向けの食事の配食サービスを行いたい場合、2025年3月30日に介護関連サービス事業協会 配食サービス分科会が公表した、「配食サービス提供事業者が遵守すべきガイドライン」に目を通しておくのが望ましいでしょう。

「配食サービス提供事業者が遵守すべきガイドライン」には以下のことが記載してあります。

|

項目 |

概要 |

|

契約するにあたっての留意点 |

l 契約内容や料金について適切な説明をしなければならない l 利用者の不安をあおるような働きかけを行ってはならない |

|

サービスの提供にあたっての留意点 |

l 献立の作成は管理栄養士または栄養士が行うのが望ましく、継続的な提供食数がおおむね1回100 食以上または1日250 食以上の事業者は管理栄養士または栄養士の献立作成が必須 l 献立の作成手順はガイドラインに記載されている方法を基本とするが他の手順でもよい l 栄養価のばらつきは一定の範囲内で管理するのが望ましい l 栄養素等調整食、物性等調整食にも対応するのが望ましい |

|

衛生管理に関する留意点 |

l 食品衛生法などの関係法令を守るとともに、大量調理施設衛生管理マニュアルの趣旨を踏まえ、衛生管理を徹底する l 規模に応じて「HASSPに基づく衛生管理」または「HASSPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかの衛生管理を行う |

|

調理に関する留意点 |

l 事業規模が一定以上の場合、調理師または専門調理師(給食用特殊料理専門調理師等)が担当するのが望ましい |

|

職員の教育や研修について |

l サービス提供方法を業務マニュアルとして定め、従事者に周知・徹底することが望ましい |

|

見守り(関係者との情報共有)について |

l 配食を兼ねた見守りサービスを提供する場合は、サービス提供内容と有償・無償の別(有償の場合は金額も含む)をWebサイトやパンフレットなどに明示する |

|

満足度調査 |

l サービス提供後、利用者の満足度調査を実施し、必要に応じて改善に努めるようにする |

HASSPとは事業者自身が食中毒菌汚染や異物混入などの危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷までの全工程の中で、危害要因を除去または低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法のことです。

「配食サービス提供事業者が遵守すべきガイドライン」には、配食サービスを展開する上で事業者が留意しなければならない点、また業務を適切に行う上で必要な資格は管理栄養士または栄養士だということが記載されています。

自分が開業したい介護保険外サービスが確定したら、まずはそのサービスにおいて守らなければならないガイドラインに目を通し、関係法令を遵守して事業を進めることが重要です。

参考:介護関連サービス事業協会 配食サービス分科会「配食サービス提供事業者が遵守すべき

介護保険サービスと介護保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱い

介護保険サービスと介護保険外サービスを組み合わせて提供する場合は、2018年に厚生労働省が発信した「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」にあらかじめ目を通しておきましょう。

「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」には、介護保険外サービスと以下の介護保険サービスを組み合わせて提供する場合に守らなければならない事項が記載されています。

- 訪問介護(介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護も同様の取扱い)

- 通所介護(介護予防通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護も同様の取扱い)

例えば訪問介護と介護保険外サービスを組み合わせて提供する場合、介護事業所では以下のことを守る必要があります。

- 訪問介護と介護保険外サービスを明確に区分する

- 介護保険外サービスの事業の目的、運営方針、利用料などは、指定訪問介護事業所の運営規程とは別に定める

- 利用者と契約をする際は重要事項を記した文書で丁寧に説明を行い、介護保険外サービスの内容、提供時間、利用料などについて、利用者の同意を得る

- 介護保険外サービスの提供時間は訪問介護の提供時間には含めない

- 契約前後に利用者の担当ケアマネジャーにサービスの内容や提供時間などを報告する

- ケアマネジャーは報告内容を居宅サービス計画(週間サービス計画表)に記載する

- 利用者の状況に応じ介護保険外サービスと訪問介護が別サービスであることを理解しやすくなるような配慮を行う

- 訪問介護の利用料とは別に費用請求をする

- 訪問介護の事業の会計と介護保険外サービスの会計は区分する

訪問介護と介護保険外サービスを介護事業所内で明確に区分して取扱い、利用者にも異なるサービスであることを理解しやすい形で伝えることが大切です。

参考:厚生労働省「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」

介護保険外サービスの成功事例

株式会社御用聞きでは、日常の「ちょっとしたお困りごと」を5分100円という料金設定で請け負う「御用聞き」サービスを展開しています。

学生の有償ボランティアを中心としたスタッフが、依頼のあった高齢者のご自宅を訪問しサービスを提供するのです。

日常的な掃除、郵便物の回収、ビンのふた開けなどを行う「短時間・低価格」の家事代行サービスのため、誰でも気軽に利用できるのが大きなメリットだと言えるでしょう。

また地域の学生と高齢者が自然に仕事を通じてコミュニケーションが取れるのも、双方に取って良い経験となるのではないでしょうか。

手軽に利用できる介護保険外サービスが、地域の活性化にもつながっている好事例だと言えるでしょう。

介護保険外サービスの課題

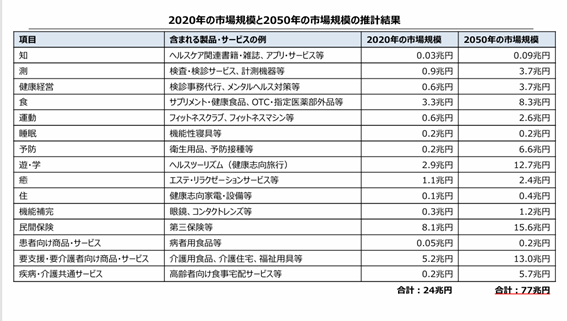

画像出典:経済産業省ヘルスケア産業課「経済産業省における介護分野の取組について」

「経済産業省における介護分野の取組について」では、介護保険外サービスをもっと振興させるには上記画像のような4つの課題があるとしています。

これらの課題を解決するには、そもそも介護保険外サービス自体の認知度がまだ低いため、介護保険サービスに関わる人、これから介護保険外サービスに参入する可能性のある業者などに対し、幅広く発信を続けることが重要ではないでしょうか。

介護保険外サービスを知る人が多いほど高齢者のニーズに寄り添うアイデアを出す人が増え、それに出資したいという人も見つかる可能性は高まるでしょう。

介護保険外サービスという大きな市場を今後盛り上げていくためにも、まずは広くサービスについて知ってもらうことが大切です。

参考:経済産業省ヘルスケア産業課「経済産業省における介護分野の取組について」

新たに介護保険外サービスへの参入をお考えなら

新たに介護保険外サービスへの参入を検討されている方は、株式会社プレゼンス・メディカルにご相談ください。

プレゼンス・メディカルでは立ち上げたい介護保険外サービスでどのようにAIを活用できるかを検討し、活用プランの策定から運用まで伴走し、経営を効率化いたします。

興味のある方は、次のページもごらんください。

既存商品・サービスにAIを活用することで、新たな付加価値を創造し、販路拡大を狙う企業が増えています。

まとめ

介護保険外サービスは、保険制度の枠外で利用者のQOL向上といった多様なニーズに応える重要な役割を担う。ビジネスケアラーの増加や国の後押しを受け、2050年には18.9兆円規模への市場拡大が予測されるなど、介護事業者にとって大きなビジネスチャンスだ。ただし、参入には民間ビジネスとしての戦略やサービス毎の法規制の理解、保険サービスとの厳格な区分といった注意点も多い。成功の鍵は、これらの課題を乗り越え、大きな潜在需要を的確に捉えることにある。十分な準備の上で参入すれば、先行者利益を得ることも可能だろう。

本記事は発表当時のデータに基づき、一般的な意見を提供しております。経営上の具体的な決断は、各々の状況に合わせて深く思案することが求められます。したがって、専門家と話し合いながら適切な決定を下すことを強く推奨します。この記事を基に行った判断により、直接的または間接的な損害が発生した場合でも、我々はその責任を負いかねます。