ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを推進するには?

目次 [閉じる]

要約:介護現場で多様な人が活躍できる環境づくりとして、DE&I(多様性・公平性・包摂性)の導入が求められている。背景には人手不足の深刻化があり、同質性依存やアンコンシャス・バイアス、理解不足、行動変容の難しさ、コミュニケーションコスト増が阻害要因。推進は①経営のコミットと基盤整備②方針・目標の明確化③推進体制④柔軟な制度・ICT活用⑤管理職の評価と心理的安全性⑥職員教育⑦対外発信の順で行う。京都の事例では非専門職導入で負荷軽減と質向上が実現。プレゼンス・メディカルのコンサル支援も紹介。

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを推進するには?

外国人介護人材の受け入れが少しずつ本格化し、介護業界でも多様な人が生き生きと働くためにはどうすればよいか考えている人はいませんか?

この記事では、そんな人に知ってほしいダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンについて詳しく解説します。

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンとは?

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンとは公平性が担保された中で、性別、年齢、国籍など人間が持つ多様性を尊重し合いながら社会や組織の中でそれらを生かし合う考え方のことです。

多様性(Diversity)、公平性(Equity)、包摂性(Inclusion)をあわせた概念ですが、介護職員一人一人がダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを意識できるようになれば、それぞれが持つ異なる視点や能力、経験をより業務に柔軟に取り入れられます。

介護業界だけではなく社会全体の人手不足が深刻化する中で、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを意識した誰もが働きやすい職場作りは、より重要なものとなっていくでしょう。

参考:公益財団法人 日本生産性本部「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)とは? おさえておきたいキーワードとポイント解説」

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンが介護業界で注目される背景

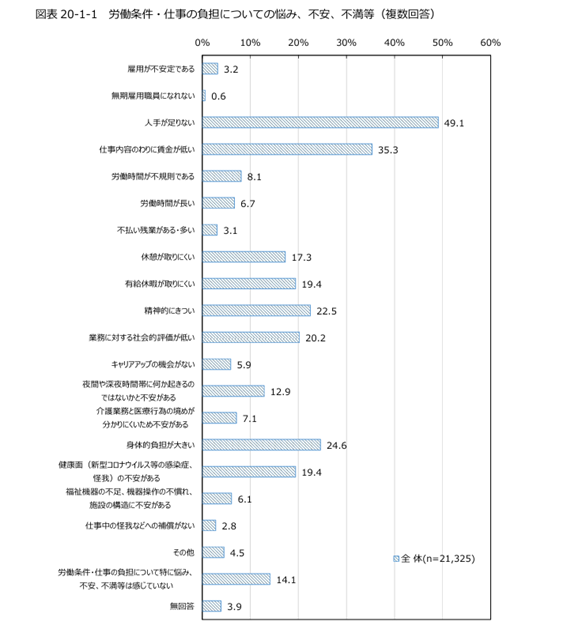

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター 令和6年度介護労働実態調査 労働者調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンが介護業界で注目される背景には、どのようなことがあるのでしょうか。

2024年に公益財団法人介護労働安定センターが公表した「令和6年度介護労働実態調査」において、介護職員21,325人を対象に労働条件・仕事の負担についての悩み、不安、不満などについてたずねたところ、上記画像のような結果が出ました。

他の回答に圧倒的な差をつけて最も多かった回答が「人手が足りない」で、49.1%もの介護職員が現場での人手不足に悩んでいるのです。

この結果は、現状で介護事業所が採用している人材だけでは、望ましい介護サービスを十分に提供できなくなる可能性が高いことを意味しています。

利用者さまに提供するサービスの質を落とさないためにも、介護事業所として多様な人材を受け入れ、協力しながらサービス提供をする姿勢が大切なのではないでしょうか。

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンが介護業界で進まない理由

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンが介護業界で進まないのは、どのような理由があってのことなのでしょうか。

5つご紹介します。

アンコンシャス・バイアスが働いているため>

アンコンシャス・バイアスとは人が何かを見聞きした時に起こる無意識の思い込みのことです。

誰にでもあるため存在すること自体に問題はありませんが、思い込みを絶対に正しいと信じ他の人にも押し付けるといった行為は望ましいものではありません。

このアンコンシャス・バイアスが強く働きすぎると、職場内でも「育休は男性が取るべきではない」「日本人以外は介護の現場で働けない」「女性はリーダーに向かない」といった考え方が浸透し、多様性を認められない組織ができてしまうのです。

職場で周囲の人に影響を及ぼしやすいアンコンシャス・バイアスの種類を5つご紹介します。

|

項目 |

概要 |

|

正常性バイアス |

予期しない異常事態が起きた時に自分にとって都合の良くない情報を無視したり、過小評価したりするバイアス |

|

集団同調性バイアス |

集団の意見や行動に影響されて自分の判断を変えてしまうバイアス |

|

確証バイアス |

自分の意見や仮説の根拠となる情報だけを集め反対の意見や仮説を無視するバイアス |

|

ジェンダーバイアス |

性別を基に役割を決め性差に対する差別や偏見を持つバイアス |

|

慈悲バイアス |

特定の人に対し、過度な配慮をしてしまうバイアス |

アンコンシャス・バイアスを完全になくすことはできません。

しかし一人一人が自分の持つバイアスに気づき、それを発端とした人間関係のトラブルを引き起こさないよう意識できる組織づくりをすることが、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを実現する上で重要です。

参考:公益財団法人 日本生産性本部「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)とは? おさえておきたいキーワードとポイント解説」

参考:政府広報オンライン「誰にでもありうる無意識の思い込み アンコンシャス・バイアス」

同質性が高いため

同質性とは何かが同じ性質や特徴を持っていることを指し、介護業界ではチームケアが重要視されるため同質性が高い組織の方が意思決定が速く仕事をスムーズに進めやすい傾向にあります。

しかし介護業界において、同質性が高すぎる組織には、以下のようなデメリットもあります。

- 集団浅慮(個人が集団での圧力によって適切な判断ができなくなり誤った意思決定をしてしまう)を引き起こしやすくなる

- 新しいアイデアや別の視点による業務改善がしにくい

- 組織と少しでも異なる意見を持つ人はなじみにくく離職率が上がる

- ハラスメントが起こりやすくなる

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを実現するためにも、自分の意見が通じやすい人ばかりで組織を構築するのは控えましょう。

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの考え方が理解されにくい場合があるため

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンが介護業界で進まないのは、その考え方自体が理解されにくいのも理由の1つとして挙げられます。

例えば年功序列の人事評価システムや、業界の前例や慣行を重んじて意思決定をする方法は日本における介護事業所で慣れ親しんだ仕組みではないでしょうか。

しかしこの仕組みをずっと重んじてきた組織ほど、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの考え方を取り入れるのは難しいでしょう。

まずはダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを介護職員に広く知ってもらい、時間をかけて少しずつ理解を求めていく姿勢が大切です。

介護職員のマインドや行動の変容につながりにくいため

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを推進するためには、介護職員ひとりひとりのマインドや行動の変容が不可欠ですが、自分の考え方を成長に合わせて柔軟に変えられる職員ばかりではありません。

事業所としてどれだけダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンに取り組んでも、自分事として捉えない職員や、自分の役割を固定して新しいことには取り組まない職員が一定数出てくるでしょう。

しかしこのような職員の存在があるのを理由にしてダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンへの取り組みをやめてしまうと、いつまでたっても人手不足や離職率の高さは改善されません。

少しずつでも取り組みを前向きに進め、根気よく介護職員に伝え続けることが重要です。

多様性が高まることでコストがかかるため

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを推進し、多様性が高まるとコミュニケーションコストが増えるため、少しでも効率化を進めたい介護事業所はその部分を問題視しがちです。

しかし人手不足や離職率の改善、より働きやすい環境構築を目的としてダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを推進することを理解していれば、コミュニケーションコストは必要なものであるという認識に変わるのではないでしょうか。

参考:経済産業省 多様性を競争力につなげるための企業経営研究会(事務局:経済産業省経済社会政策室)「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート)」

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを介護業界で推進する手順

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを介護業界で推進する手順を7つのStepにわけてご紹介します。

取り組みの基盤を整備する

最初に介護事業所の経営陣が、多様性を生かして介護サービスに取り組むという強い意志を持つことが大切です。

その上でダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンへの取り組みをする上で重要な、以下の基盤を整備しましょう。

- ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを意識して今後採用する人の人物像を明確にする

- 採用した人が適切に評価されるよう、人事評価制度の見直しをする

- 介護事業所として必要な人権尊重の責任を果たす

基盤をしっかりと整えることが、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンのスムーズな推進につながります。

取り組みの方針を決める

次に運営する介護事業所なりの多様性、公平性の必要性と考え方、包摂性のあり方を定義して、取り組みの方針とポリシーを介護職員に明確に示しましょう。

介護サービスを提供する場面すべてでそれに根差した取り組みができるよう、少しずつ方針やポリシーへの理解を求めていくことが大切です。

また方針やポリシーに基づく目標を設定し、実現に向けたロードマップも作成しましょう。

この時目標やロードマップは実現可能なものであるかどうかをしっかり検討することが重要です。

推進体制を作る

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを推進するための体制を作ります。

この時経営陣が目標達成やロードマップの実行に責任を持つよう、人事評価の評価項目にこれらを入れておきましょう。

また現場で推進する介護職員の意見を吸い上げるため、双方向のコミュニケーションが可能な体制を作ることが大切です。

介護事業の特性を意識した環境とルールの整備

長く働いてきた介護職員、新しく採用された介護職員、管理職など置かれた立場や状況が違っても、一人一人ができるだけ柔軟で多様な働き方が実現できるよう制度の見直しを進めましょう。

また介護テクノロジーを活用して現場の業務効率化を進め、人手だけに頼らない仕事の進め方を少しずつ模索していくことが大切です。

管理職の行動と意識の改革

管理職自身や部下である介護職員への評価の基準を多軸化し、多様化を推進する評価項目を導入することで多様化する人材へのマネジメントがスムーズに進む環境を整えましょう。

また管理職が介護職員を委縮させることなく、安心して意見やアイデアを伝えられる心理的安全性の高い環境を作り出すマネジメント能力を獲得できるようサポートしていくのも大切です。

介護職員の行動と意識の改革

現場の介護職員には以下のような働きかけを行いましょう。

- 多様なキャリアパスを提供する

- ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンについて理解を深めるための研修

- アンコンシャス・バイアスについて理解を深めるための研修

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを事業所にしっかりと浸透させるためには、時間をかけても繰り返し取り組むことが重要です。

取り組み状況の発信

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンへの取り組みをホームページやSNSなどで発信しましょう。

取り組みの基盤を整備するところから一連の流れを発信することで、新規利用者やより良い人材の獲得にもつながっていくのではないでしょうか。

参考:経済産業省 多様性を競争力につなげるための企業経営研究会(事務局:経済産業省経済社会政策室)「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート)」

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの介護業界における取り組み事例

京都府にある地域密着総合ケアセンターきたおおじでは、地域住民による非専門職の「介護アテンド職」を導入することで、介護職員が専門性を生かしたケアに取り組める環境づくりに成功しました。

高齢者の暮らしを専門職だけで支えるのは難しいため、業務を専門職ができることとできないことに仕分けたところ、介護アテンド職という新しい職域を導入すると多様な人材の参加でサービスの質の向上と人手不足の解消につながると考えてのことでした。

介護アテンド職という名前には、介護職員との上下関係がないというニュアンスが含まれています。

地域密着総合ケアセンターきたおおじで介護アテンド職を導入したことにより、得られたメリットは以下の通りです。

- 介護職員が安心して専門的な業務に従事できる

- 介護アテンド職の人は介護職員とは異なる視点を持つため新たな気づきがある

- 介護職員の業務負荷の軽減につながる

- 介護職員が介護アテンド職とどのように協働するかを自ら考え提案するようになった

地域密着総合ケアセンターきたおおじでは、地域の介護事業所が集まる連携会議でもこれらの成果を報告したり、法人内の他事業所にも会議の場で工夫や課題を共有したりして、地域での普及を図っています。

介護職員と介護アテンド職がお互いの働き方を受け入れ、平等な立場で協働することで利用者の皆さんの生活を支えることに成功した好事例だと言えるでしょう。

参考:厚生労働省「令和5年度 介護職員の働きやすい職場環境づくり 内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰取組事例集」

介護事業所におけるダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンに取り組みたいなら株式会社プレゼンス・メディカルにご相談ください

介護事業所におけるダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンに取り組みたいけれど、ノウハウがなくて不安な方は、株式会社プレゼンス・メディカルにご相談ください。

株式会社プレゼンス・メディカルでは職場環境改善コンサルティングサービスにおいて、多様な人材が働きやすく、満足できる職場への改善をサポートしています。

職場環境改善コンサルティングサービスでは、性別、国籍、年齢、経験を問わず、誰もが自分らしく活躍できる職場環境を築くのを目的として、以下の取り組みを支援します。

- 働きやすさを重視した環境作り

- 働きがいの向上と多様なキャリアパスの設計

- チームの定着率と生産性の向上

多様な人材が活躍できる介護事業所は介護サービスの質が向上するため、地域でも他事業所とは差別化した競争戦略が可能となるのです。

興味のある方は、次のページもごらんください。

「介護・福祉業界の多様な人材が働きやすく満足できる職場へ」結婚、出産、育児といったライフイベントとキャリアを両立が課題

まとめ

DE&Iは、性別・年齢・国籍等の多様性を公平な前提で尊重し合い、組織の力に変える考え方である。介護では人手不足と離職リスクが高く、同質的な組織は意思決定の硬直やハラスメント誘発、改善停滞を招く。まず経営が明確にコミットし、採用・評価・人権方針を整える。次に方針とロードマップを定義し、達成を担保する推進体制と双方向の対話を構築。働き方の柔軟化や介護テック活用、管理職の多軸評価・心理的安全性の確立、職員向けのDE&I/アンコンシャス・バイアス研修を継続する。取り組みは発信して採用力・ブランド力にもつなげたい。京都の非専門職「介護アテンド職」の例は、役割分担で質と効率を両立できることを示した。実行に不安があれば、職場環境改善コンサルを活用し、段階的に実装していくことが有効である。

本記事は発表当時のデータに基づき、一般的な意見を提供しております。経営上の具体的な決断は、各々の状況に合わせて深く思案することが求められます。したがって、専門家と話し合いながら適切な決定を下すことを強く推奨します。この記事を基に行った判断により、直接的または間接的な損害が発生した場合でも、我々はその責任を負いかねます。