よくあるご質問

Q&A- 実地研修の修了期限はありますか?

-

明確な期限はありませんが、座学修了後から約1年以内が目安です。

- 「喀痰吸引等研修修了証明書」の発行時期はいつですか?

-

実地研修を修了したら、弊社宛に評価票をご送付ください。評価票を確認次第、約1~2ヶ月で発行いたします。

- 「認定特定行為業務従事者認定」の申請方法を教えてください。

-

居住されている都道府県のホームページに、必要書類や申請方法が記載されています。お手数をお掛けしますが、そちらをご確認ください。

- 「認定特定行為業務従事者認定」申請書類に記載する「研修機関所在地」を教えてください。

-

以下のとおりにご記入ください。

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島1-2-5

横濱ゲートタワー3F

- 「研修修了年月日」はどこで確認すればよいのでしょうか?

-

弊社が送付した「喀痰吸引等研修修了証明書」の左下に記載された日付をご記入ください。

- 「修了証明書番号」はどこで確認すればよいのでしょうか?

-

弊社が送付した「喀痰吸引等研修修了証明書」の右上に記載された「第○○○号」をご記入ください。

※(参考;県の喀痰吸引等研修における指導看護師等の要件)

最終確認は管轄の各都道府県及び担当の福祉局ご確認下さい。コロナ以降は情報の変更が早いため最新情報は管轄の都道府県に確認ください。

Warning: Undefined array key 0 in /home/presence/presence-m.com/public_html/wp/wp-content/themes/pm/qa.php on line 3

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/presence/presence-m.com/public_html/wp/wp-content/themes/pm/qa.php on line 3

Warning: Undefined array key 0 in /home/presence/presence-m.com/public_html/wp/wp-content/themes/pm/qa.php on line 4

Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/presence/presence-m.com/public_html/wp/wp-content/themes/pm/qa.php on line 4

Warning: Undefined array key 0 in /home/presence/presence-m.com/public_html/wp/wp-content/themes/pm/qa.php on line 5

Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/presence/presence-m.com/public_html/wp/wp-content/themes/pm/qa.php on line 5

Warning: Undefined array key 0 in /home/presence/presence-m.com/public_html/wp/wp-content/themes/pm/qa.php on line 6

Warning: Attempt to read property "category_parent" on null in /home/presence/presence-m.com/public_html/wp/wp-content/themes/pm/qa.php on line 6

受講資格についてのご質問

- 医療資格がなくても、喀痰吸引等研修は受けられますか?

- 受講可能です。

- 介護職以外でも喀痰吸引等研修を受けることはできますか?

- はい、介護職以外でも医療に関連する研修によっては受講可能です。

- 介護職でない場合でも、喀痰吸引等研修は受けられますか?

- 受講可能です。

- 喀痰吸引に適性がありそうな職種は何ですか?

- 喀痰吸引は看護師、理学療法士、または医療従事者が行うことがふさわしいとされていますが、家族介護者でも研修を通じてこのスキルを取得することが可能です。

- 喀痰吸引等研修の受講申し込みに必要な条件は何ですか?

- 弊社では基本的にどなたでも受講可能です。

- 喀痰吸引は医療行為なので、研修後に実施できる施設は限定されていますか?

- 各都道府県へ事業所登録しており、医師の指示書と看護師との連携が必要になります。

研修費用についてのご質問

- 喀痰吸引専用の機器は事業所に揃える必要がありますか?

- はい、喀痰吸引を行うには専門の器具の準備が必要となります。具体的にどのような器具が必要なのかは研修機関にご確認ください。

- 振込をしたがキャンセルした場合、喀痰吸引等研修の受講料はいったいいつ返却されるのですか?

- 受講料の払い戻しについては各研修機関が定める規定によります。キャンセルポリシーを事前に確認することをお勧めします。

- 介護福祉士として働いている場合でも、勤務先で喀痰吸引等研修を受けることはできますか?

- はい、但し受講するためには勤務先の許可が必要な場合があります。詳細は職場の規定やポリシーをご確認ください。

試験情報についてのご質問

- 喀痰吸引等研修のテストで不合格だった場合、再テストは受けられますか?

- 不合格の場合の再試験については研修機関により異なります。具体的な内容については研修機関にお問い合わせください。

- 実技試験で不合格の場合、再受験は科目ごとにできるのですか?

- 実技試験の再試験については、研修機関によって異なります。具体的な情報については、研修機関に直接お問い合わせください。

- 喀痰吸引等研修の試験は筆記と実技どちらになりますか?

- 研修内容によりますが、一般には筆記と実技の両方の試験が行われます。

- 高校生や大学生でも喀痰吸引等研修を受けることはできますか?

- 受講資格については各研修プログラムの定める条件によります。具体的には研修機関に直接お問い合わせください。

受講手続きについてのご質問

- 喀痰吸引等研修の受講人数が満員だった場合、どうすればよいのですか?

- 定員オーバーの場合、他の開催日や別の研修機関の受講を検討してみてください。

- 喀痰吸引等研修の受講証明書はいつ発行されるのですか?

- 研修終了後、一般的に1週間から10日程度で受講証明書が発行されます。

- 喀痰吸引等研修の受講には優先順位などがありますか?

- 受講の優先順位については、研修機関のポリシーによります。詳細は研修機関にお問い合わせください。

- 喀痰吸引等研修の申し込み後、受講前に日程や科目を変更することは可能ですか?

- 可能です。

- 喀痰吸引等研修の受講日で体調を壊してしまった場合、後日に振り替えて受講することは可能ですか?

- 教育機関の政策によりますが、多くの場合、体調不良での欠席に対する振り替え授業は可能です。具体的な手続きについては、研修機関にお問い合わせください。

- 喀痰吸引等研修の申し込みに必要な書類はありますか?

- 申込みに必要な書類は研修機関により異なります。詳細は研修機関に直接お問い合わせください。

- 喀痰吸引が必要な人はどんな方々ですか?

- 喀痰吸引の対象者は、自己の喀痰を排出することが困難な患者や高齢者、障碍者等となります。

研修内容についてのご質問

- 喀痰吸引等研修の実技試験では人体模型を使用しますか?

- はい、実技試験では人体模型やシミュレーターが使用されます。

- 事業所外でも喀痰吸引の実習を行う機会がありますか?

- はい、外部の勉強会への参加等、事業所外での研修機会も存在します。

- 喀痰吸引に使用する器具の消毒方法は何ですか?

- WEB研修・演習では乾燥法としております。 実地研修・業務として行う際は各施設さまの実施方法で問題ありませんが、演習までは手技統一のため乾燥法のみとしております。

- 学生に対して善意で喀痰吸引等の指導を行ってもいいのですか?

- 不適切な操作は患者に危害を及ぼす可能性があるため、専門的な研修を受けた者が教えるべきです。

- 喀痰吸引等研修にかかる費用はいくらですか?

- それまで研修機関により異なりますので、具体的な料金については研修機関に直接お問い合わせください。

- 喀痰吸引に関する実地研修は必ず事業所内で行う必要がありますか?

- 事業所内でも可能ですが、外部での実技研修に参加することも可能な場合があります。

- 喀痰吸引等研修の合格率はどのくらいですか?

- 合格率は研修機関や受講者の学習状況などにより異なりますので、具体的な数値は研修機関に直接お問い合わせください。

オンライン研修についてのご質問

- 録画したウェブ研修とライブ配信のウェブ研修は何が異なりますか?

- ライブ配信では講師がリアルタイムで指導を行い、受講者が即座に質問をすることが可能です。

- ウェブ研修では1人1台パソコンが必要ですか?

- 複数人での受講は一台のパソコンで可能です。

- パソコンが苦手なのですが、設定などは自分で行う必要がありますか?

- はい、設定方法や接続方法を指導します。必要であれば、カメラやマイクを貸し出します。

- 講義が進むのについていけない場合、どうしたらいいのですか?

- 講師は習熟度を確認しながら講義を進めますので、ご安心ください。

- 講義中に疑問が出た場合、どうしていいのですか?

- 講義内での質問時間を設けるので、その時に質問をすることが可能です。

- テストや演習はウェブ上で行われますか?対面で行うことはありますか?

- テスト、演習は対面になります。

- 14時間の特例措置を受けた介護士は基本研修から受ける必要がありますか?

- はい、経過措置の介護士も基本研修からの受講が必要です。

- ライブ配信のウェブ研修にはどのようなメリットがありますか?

- オンライン研修では交通費等のコスト、時間の低減等が可能などのメリットがあります。

- 介護業界におけるDXとは?

要約:

介護業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、データやデジタル技術を活用し、介護サービスや業務プロセス、組織文化を変革して、現場の負荷軽減とサービス向上を図る取り組みです。高齢者人口の増加と現役世代の減少による人手不足や業務負荷の深刻化を背景に、2025年度には厚生労働省予算で約358億円のDX推進予算が要求されるなど、国も積極的に支援を進めています。PC向け介護ソフトやタブレットアプリ、見守りセンサーなどの導入が進む一方、コストや運用方法、効果検証の課題も指摘されています。今後は補助金活用や現場実証を通じて効率的かつ効果的なDX推進が求められます。

介護業界におけるDXとは?

2024年9月に経済産業省が改訂した「デジタルガバナンス・コード3.0 ~DX経営による企業価値向上に向けて~」において、DXは以下のように定義づけられています。

“「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

出典:経済産業省「デジタルガバナンス・コード3.0 ~DX経営による企業価値向上に向けて~」”

このことから介護におけるDXとは、「介護の現場が置かれている環境の変化に対応するため、データやテクノロジーを活用してニーズに合ったサービスを行うとともに、業務や組織のあり方を柔軟に変えていくこと」と説明ができるでしょう。

介護事業所におけるDXの推進は、介護業界の急激な変化や現場における課題に対応するために必須の施策だと言えるでしょう。

参考:経済産業省「デジタルガバナンス・コード3.0 ~DX経営による企業価値向上に向けて~」

介護業界においてDXが必要とされる背景

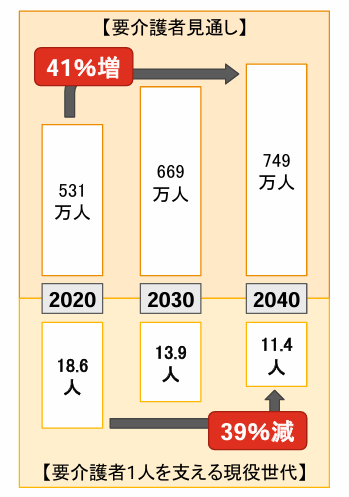

画像出典:PwCコンサルティング合同会社「介護DXに関する調査最終報告」

介護業界においてDXが注目される背景には、高齢者の増加と現役世代の減少による介護市場規模の拡大があります。

2021年3月にPwCコンサルティング合同会社が公表した「介護DXに関する調査最終報告」内では、要介護者の増加見通しと現役世代の減少見通しを画像の図のように報告しています。

2020年から2040年にかけて、要介護者は41%増加するにもかかわらず、要介護者1人を支える現役世代は39%減少するのです。

介護にかかる費用や現場の業務負荷が増加するのを防ぐためには、IT技術を活用し将来に向けて少しずつDXを推進するのが望ましい姿勢だと言えるでしょう。

参考:PwCコンサルティング合同会社「介護DXに関する調査最終報告」

介護業界におけるDXの現状

介護業界におけるDXの現状を5つの観点からご紹介します。

厚生労働省の予算

2024年8月28日に厚生労働省が公表した2025年度予算の概算要求では、全世代型社会保障の実現に向けた保健・医療・介護の構築を目指して医療・介護分野におけるDX推進が盛り込まれました。

医療・介護分野におけるDX推進では358億円が要求され、介護分野においては以下のことを行うとしています。

- 科学的介護を推進するためのデータベースの機能拡充

- 介護・障害福祉分野におけるテクノロジー開発・導⼊促進に向けた⽀援の推進

概算要求に盛り込まれた事業は次の通りです。

事業の名称

事業の概要

請求予算額

介護関連データ利活用に係る基盤構築事業

保険者に介護保険事業を適切に実施するのを目的に、介護予防から介護給付に至るまでの情報を一体的に利活用できるデータ基盤を整備する

0.7億円

科学的介護データ提供用データベース構築等事業

匿名LIFEの運用・保守、顕名LIFEの開発のための要件定義、工程管理を行う

5.5億円

介護テクノロジー開発等加速化事業

介護テクノロジーの開発・実証・普及のためのプラットフォーム事業、相談窓口の整理などを行う

9.2億円

介護テクノロジー導入支援事業

介護事業所がテクノロジーを導入する際の費用を補助する

97億円

介護生産性向上推進総合事業

都道府県主体の「介護生産性向上総合相談センター」を設置し、生産性向上に向けた取り組みの支援・施策・相談を実施する

97億円

介護事業所における生産性向上推進事業

生産性向上のためのセミナー実施、ICT化への効果的取り組みの横展開に関する調査研究などを行う

1.4億円

ケアプランデータ連携システム構築事業

居宅介護支援事業所と介護事業所の間で交わされるケアプランデータ連携を実現するためのシステムを国保中央会に構築する

2.6億円

概算要求段階で正式に予算化されているわけではないものの、その規模や内容からは、国が先頭に立って介護DXを積極的に推進しようとしている姿勢がうかがえます。

参考:厚生労働省「令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係」

先行実証

第115回社会保障審議会の資料で、2025年1月中旬より先行実証として要介護認定の電子化を大分市と別府市、介護事業所における資格などの電子による確認を大分市と都城市で開始することが公表されました。

厚生労働省ではこの先行実証で明らかになった課題を踏まえて、2026年以降の介護情報基盤の運用開始に向けて検討を進めるとしています。

要介護認定と資格などの確認が電子化されると、市町村や居宅介護支援事業所には以下のようなメリットがあります。

- 事務負担が軽減する

- 要介護認定にかかる時間の短縮

- サービス提供時の利便性の向上

実証実験の結果を生かせばより介護DXはスムーズに推進できるため、国は時間や手間をかけても介護DXを丁寧に進めていきたいと考えているのがわかります。

参考:厚生労働省 社会保障審議会 介護保険部会 第115回「介護DXの先行実証について(報告)」

補助金

2025年6月現在、介護DXを推進するのを目的として使える補助金は以下の2つです。

補助金名

介護テクノロジー導入支援事業

令和6年度補正予算介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策 介護テクノロジー導入・協働化等支援事業

補助対象

l 介護ロボット

l ICT

l 複数のテクノロジーを連動させるパッケージ型での導入

l 第三者による業務改善支援にかかる経費など

l 介護テクノロジー定着支援事業

l 地域における介護現場の生産性向上普及推進事業

l 協働化・大規模化等による職場環境改善事業

補助要件

l 課題を出し、生産性向上のための業務改善計画を提出の上、一定の期間行って効果が確認できるまで報告する

l 第三者による業務改善支援や研修・相談などによる支援を受ける

l (入所・宿泊・居住系)利用者の安全、ケアの質の確保、職員の負担軽減ができる方策を検討するための委員会を設置する

l (在宅系)2025度内にケアプランデータ連携システムの利用を開始する

l 業務改善計画を作成して報告する

l (施設系サービス)利用者の安全、ケアの質の確保、職員の負担軽減ができる方策を検討するための委員会を設置する

l (居宅介護支援・居宅サービス)2025年度中にケアプランデータ連携システムの利用を開始する

l 補助を受けた翌年度から3年間、業務改善効果を報告する

国では介護DXに補正予算を組み、追加で補助金がもらえるよう財政支援を行っています。

このことから、国は介護DXを積極的に行う介護事業所を積極的にサポートしようとしていると言えるでしょう。

現場での機器導入状況

介護DXを国が率先して推進している結果、現場の介護事業所はどのように変化したのでしょうか。

4種類の機器の導入状況をご紹介します。

PCで利用する介護ソフト

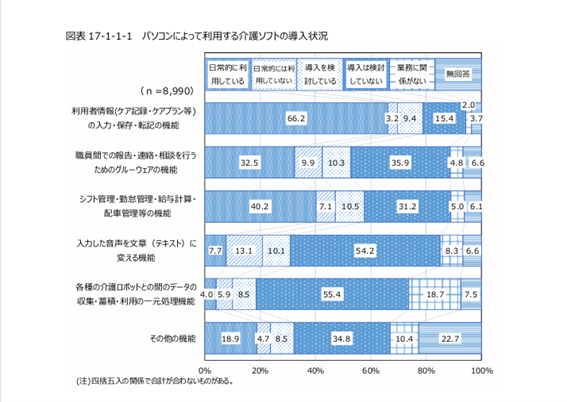

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査結果 事業所調査『事業所における介護労働実態調査 結果報告書』」

2023年公益財団法人介護労働安定センターでは、8,990の介護事業所を対象に、PCで利用する介護ソフトの導入状況を聞いたところ、上記の画像のような結果となりました。

現状40%以上の介護事業所において利用者情報の記録、職員間の情報共有、シフト管理にPCで利用する介護ソフトが利用されています。

一方音声入力ソフトや介護ロボットのデータ処理機能については、導入の検討をしていない介護事業所が50%を超えているのです。

予算で導入が難しい面もあるかもしれませんが、まずは介護事業所として最新機器の情報を収集するのがDX推進への第一歩と言えるのではないでしょうか。

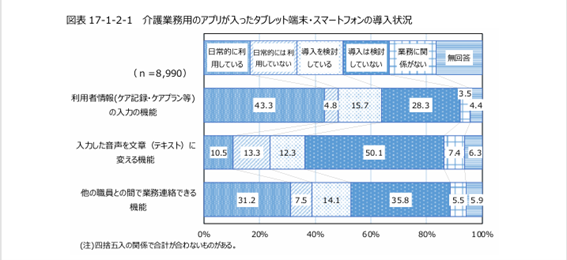

タブレット端末やスマートフォンで利用する介護業務アプリ

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査結果 事業所調査『事業所における介護労働実態調査 結果報告書』」

介護労働安定センターでタブレット端末やスマートフォンで利用する介護業務アプリの導入状況を聞いたところ、上記の画像のような結果となりました。

利用者情報の入力は手元の端末から行える介護事業所が40%を超えていますが、音声入力や情報共有を端末からは行えない事業所の方が多いのです。

音声入力ができれば、わざわざPCの前に座らなくても利用者を見守る時間で記録が取れますし、端末から最新情報を共有すれば緊急時の対応が素早く行えます。

PCで使える介護ソフトを導入する際、タブレット端末やスマートフォンでも音声入力や情報共有ができるものを選ぶと少しずつ現場にも浸透するのではないでしょうか。

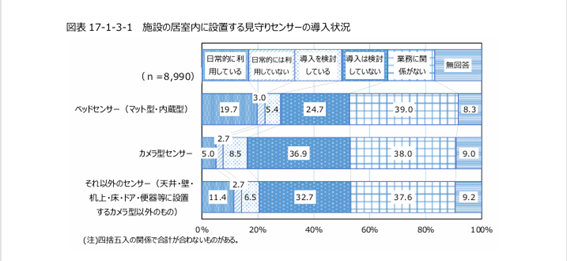

見守りセンサー

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査結果 事業所調査『事業所における介護労働実態調査 結果報告書』」

介護労働安定センターで施設の居室内に設置する見守りセンサーの導入状況を聞いたところ、上記の画像のような結果となりました。

巡回での見守りで事足りる場合もあるため、すべての施設が使う必要はないのですが、認知症対応のグループホームなどは事故予防のためにも導入の優先度を上げるのがおすすめです。

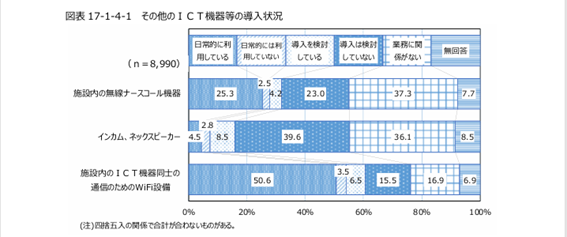

その他のICT機器

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査結果 事業所調査『事業所における介護労働実態調査 結果報告書』」

介護労働安定センターでその他のICT機器の導入状況を聞いたところ、上記の画像のような結果となりました。

ICT機器導入のためにWi-Fi環境を整えている介護事業所が半数を超えているため、今後DX化に本格的に取り組みたい意向が強いと言えるでしょう。

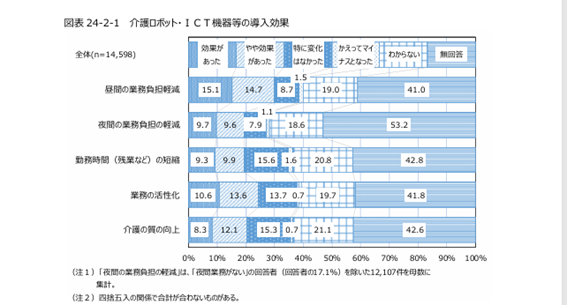

機器の導入効果

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査結果 労働者調査『介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書』」

介護労働安定センターで機器の導入効果を聞いたところ、上記の画像のような結果となりました。

「わからない」と「無回答」の合計が50%を超えているため、効果があるかどうかの結論を出すには時期尚早だと判断している介護事業所が多いと予想されます。

特に介護の現場では利用者に対し個別対応が求められるため、同じ機器を導入しても現場の状況に応じて効果が変化しやすいのです。

今後介護DXを推進していく中で、機器の選び方から導入の手順まで現場での試行錯誤が必要だと気づかされる結果だと言えるでしょう。

介護DXの推進事例

厚生労働省の介護ロボット導入活用事例集2019の中から、非接触型徘徊見守りシステムを導入し、ケアの質と職員の働きやすさを高めた事例をご紹介します。

神奈川県のあるグループホームでは利用者の自立促進と安全の確保を目的として、非接触型徘徊見守りシステムを導入しました。

非接触型徘徊見守りシステムは、車載用高性能赤外線カメラを通しての画像を高度な画像処理技術で解析することで、利用者の起床や離床を検知しナースコールや独自の無線方式で通知できます。

ホームではこのシステムを要介護度2~3の認知症高齢者が暮らすユニットに2台設置したところ、以下のような効果がありました。

- 事故リスクの減少

- 介護職員の身体的・精神的なストレスの緩和

- 経験の少ない職員を柔軟にシフトに組み入れられる

- 処遇改善や長時間労働の是正

- 離職率の低下

- センサーマット使用時にかかっていたメンテナンスの手間や時間の削減

ケアの質が高まっただけではなく、介護職員の業務負荷軽減につながったのも大きなメリットだと言えるでしょう。

初期費用はかかるものの、ランニングコストは電気代のみなので導入へのハードルがそれほど高くなく、DXが利用者、職員双方にメリットをもたらした好事例と言えるでしょう。

介護業界でDXを推進する上での課題

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査結果 労働者調査『介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書』」

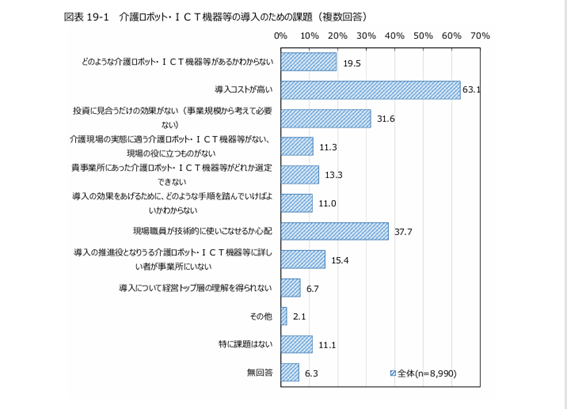

2023年公益財団法人介護労働安定センターでは、8,990の介護事業所を対象に、介護ロボットやICT機器を導入する上でどのような課題があるかをたずねました。

「導入コストが高い」と回答した介護事業所が63.1%で最も多く、次いで「現場職員が使いこなせるか心配」が37.7%、「投資に見合うだけの効果がない」が31.6%という結果でした。

お金の面で心配なら補助金を活用すればよいのではないかと考えがちですが、実際の現場で使用した場合に費用対効果があると感じられるツールがまだ少ないのが、この結果を生んだ1つの要因ではないでしょうか。

今後DXを推進するなら機器メーカーは開発時から介護事業所の意見を取り入れ、事業所では最新情報を積極的に収集するなど互いに歩み寄る姿勢が求められるでしょう。

株式会社プレゼンス・メディカルでは介護業界のDXをサポートしています

株式会社プレゼンス・メディカルでは介護業界のDXをサポートしています。

具体的にはAIを活用して次のようなサービスを展開しているのです。

- (利用者向け)AIを活用した介護施設の医療連携サービス

- (利用者向け)認知症予防・自立支援・健康管理を実現するAIサービス

- (利用者向け)AIを活用したコミュニケーション支援サービス

- (利用者向け)AIを活用した介護施設のロボット活用・見守り・セキュリティサービス

- (従業員向け)AIを活用した訪問介護・看護の効率化サービス・シフト管理・配車手配

- (従業員向け)AIを活用した介護施設の業務効率化・生産性向上サービス

- (従業員向け)AIを活用した介護施設の採用支援・働き方改革支援サービス

- (従業員向け)AIを活用した介護施設の離職防止と教育サービス

利用者向け、従業員向けに現場でほしいサービスを組み合わせて利用すれば、従業員が介護以外の業務に時間を割くことなく、利用者の身体介護や生活援助に専門性を発揮できます。

業務にゆとりを持たせ、従業員にも利用者にも安心して過ごしてほしいと感じる方は、次のページもごらんください。

FUNCTIONS&PRODUCT | 喀痰吸引等研修の講習・資格・介護・福祉の研修実績|株式会社プレゼンス・メディカル

まとめ

介護業界のDXは、経産省の定義を踏まえ「介護現場が直面する変化に対応し、データとテクノロジーでサービス・業務・組織を柔軟に変革すること」を指します。背景には、要介護者が2020~2040年で41%増加する一方、支える現役世代が39%減少するという社会構造の変化があります。厚労省の2025年度概算要求では、介護関連データ基盤整備や科学的介護のデータ提供、介護テクノロジー導入支援に計約112億円が盛り込まれ、国が先導してDXを推進しています。

現場では、PC向け介護ソフトの約4割導入やタブレットアプリの活用が進む一方、音声入力や見守りセンサー、ICT環境の整備にはまだ課題が残ります。補助金制度も整備され、介護ロボットやICT導入費用の補助を受けながら生産性向上を図る動きが拡大中です。しかし、「導入コストの高さ」や「効果検証の不透明さ」「現場職員の習熟不足」が導入の障壁となっており、今後はメーカーと事業者が連携し、使い勝手や費用対効果を高める工夫が不可欠です。段階的な実証実験と補助金活用を組み合わせ、現場に即したDXを着実に推進していくことが求められます。

本記事は発表当時のデータに基づき、一般的な意見を提供しております。経営上の具体的な決断は、各々の状況に合わせて深く思案することが求められます。したがって、専門家と話し合いながら適切な決定を下すことを強く推奨します。この記事を基に行った判断により、直接的または間接的な損害が発生した場合でも、我々はその責任を負いかねます。

- 介護におけるシフト作成とは?

要約:

介護施設や事業所では24時間体制の職員配置が必須であり、利用者ニーズと職員の希望を両立したシフト作成が重要です。しかし、介護職員からは「労働時間が不規則」「休憩・有給休暇が取りにくい」といったシフトへの不満が多く、これが早期離職や離職率の高さに繋がっています。シフト作成を見直すことで、職員の定着促進、離職率の低下、そして必要な人材の採用がしやすくなるというメリットがあります。効果的なシフト作成には、職員へのヒアリング徹底、スキルや資格の見える化、時間帯バランスの考慮、急な欠員対策、公平性の意識が不可欠です。近年では、これらの複雑な条件を考慮し、自動でシフトを生成するシフト作成アプリの活用が有効な解決策として注目されています。

介護におけるシフト作成とは?コツから自動作成アプリまで詳しく解説

運営する介護事業所でシフトに対する職員からの不満が多く、解決策に頭を悩ませている人はいませんか?

この記事では、介護の現場におけるシフト作成のコツから自動作成アプリまで詳しく解説します。

介護の現場におけるシフト作成とは?

介護施設や介護事業所は24時間体制で常に職員配置が求められます。

そのため、利用者のニーズと職員の勤務条件や勤務希望を両立したシフト作成をし、業務を円滑に進めなければなりません。

すべての利用者と職員を満足させるシフト作成をするのは難易度が高いのですが、介護施設や介護事業所の管理者にとって利用者と職員双方の満足度を高めるために重要な業務だと言えます。

介護職員のシフトについての不満とは?

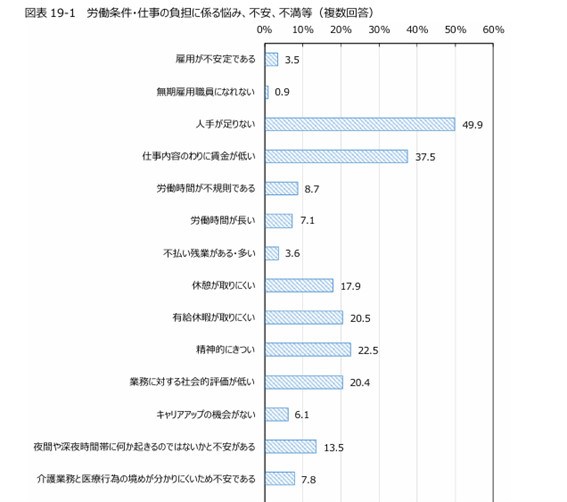

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター 介護労働実態調査 労働者調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」

介護の現場で職員が抱くシフトについての不満とは、どのような内容なのでしょうか。

2023年に公益財団法人介護労働安定センターが行った「介護労働実態調査」では、20,699人を対象に労働条件・仕事の負担に係る悩み、不安、不満などについてたずねました。

すると「労働時間が不規則である」8.7%、「労働時間が長い」7.1%、「休憩が取りにくい」17.9%、「有給休暇が取りにくい」20.5%と、シフトの見直しで改善できる可能性が高い回答をした人が多く見られたのです。

このことから職員はシフト内で雇用契約に定められた労働時間や休憩時間、有給休暇などが守られないことに不満を抱いていると言えるでしょう。

介護の現場においてシフト作成を見直すメリット

介護の現場においてシフトの内容や作成方法を見直すことには、どのようなメリットがあるのでしょうか。

3つご紹介します。

早期離職防止や定着促進につながる

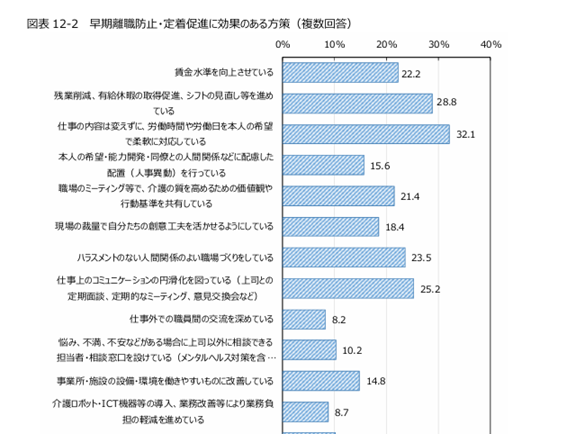

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター 介護労働実態調査 事業所調査「事業所における介護労働実態調査 結果報告書」

「介護労働実態調査」で8,990の事業所を対象に、早期離職防止や定着促進に効果がある施策についてたずねたところ、上記の画像のような結果が出ました。

「残業削減、有給休暇の取得促進、シフトの見直し等を進めている」と回答した事業が28.8%を占め、シフトの見直しが職員の定着に大きな効果をもたらしているのがわかります。

もし運営する介護事業所の早期離職が多く職員が定着しないという課題を抱えているなら、早急にシフトの作成方法を見直し、新人の職員にも納得感のあるシフトを作れる体制を整えることをおすすめします。

離職率の低下につながる

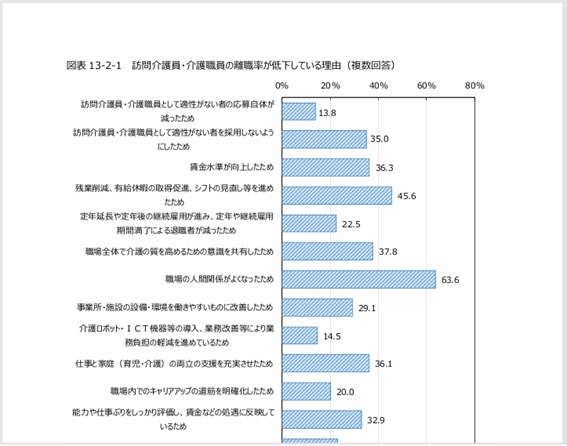

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター 介護労働実態調査 事業所調査「事業所における介護労働実態調査 結果報告書」

「介護労働実態調査」で1,630の事業所を対象に、訪問介護員・介護職員の離職率が低下している理由についてたずねたところ、上記のような結果が出ました。

「残業削減、有給休暇の取得促進、シフトの見直し等を進めたため」と回答した事業所が45.6%で2位だったのです。

このことから介護の現場でシフトを見直すと、離職率が下がるため採用コストも減らせるのがわかります。

必要な人材を採用しやすくなる

画像出典:公益財団法人介護労働安定センター 介護労働実態調査 事業所調査「事業所における介護労働実態調査 結果報告書」

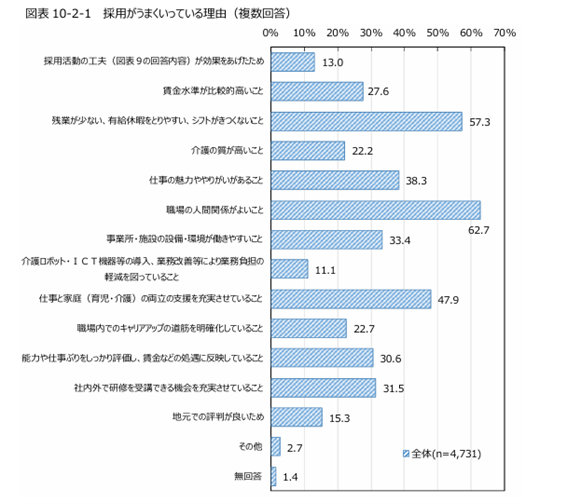

「介護労働実態調査」で4,731の事業所に対し採用がうまくいっている理由を聞いたところ、上記の画像のような結果となりました。

「残業が少ない、有給休暇を取りやすい、シフトがきつくないこと」と回答した事業所が57.3%を占めています。

求職者にシフトがきついと感じさせてしまうと望む人材を採用しにくくなるため、介護サービスの質を維持するためにもシフト作成の見直しは重要だと言えるでしょう。

介護の現場におけるシフト作成のコツ

介護の現場におけるシフト作成のコツは以下の通りです。

項目

概要

職員に対するヒアリングの徹底

月初めにスタッフの勤務希望や事情を把握する

スキルや資格を見える化

介護福祉士・介護福祉士実務者研修などの有資格者配置に偏りがないよう配慮する

時間帯のバランス

夜勤・早番・遅番が特定の人に偏らないよう調整する

急な欠員への対策

欠員が出た場合に対応できる人材を事前に確保しておく

公平性を意識する

勤務日数・希望の通りやすさなどをデータで管理してバランスを取る

ツールの活用

シフト作成アプリで自動提案や履歴管理、職員の確認を効率化

実務としては、これだけ多くの条件を確実に落とし込んだシフトを手動で組むのはなかなか難しいことと言えますが、ツールをうまく活用してなるべく利用者と職員の両方に納得してもらえるシフトを作成するよう心掛けましょう。

介護現場のシフトを自動作成してくれるおすすめのアプリ

介護現場のシフトを自動作成してくれるおすすめのアプリを5つご紹介します。

おまかせシフトちゃん

画像出典:おまかせシフトちゃん公式ホームページ

公益財団法人仙台市産業振興事業団「2019年度働き方改革促進ビジネス開発委託事業」の採択を受けて株式会社仙台情報サービスが開発・運営する「おまかせシフトちゃん」は、介護施設に特化したシフト自動作成アプリです。

iPad専用のシフト自動作成アプリのため、インターネット環境でなくてもシフトを作成することができ、1つのApple IDでiPad5台まで利用可能です。

また無料お試し期間が2週間設けられているため、一度シフトを作成してみて自分の運営する介護事業所のニーズに合っているかを確認してみるのがよいでしょう。

利用料金は月額1,000円で設定方法がわからない場合は導入支援サービスもあるため、ホームページから問い合わせをしてみてください。

おまかせシフトちゃんはiPadの端末を業務で活用していて、一度使い勝手を試してからシフト自動作成アプリを導入したい介護事業所におすすめです。

ジョブズマイスター for 介護福祉

画像出典:ジョブズマイスター for 介護福祉公式ホームページ

ジョブズマイスター for 介護福祉とは、ケイ・エヌ情報システム株式会社が開発・運営する介護施設向けのシフト自動作成アプリです。

ジョブズマイスター for 介護福祉には、以下のような機能があります。

分類

項目

概要

基本機能

シフトの種類の設定

l 「早番」「遅番」といった名称と勤務の詳細を設定する

l 「早番は木曜日に1人必要」といった形で勤務の種類別に各曜日で必要な人数を想定する

勤務パターンの設定

l 「3勤1休」といった勤務サイクルを設定する

l 介護職員・事務職員といった職務におけるグループを設定できる

条件設定

l 「新人職員同士を組み合わせない」といった細かな条件を設定できる

l 夜勤ができないといった職員別の勤務条件を設定できる

l グループ別にまとめて勤務を設定する

シフト表への表示設定

l シフト表内に3文字以内でコメントを入力する

l 備忘マークの設定をする

l 行事設定をする

l メモ機能で書き込みをする

表示切り替え

l 「勤務の種類別」「勤務時間別」の2種類で表示切り替えをする

l 一日内における時間帯ごとの人数表示をする

集計

l 月別の労働時間集計をする

l 時間帯ごとに必要な人数の過不足を把握する

配布

l スマホ・タブレット端末からシフトの確認をする

l Excelで出力する

l 印刷する

オプション機能

希望休提出

l スマホから希望休、希望シフトの提出、シフト確認をする

他システムとの連携

l 就業奉行i10、就業大臣NX、クロノスPerformanceといった外部システムと連携する

ジョブズマイスター for 介護福祉は上記のように機能は多いものの、PC・スマホ両方の操作画面の画像をホームページで確認できたり、3か月間無料のトライアルを申し込めたりします。

また電話やFAX、ホームページからの問い合わせも受け付けているため、質問にも対応してもらえます。

利用料金は1拠点あたり2,500円、2~5拠点目まで2,000円、6~10拠点目まで1,500円なので、複数の拠点で利用したいというニーズを持つ介護事業所にも対応できます。

ジョブズマイスター for 介護福祉は、複数の拠点で介護事業所を運営しシフト作成の作業を統一化したい場合におすすめです。

勤務シフト作成お助けマン®

画像出典:勤務シフト作成お助けマン公式ホームページ

勤務シフト作成お助けマン®は、鉄道情報システム株式会社が開発・運営するクラウド型のシフト自動作成アプリです。

勤務シフト作成お助けマン®には、早番・遅番などで勤務の種類を割り当てる形の勤務シフト作成お助けマンDAYと、勤務時間を割り当てる形のシフト作成ができる勤務シフト作成お助けマンTimeがあります。

勤務の種類を割り当てる介護施設向きの、勤務シフト作成お助けマンDAYでできることは次の通りです。

項目

概要

シフト表の作成

l シフト作成者と職員からの希望入力

l あらかじめ決まっている休み・勤務の入力

l シフトの自動作成

l シフト表をチェックして、登録した勤務条件に合っていない項目を表示する

l 修正入力

l シフト表の確定

l シフト表の変更履歴の確認

l 確定したシフト表に変更があった場合の該当職員への通知

シフト表の出力

l 対象期間におけるシフト表の出力

l 1日単位のタイムスケジュール表の出力

l 外部システムと連携するデータ(CSV)の出力

シフト表の確認

l シフト作成者からのお知らせを職員が確認する

l 確定したシフトをスマホで確認する

l 確定後のシフト変更箇所を確認する

職員についての設定

l 職員名、社員番号、担当可能シフト、曜日別固定シフト、グループ(スキルや役職など)などを登録する

l グループの詳細を登録する

l 全部署の職員に対し一括変更を行う

勤務条件の設定

l 勤務の種類(早番、遅番など)の設定

l 勤務グループ(早番グループなど)の設定

l 基本ルール(連勤のルールなど)の設定

l 勤務並びの一致ルール、回避ルールの設定

l スタッフ同士の組み合わせの条件を設定

l 必要な人数の設定

l スタッフ別の勤務回数(月単位・週単位)の設定

l スタッフ別の総労働時間(月単位・週単位)の設定

スケジュール設定

l シフト表に表示させるイベント名の登録

l 祝祭日の設定

部署設定

l 部署の表示並びの変更や各種出力項目の選択

ユーザー登録

l 管理者ユーザー、スタッフユーザのIDを管理する

利用料金は1か所の人数が50名までは初期費用無料、月額払い15,000円ですが、年額払いも選べ、50名以上は別途見積をしてもらえます。

2か月間の無料トライアル期間があり、有料プランに切り替えても環境や設定を引き継いで使えるので移行がスムーズにできるでしょう。

勤務シフト作成お助けマンDAYは、職員の人数が多く勤務条件をうまく組み合わせたシフト作成をするのが難しい介護事業所におすすめです。

シンクロシフト

シンクロシフトは介護事業者である株式会社サインキューブが開発・運営するシフト管理システムです。

シンクロシフトには以下のような機能があります。

- 希望休をスマホで集計する

- シフト表を自動・手動の両方で作成する

- 勤務形態一覧表を自動生成する

- データ管理をクラウド化する

- 加算チェック機能

- シフト条件の設定

- 勤怠管理システムとの連携

1か月間の無料トライアル期間があり、1ユーザーあたりの単価が月額500円で、10名以上5名単位で有料プランの契約が可能です。

シンクロシフトは「IT導入補助金2025」の認定対象ツールでもあるため、補助金を使用した導入もサポートしてもらえます。

また、シンクロシフトを用いて作成したシフトで2か月働いた場合の心身への影響についてJNIOSHと株式会社サインキューブが共同研究をしたところ、「深い睡眠」「REM睡眠」「総睡眠時間」の有意な延長が見られ、職員への負荷が少ないことがわかったのです。

シンクロシフトは、職員の身体的な負荷を軽減しながらシフト作成を効率化したい介護事業所におすすめです。

ほすぴタッチ

画像出典:ほすぴタッチ公式ホームページ

ほすぴタッチは、シーライヴ株式会社が開発・運営する、AIと数理モデルを使ってシフトを自動生成するアプリです。

ほすぴタッチでできることは次の通りです。

- AIと数理モデルを用いたシフトの自動生成

- チームの一括管理

- ユーザー登録・権限設定

- 勤務シフトのルールや条件の設定

- シフト希望の送付と受付

- 個人間でのシフト交換

導入前には無料のオンライン相談を受け付けているため、自分の介護事業所におけるシフト作成のニーズを相談できます。

また導入前も導入後も永続サポートのサービスがあるため、初めてシフト自動作成アプリを検討する場合でも安心して導入できます。

具体的には初期設定や初期導入を代行し、運用後もオンラインサポートを継続してくれるのです。

料金については初期設定、有償トライアル、月額料金ともホームページから問い合わせが必要です。

ほすぴタッチは、導入前にサービスについて説明をしっかりと受けてからシフト自動作成アプリを導入したい介護事業所におすすめです。

介護現場でのシフト作成アプリの導入は株式会社プレゼンス・メディカルにご相談ください

介護事業所におけるシフト作成アプリの導入は、株式会社プレゼンス・メディカルにご相談ください。

プレゼンス・メディカルではAI活用のコンサルティングサービスを行っており、以下の4つの段階を踏んで導入をサポートします。

AI活用の可能性検討(1週間)

AI活用プランの策定(2週間)

AIシステムの開発・導入 (3か月)

AI活用の運用支援(6か月)

運用支援期間の方を長く取ることで、介護事業所の成長に応じて生まれた新たな運用面での課題を、伴走して一緒に乗り越えることができるのです。

専門知識を生かしてサポートをするため、介護事業所内に導入ノウハウがない場合でも安心してご相談いただけます。

興味のある方は、次のページもごらんください。

既存商品・サービスにAIを活用することで、新たな付加価値を創造し、販路拡大を狙う企業が増えています。

まとめ

介護現場におけるシフト作成は、24時間体制でサービスを提供する上で極めて重要な業務です。利用者のニーズを満たしつつ、職員の勤務条件や希望を考慮したシフトを組むことは、業務の円滑化に直結します。しかし、現状では多くの介護職員が「労働時間が不規則」「休憩や有給が取りにくい」といったシフトに関する不満を抱えており、これが職員の早期離職や離職率の高さの大きな原因となっています。

シフト作成を見直すことで、職員の定着促進、離職率の低下、そして優秀な人材の採用といった多くのメリットが得られます。実際に、残業削減や有給取得促進、シフト見直しを行った事業所では、職員の定着が進み、離職率が低下していることが調査で示されています。

効果的なシフト作成のコツとしては、職員への徹底したヒアリング、保有スキルや資格の可視化による適切な配置、夜勤・早番・遅番などの時間帯バランスの均等化、急な欠員への事前対策、そして勤務日数や希望の通りやすさといった公平性の確保が挙げられます。これらの複雑な要素を手動で管理するのは困難なため、近年ではシフト作成アプリの導入が有効な解決策として注目されています。

「おまかせシフトちゃん」「ジョブズマイスター for 介護福祉」「勤務シフト作成お助けマン®」「シンクロシフト」「ほすぴタッチ」など、多様な機能を持つ自動作成アプリが登場しており、AIや数理モデルを活用して最適なシフトを提案してくれます。これらのツールを導入することで、管理者側の負担軽減だけでなく、職員の不満解消とモチベーション向上にも繋がり、結果として介護サービスの質の向上にも貢献するでしょう。

本記事は発表当時のデータに基づき、一般的な意見を提供しております。経営上の具体的な決断は、各々の状況に合わせて深く思案することが求められます。したがって、専門家と話し合いながら適切な決定を下すことを強く推奨します。この記事を基に行った判断により、直接的または間接的な損害が発生した場合でも、我々はその責任を負いかねます。

研修後の活用についてのご質問

- 喀痰吸引等研修を受けた後、すぐに実際の業務で喀痰吸引を行うことができますか?

- 施設の事業所登録等、体制が整っていれば可能です。

- 喀痰吸引の技術をすぐに仕事で活用できない場合、習得状況のチェックは必要なのですか?

- 事業所の判断によりますが、数か月間の実地研修が望ましいでしょう。

- 事業所に喀痰吸引を行う人員を指名する必要はありますか?

- はい、事業所管理者は実施者を文書で指定する必要があります。

- 勤務外の時間で家族に喀痰吸引を行うことは可能ですか?

- 業務外でも可能ですが、その際は事業所との相談が必要です。

- 喀痰吸引等研修を受けた後、すぐに給与に反映されますか?

- それは事業所のポリシーや給与体系によるため、事業所に直接お問い合わせください。

- 喀痰吸引等研修を受けた後、登録をすると更新は必要になるのですか?

- 更新の必要性は事業所ごとの規定に依存します。

研修後の手続きについてのご質問

- 喀痰吸引等研修の後には、登録制度はありますか?

- 登録制度は認定を受けるためのもので、年1度以上の継続研修が推奨されています。

- 他県で喀痰吸引等研修を受けた場合、転居先でもその証明書は有効ですか?

- はい、修了証は全国どの県でも通用します。

- 喀痰吸引等研修の後に利用する登録制度について詳しく教えてください。

- 登録は任意ですが、全国的に認められるためには県毎の登録制度を利用することをおすすめします。

- 続けての研修に間があいてしまった場合、有効期限の切れた証明書は無効になるのですか?

- 証明書の有効期限内に更新研修を受講すれば証明書は無効になりません。

- 受講証明書を再発行することはできますか?

- はい、受講証明書の再発行は研修機関に問い合わせて可能です。

- 喀痰吸引等研修の期間はどれくらいですか?

- 研修期間は研修内容や機関により異なります。研修の詳細についてはご指定の研修機関にご問い合わせください。

- 喀痰吸引等研修後に喀痰吸引を行える範囲は自分が所属する施設の利用者だけですか?

- はい、特定の研修を受けた介護職員が行うことができる喀痰吸引等の医療的ケアは、その職員が所属する事業所の利用者に対してのみ可能です。

法人としてについてのご質問

- 自分の法人で介護職員のための基本研修から始めるにはどうすればいいのですか?

- それには県に、登録研修機関として登録する必要があります。

- 介護職員(介護福祉士以外)が喀痰吸引等研修を受けた場合、その後に必要な手続きは何ですか?

- その後、県へ認定特定行為業務従事者の認定申請と事業所へ登録特定行為事業者の登録申請が必要となります。

- 看護師が介護職員として喀痰吸引を行うためにはどうすれば良いのですか?

- 看護師であれば喀痰吸引等研修の受講は不要です。しかし事業所は、県へ「登録特定行為事業者」の登録申請が必要となります。

- 「認定特定行為業務従事者」の認定申請と「登録特定行為事業者」の登録申請は同時に行うことができますか?

- はい、同時申請が可能です。

- 「登録特定行為事業者」と「登録喀痰吸引等事業者」の違いを教えてください。

- 「登録特定行為事業者」は「認定特定行為業務従事者認定証」を持った介護職員に喀痰吸引等業務をさせる事業所を指し、「登録喀痰吸引等事業者」は実地研修を修了した介護福祉士に喀痰吸引等業務をさせる事業所を指します。

- 指導看護師になるためには、県への登録は必要ですか?

- 指導看護師になるために県への登録は不要ですが、所定の研修を修了している必要があります。

- 小さな事業所で、医療関係者がいない場合でも「喀痰吸引等事業者」として登録することは可能ですか?

- はい、そのような場合でも「喀痰吸引等事業者」の登録は可能ですが、その際には他の喀痰吸引等事業者へ一部の研修を依頼したり、指導看護師の派遣を依頼するなどして体制を整える必要があります。

- 既に実地研修を修了した介護福祉士を雇用し、自分たちの施設では実地研修を行わない場合でも「登録喀痰吸引等事業者」として登録することは可能ですか?

- はい、そのような場合でも「登録喀痰吸引等事業者」の登録は可能です。