介護テクノロジーとは?補助金から活用事例まで詳しく解説

要約:

介護テクノロジーとは、介護サービスの質と効率を向上させるためのICTや介護ロボットの技術です。2024年6月に、経済産業省と厚生労働省はこれを「介護テクノロジー利用の重点分野」に改訂しました。普及率は排泄支援が0.5%と最低で、見守り・コミュニケーションが30%と最高です。ICTの利用は、コミュニケーションコストや業務時間を削減し、文書作成の効率を上げます。介護ロボットは職員の業務負荷を減らし、時間の使い方を最適化します。補助金制度もあり、導入を促進しています。事例として、ICT会議を設立し、介護テクノロジーを効果的に導入している法人もあります。

介護の現場を効率化し、人手不足の中でもサービスを継続するためには介護テクノロジーを活用するのが望ましいと思うけれど、何から始めてよいかわからず困っている人はいませんか?

この記事では、介護テクノロジーとは何かから活用事例まで詳しく解説します。

介護テクノロジーとは?

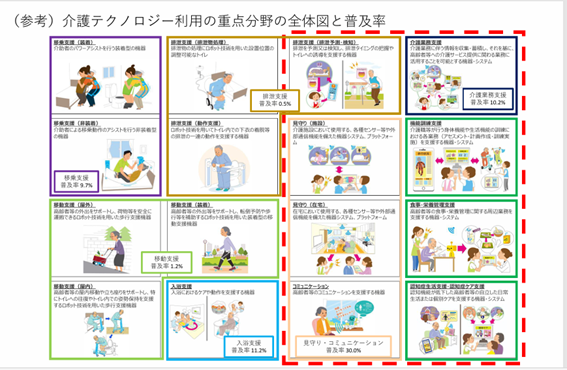

画像出典:厚生労働省「介護テクノロジー利用の重点分野の全体図と普及率」

介護テクノロジーとは、介護サービスの品質や効率を向上させるのを目的として用いられるICTや介護ロボットなどの技術的手段です。

2024年6月に、経済産業省と厚生労働省は「ロボット技術の介護利用における重点分野」の改訂を行い、名称を「介護テクノロジー利用の重点分野」に変更しました。

これは介護の現場における社会課題や、ICT・IoT・介護ロボット技術の進歩の状況を踏まえて革新的な機器の開発促進や普及を目指して行われたものです。

今までは介護ロボットを介護のどの分野で重点的に利用するかを考えていたのですが、今後は介護ロボットだけではなくICT・IoTなどの技術も含めて今後どの分野で活用するかを考えていくこととなります。

また普及率が一番少ないのが排泄支援の0.5%、一番多いのが見守り・コミュニケーションの30.0%であることから、今後はこの数値を上げていくのも重要だと言えるでしょう。

介護テクノロジーを活用するメリット

介護テクノロジーを活用するメリットには、どのようなことがあるのでしょうか。

ICTと介護ロボットにわけてご紹介します。

ICT

介護の仕事において、ICTを活用するメリットは次の3つです。

コミュニケーションコストの削減

画像出典:厚生労働省「ICT導入支援事業 令和3年度 導入効果報告取りまとめ」

2021年厚生労働省が発表した「ICT導入支援事業令和3年度導入効果報告とりまとめ」内で、ICT導入事業の補助事業所5058件を対象に、ICT機器の導入効果についてたずねたところ、上記のような結果が出ました。

回答が多かったのが「情報共有がしやすくなった」「事業所内の情報共有が円滑になった」の2つで90%前後の事業所が効果を実感しています。

介護事業所においてチームケアをスムーズに行うには情報共有を行い、それを前提として介護職員同士がコミュニケーションを取る必要があります。

そのため情報共有を会話や引継ぎの中で行いますが、全員に共有できなかったり、共有もれがあったりする場合もありました。

しかしICT機器を導入すればチーム全員が同じ前提に立ってコミュニケーションを取ることができるため、コミュニケーションコスト(意思疎通をするのにかかる時間)を大幅に削減できるでしょう。

業務時間の削減

「ICT導入支援事業令和3年度導入効果報告とりまとめ」内でたずねたICT機器の導入効果について、回答数はそれぞれ68.5%と75.3%で多くはないものの、注目されるのが「全体の業務量が減った」「ファイリングの時間が減った」という回答です。

介護の仕事における業務負荷の問題は、今まではなかなか改善するのが難しいとされてきましたが、ICT機器の導入により解決の糸口が見つかったと言えるのではないでしょうか。

ICT機器の活用が進めば、介護業界が今後さらに働きやすく変化していくかもしれません。

文書作成の効率化

「ICT導入支援事業令和3年度導入効果報告とりまとめ」内でたずねたICT機器の導入効果においては、文書の作成と取り扱いの効率化が進んだとの意見もありました。

「文書作成の時間が短くなった」という回答が81.9%、「過去の文書(データ)の検索性が向上した」という回答が72.4%あったことから、かなりの数の事業所で介護記録や介護記録の検索にかかる手間が削減できたと言えます。

文書の作成と取り扱いが効率化できれば、介護職員が利用者のケアにより時間を割ける環境となるでしょう。

参考:厚生労働省「ICT導入支援事業 令和3年度 導入効果報告取りまとめ」

介護ロボット

介護の仕事において、介護ロボットを活用するメリットは次の3つです。

時間の使い方が変化する

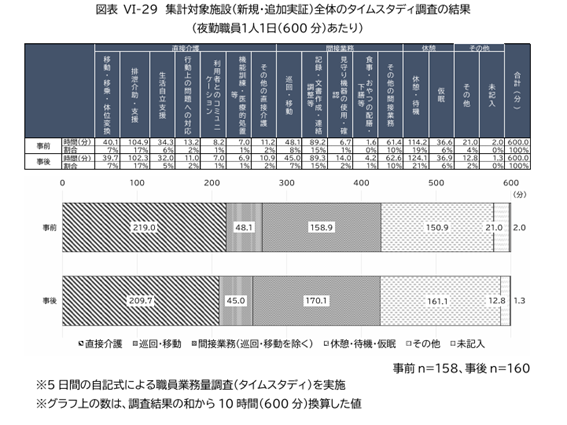

画像出典:厚生労働省老健局高齢者支援課 「介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業 報告書(1/2)」

2024年3月に厚生労働省が発表した「介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業報告書」において、160施設を対象にタイムスタディ(仕事の流れや作業の効率を分析するために、各作業にかかる時間を詳細に測定して記録すること)を行ったところ、上記のような結果でした。

利用者に安心・安全な睡眠を取ってもらうのが夜勤者の役割ですが、直接介護の時間が10分減り間接業務の時間が12分増えるといった形に時間の使い方が変化したのです。

夜間は利用者に質の高い睡眠を取ってもらうためにも必要以上に訪室するのは避けたいですが、介護ロボットの導入により見回りなどを任せられるので、記録や文書作成といった業務に集中できたと言えるでしょう。

また夜勤帯は介護職員の人数が日勤帯よりも減るため、体力を回復するための休憩時間をしっかり取りたいですが、休憩や睡眠にあてる時間が10分増えたのもよい傾向です。

介護ロボットの導入により、介護職員がより適切に時間を使えるようになったと言えるでしょう。

職員の業務内容とかかる負荷が変化する

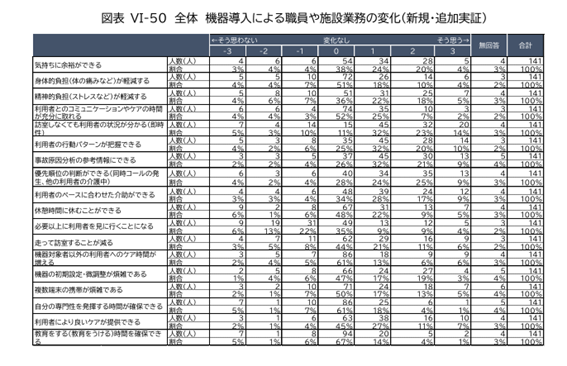

画像出典:厚生労働省老健局高齢者支援課 「介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業 報告書(1/2)」

「介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業報告書」において、職員141人を対象に介護ロボット導入による介護職員自身や施設業務の変化について聞いたところ、上記のような結果となりました。

「気持ちに余裕ができる」という設問に対し「そう思う」寄りの「2」と回答した人が20%、「優先順位の判断ができる」に対し「2」と回答した人が25%で、心のゆとりがケアの質の向上につながっている様子がうかがえます。

一方「訪室しなくても利用者の状況がわかる」という設問に対し「そう思う」寄りの「2」と回答した人が23%、「利用者の行動パターンが把握できる」に対し「2」と回答した人が20%だったため、利用者の現在の状況を素早く把握し分析することが適切なケアにつながっているのもわかります。

このように介護ロボットの導入で介護職員の業務負荷を軽減すると、サービスの質を高められるのが施設にとって大きなメリットです。

ケア内容が変化する

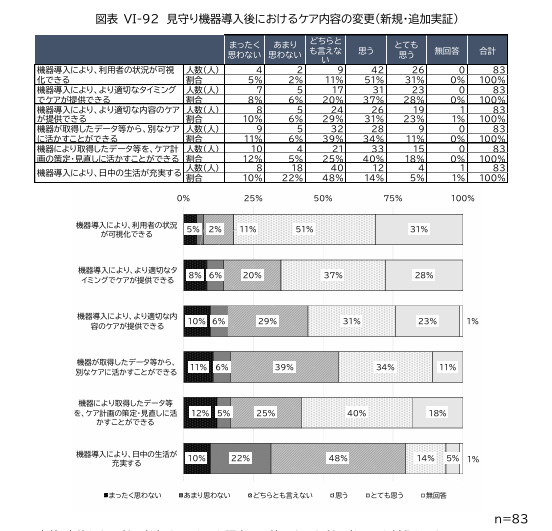

画像:厚生労働省老健局高齢者支援課 「介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業 報告書(1/2)」

「介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業報告書」において、介護職員83人を対象に、見守り機器導入後のケア内容の変化についてたずねたところ、上記のような結果が出ました。

「機器導入により、利用者の状況が可視化できる」という質問に「思う」と回答した人が51%、「機器により取得したデータ等を、ケア計画の策定・見直しに活かすことができる」に「思う」と回答した人が40%だったため、機器導入が利用者の現状把握に役立つと感じる人が多いのがわかります。

客観的なデータを分析して、適切な介護サービスを提供すると利用者のADLやQOLの改善につながりやすくなります。

利用者の生活が健康で生き生きとしたものになれば、施設の評判も良くなり集客や採用に効果的です

参考:厚生労働省老健局高齢者支援課 「介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業 報告書(1/2)」

介護テクノロジー普及のための補助金

介護テクノロジー普及のための補助金には、どのような種類があるのでしょうか。

2つご紹介します。

介護テクノロジー導入支援事業

介護テクノロジー導入支援事業とは、介護ロボットや介護テクノロジーを活用して介護職員の負荷を軽減し、介護サービスの質の向上と介護の現場における生産性向上を目的とした補助金です。

補助金の概要は以下の通りです。

|

項目 |

分類 |

概要 |

|

補助対象 |

介護ロボット |

l 「ロボット技術の介護利用における重点分野」に含まれる介護ロボット |

|

ICT |

l 介護ソフト l タブレット端末 l スマートフォン l インカム l クラウドサービス |

|

|

介護現場の生産性向上のための環境作り |

l 介護ロボット・ICTなどの導入やその連携のための費用 l 見守りセンサーの導入のための通信環境整備 |

|

|

その他 |

l 介護ロボットやICTなどを活用するためのICTリテラシー習得に必要な経費 |

|

|

補助要件 |

介護ロボット・ICT |

l 課題抽出後、生産性向上のための取り組みの計画を提出し、一定の期間効果を確認できるまで報告する(必須要件) |

|

介護現場の生産性向上のための環境作り |

l 取り組み計画に、職場環境の改善をして職員へ還元する事が明記されている l すでに導入されている機器や補助金で導入する機器などと連携し、生産性向上につながる取り組みとなっている l プラットフォーム事業の相談窓口や都道府県が設置する介護生産性向上総合相談センターを活用する l ケアプランデータ連携システムなどを利用する l LIFE標準仕様を実装した介護ソフトで実際にデータ登録を実施するなど |

|

|

補助額と補助率 |

介護ロボット |

l 移乗支援と入浴支援 補助額上限100万円 補助率3/4 l 上記以外 補助額上限30万円 補助率3/4 |

|

ICT |

l 1人~10人 補助額100万円 補助率3/4 l 11人~20人 補助額160万円 補助率3/4 l 21人~30人 補助200万円 補助率3/4 l 31人~ 補助額260万円 補助率3/4 |

|

|

介護現場の生産性向上のための環境作り |

l 補助額上限1000万円 補助率3/4 |

詳細は厚生労働省のホームページで確認し、必要があれば申請しましょう。

介護サービス事業者の生産性向上や協働化等を通じた職場環境改善事業

介護サービス事業者の生産性向上や協働化等を通じた職場環境改善事業とは、介護業界での人材確保が難しい状況を踏まえ、介護現場の生産性向上や経営の協働化・大規模化などを行い職場環境改善に取り組む介護サービス事業者への支援を目的とした補助金です。

補助金には3つの種類があるため、それぞれの概要をご紹介します。

介護テクノロジー定着支援事業

介護テクノロジー定着支援事業とは、介護ロボットやICTなどを導入する事業所に対して都道府県がその支援を実施する補助金です。

補助金の概要は以下の通りです。

|

項目 |

分類 |

概要 |

|

補助対象 |

介護ロボット |

l 介護ロボット l 見守り機器の導入に伴う通信環境整備 l 生産性向上に役立つと都道府県が判断した機器 |

|

ICT |

l 一気通貫の介護ソフトなど l タブレット端末や通信環境機器など l 保守経費、その他の勤怠管理、シフト表作成、電子サインシステム、AIを活用したケアプラン原案作成支援ソフトなど |

|

|

導入支援と一体的に行う業務改善支援 |

l 第三者による業務改善支援 l 介護の現場における生産性向上の取り組みに関する研修・相談など ※上記の2つのうちどちらかの実施 |

|

|

補助上限額 |

介護ロボット |

l 移乗支援と入浴支援1機器あたり100万円 l その他1機器あたり30万円 l 見守り機器の導入に伴う通信環境整備 1事業所あたり750万円 |

|

ICT |

(1事業所あたり) l 職員数1人~10人 100万円 l 職員数11人~20人 160万円 l 職員数21人~30人 200万円 l 職員数31人~ 260万円 |

|

|

導入支援と一体的に行う業務改善支援 |

(1事業所あたり) 都道府県が協働化・大規模化などによる職場環境改善事業とあわせて実施する場合 48万円 導入支援と一体的に行う業務改善支援のみを行う場合 45万円 |

介護テクノロジー導入支援事業と似ている部分もありますが、補助対象となる介護ロボットやICT機器が介護テクノロジー定着支援事業の方が幅が広いのが特徴的だと言えるでしょう。

地域における介護現場の生産性向上普及推進事業

地域における介護現場の生産性向上普及推進事業とは、都道府県が介護の現場における生産性の向上を目的として配布する補助金です。

補助金の概要は以下の通りです。

|

事業の種類 |

項目 |

概要 |

|

面的支援によるモデル施設の育成・モデル地域づくり事業 |

対象経費 |

l 介護ロボットやICTなどのテクノロジーの導入 l テクノロジーの導入のために職員に対する研修 l 業務コンサルタントの活用 l 好事例集の作成 l その他必要と認められるもの |

|

補助上限額 |

l 1モデルあたり1,000万円 |

|

|

ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業 |

対象経費 |

l 介護ソフト、PCなど連携システムの利用に必要な機器 l ケアプランデータ連携システムを活用するための研修 l 業務コンサルタントの活用 l タイムスタディ調査やヒアリング調査など l 好事例集の作成 l その他必要と認められるもの |

|

補助上限額 |

l 1モデルあたり850万円 |

介護テクノロジーを導入するなら、補助金を活用して好事例となるほど積極的に取り組みたい事業所におすすめです。

協働化・大規模化等による職場環境改善事業

協働化・大規模化等による職場環境改善事業とは、小規模な法人を1つ以上含む複数の法人による事業者グループが、協働化などを行う取り組みを支援するのを目的とした補助金です。

補助金の概要は以下の通りです。

|

項目 |

概要 |

|

対象経費 |

l 人材募集や一括採用、合同研修などの実施 l 職員の職場定着や職場の魅力発信の取り組み l 人事管理システムや福利厚生等のシステム・制度の共通化 l 事務処理部門の集約・外部化 l 各種委員会の設置や各種指針の策定など l 協働化などにあわせて行うICTインフラの整備、老朽設備・備品の更新・整備 l 経営と職場環境改善などに関する専門家からの助言 l その他必要と認められるもの |

|

補助上限額 |

l 1事業者グループあたり1,200万円 |

今後経営の大規模化や協働化を目指している法人は利用を検討してみるとよいでしょう。

介護テクノロジーの活用事例

厚生労働省が公表している「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会のポイント・事例集」から、ICT会議を立ち上げて法人全体で介護テクノロジーの活用に取り組んだ事例をご紹介します。

特別養護老人ホームや通所介護など複数の介護サービスを展開する社会福祉法人宣長康久会では、ICT化に法人内で一体化して取り組むのを目的に、ICT会議を立ち上げました。

ICT会議の委員が所属するICT委員会や安全委員会では機器の修理やメンテナンスを一括で管理し、機器に関するヒヤリハット・事故などについても検討を進めています。

また機器を先行導入した部署は、他部署に対して勉強会も開催しています。

委員会の内容をグループウェアやNASシステムで法人全体に周知しているため、現場の職員が現在のICT活用の状況についてすぐにわかるようになっているのです。

規模の大きな法人でも情報共有をしながら一体的に介護テクノロジーの導入を進めれば、安全・安心な形で活用が進むとわかる好事例だと言えるでしょう。

参考:厚生労働省「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会のポイント・事例集」

介護テクノロジーのスムーズな導入をサポートしています

株式会社プレゼンス・メディカルでは介護テクノロジーのスムーズな導入をサポートしています。

例えば介護施設においてのAI活用を利用者向け・従業員向けに分け、利用者向けにはQOLやADLの向上を目的としたAI活用、従業員向けには業務効率化や負荷軽減を目的としたAI活用を推進しているのです。

AI技術の進化は加速度的とも言えますが、各事業所のニーズやペースに合わせた導入を心がけております。

興味のある方は、次のページもごらんください。

FUNCTIONS&PRODUCT | 喀痰吸引等研修の講習・資格・介護・福祉の研修実績|株式会社プレゼンス・メディカル

まとめ

介護テクノロジーは、介護現場の効率と品質向上を図るための技術的手段であり、2024年には「介護テクノロジー利用の重点分野」として新たに定義されました。介護現場でのICTと介護ロボットの導入は、職員の負担を軽減し、業務の効率化を促進します。ICTの活用により、情報共有の円滑化、業務時間の削減、文書作成の効率化が期待され、介護ロボットは夜勤業務の負担軽減やケアの質向上に寄与します。補助金制度も整備されており、ICTや介護ロボットの導入を支援します。さらに、ICT会議を設立し、一体的にテクノロジーの導入を進める事例も見られます。これにより、介護サービスの質の向上と職員の業務負担軽減が同時に実現でき、結果として利用者の生活の質も向上します。介護テクノロジーの適切な導入と活用により、今後の介護現場の革新が期待されます。

本記事は発表当時のデータに基づき、一般的な意見を提供しております。経営上の具体的な決断は、各々の状況に合わせて深く思案することが求められます。したがって、専門家と話し合いながら適切な決定を下すことを強く推奨します。この記事を基に行った判断により、直接的または間接的な損害が発生した場合でも、我々はその責任を負いかねます。