ケアマネジャーの処遇改善はどうなる?

目次 [閉じる]

要約:

2024年の介護保険改定では介護職員の処遇改善が進められた一方で、ケアマネジャーは対象外となり、処遇改善が課題として注目されています。背景には、居宅介護支援事業所の減少、ケアマネジャー試験合格者の減少、業務負荷の増加があります。今後の見通しとしては、ICTやAIの活用による業務効率化、地域課題としての法定外業務への対応、人材確保・定着支援が挙げられます。特に賃金アップや働きやすい環境整備が重要視されており、ケアマネジャーの専門性を活かした処遇改善が求められています。

居宅介護支援事業所を運営しているので、よく働いてくれるケアマネジャーの処遇改善をしたいけれど、何から手をつけていいかわからず困っている人はいませんか?

この記事では、ケアマネジャーの処遇改善における現状と今後の見通しについて詳しく解説します。

2024年におけるケアマネジャーの処遇改善

2024年の介護保険の改定では介護職員を対象とした処遇改善が行われました。

具体的には介護職員処遇改善加算を取得した事業所に対し、一定額を月額賃金として介護職員に配分することを義務づけ、経営状況にかかわらず介護職員の給与アップにつながるようにしたのです。

しかしこの「介護職員」にケアマネジャーは含まれていなかったため、ケアマネジャーの処遇改善にはつながりませんでした。

介護職員処遇改善加算についてもっと詳しく知りたい方は、次のページもごらんください。

介護職員等処遇改善加算とは介護保険法に基づく介護報酬加算のうちの1つで、介護職員の処遇改善を目的として創設された加算

ケアマネジャーの処遇改善が注目される背景

ケアマネジャーの処遇改善が注目される背景には、どのようなことがあるのでしょうか。

3つご紹介します。

居宅介護支援事業所の減少

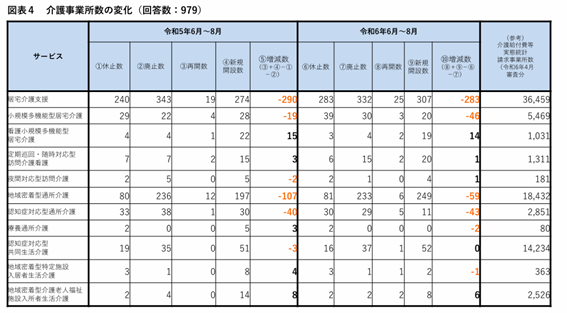

画像出典:厚生労働省「改定検証調査(4)における自治体調査(アンケート)の集計状況について(報告)」

2024年12月23日に行われた第243回社会保障審議会介護給付費分科会では、自治体調査のアンケート結果についての集計状況報告が行われました。

アンケートで979の自治体に介護事業所数の変化についてたずねたところ、居宅介護支援を行う事業所は大きくその数を減らし、増減数が2024年6月~8月で-283という結果でした。

2023年6月~8月も-290という結果なので、この数は横這いを続けているのがわかります。

画像出典:厚生労働省「改定検証調査(4)における自治体調査(アンケート)の集計状況について(報告)」

一方、同じ979の自治体に対し行ったアンケートで、2024年6月~8月の3か月間でサービスを休止、または廃止した介護事業所数について、2023年6月~8月の3か月間と比較すると、居宅介護支援事業所は増加しています。

これらのことから、居宅介護支援事業所の減少を止めなければ居宅介護支援サービスそのものが縮小していくことがわかります。

居宅介護支援サービスの縮小を食い止めるためには事業所の収入を増やす必要があるため、ケアマネジャーの処遇改善が行われるかどうかに注目が集まっているのです。

参考:厚生労働省「第243回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」

介護支援専門員実務研修受講試験の合格者数の減少

厚生労働省では毎年介護支援専門員研修受講試験の受験者数、合格者数、合格率をホームページで公表しています。

これまでの主な年の受験者数、合格者数、合格率は以下の通りです。

|

|

受験者数 |

合格者数 |

合格率 |

|

1998年(第1回) |

207,080 人 |

91,269 人 |

44.1 % |

|

2007年(第10回) |

139,006 人 |

31,758 人 |

22.8 % |

|

2017年(第20回) |

131,560 人 |

28,233 人 |

21.5 % |

|

2024年(第27回) |

53,699人 |

17,228人 |

32.1% |

第1回の合格者数と第27回の合格者数を比較すると約1/5程度にまで減少し、新しくケアマネジャーとして働く人が少なくなってきているのがわかります。

ケアマネジャーを目指す人を増やすためにも処遇改善は必要であるため、処遇改善が今後行われるかどうかに注目が集まっているのです。

参考:厚生労働省「介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況等」

業務負荷が大きい

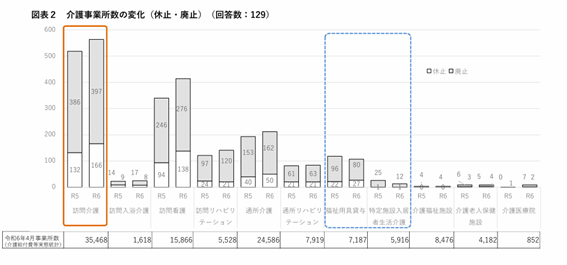

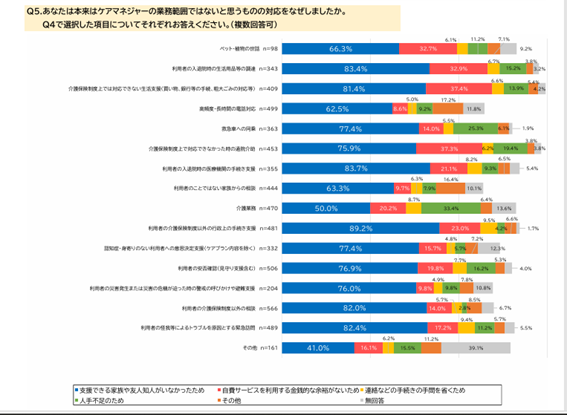

画像出典:厚生労働省「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン『ケアマネジャー限定 実態調査アンケート』集計結果」

2024年6月24日に第3回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会が開催され、UAゼンセン日本介護クラフトユニオンが行ったケアマネジャー実態調査のアンケート結果が資料として提出されました。

641人のケアマネジャーに対しケアマネジャーの業務範囲外の仕事をしたことがあるかどうかについてたずねたところ、97.3%の人があると答えました。

また対応した内容で多かったのが「利用者の介護保険制度以外の相談」「利用者の安否確認」「高頻度・長時間の電話対応」で、このような実態がケアマネジャーの業務負荷を上げているのがわかります。

この実態を改善するにはケアマネジャーの高い専門性を生かし、本来の業務に集中できる環境を整える必要があることから、ケアマネジャーの処遇改善に注目が集まっているのです。

参考:厚生労働省「第3回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会 資料」

ケアマネジャーの処遇改善における今後の見通し

2024年12月12日に、ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会の中間整理がとりまとめられ、厚生労働省のホームページで公表されました。

この内容を基に、ケアマネジャーの処遇改善における今後の見通しについて解説します。

居宅介護支援事業所における業務負荷の軽減

ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会の中間整理において、居宅介護支援事業所において現状ケアマネジャーが行っている業務には、以下のようなものがあるとされました。

① 法定業務

② 保険外サービスとして対応しうる業務

③ 他機関につなぐ必要のある業務

④ 対応困難な業務

法定業務については利用者と直接かかわる業務と事務作業がありますが、事務作業については介護テクノロジーの活用や事務職員へのタスクシフトで業務負荷軽減をはかるのが望ましいとされたのです。

介護テクノロジーとは、介護サービスの品質や効率を向上させるのを目的として用いられるICTや介護ロボットなどの技術的手段です。

介護テクノロジーについても詳しく知りたい方は、次のページもごらんください。

介護テクノロジーとは、介護サービスの質と効率を向上させるためのICTや介護ロボットの技術です。

ケアマネジャーの事務作業における業務負荷が軽減されれば、より専門性の高さを生かして利用者対応に集中することができ、やりがいを持ってケアマネジャーを続けられる可能性が高まるでしょう。

法定業務以外の業務は地域課題として対応を協議する

ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会の中間整理において、介護保険外サービスを使用することで対応できる業務や、他の機関につなぐことが必要な業務についてはケアマネジャーの業務上の課題という視点だけではなく、地域課題として対応を検討する必要があるとされました。

具体的には市町村が主体となって関係者を含めて対応を協議し、利用者に対して切れ目のない支援ができる地域づくりをすることが望ましいとしたのです。

法定業務、法定外の業務の両側面から業務負荷の軽減を図ることが、将来的なケアマネジャーの処遇改善につながっていくでしょう。

ICT技術とAIの活用を進める

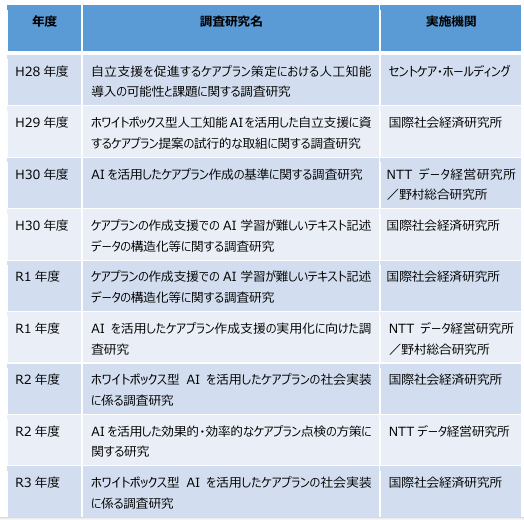

画像出典:株式会社国際社会経済研究所「ホワイトボックス型AIを活⽤したケアプランの社会実装

ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会の中間整理において、ケアマネジャーの業務効率化にはケアプランデータ連携システムの普及推進と国によるAIによるケアプラン作成支援の調査研究が重要であるとされました。

前者については公益社団法人国民健康保険中央会のホームページで最新情報が公開され、普及推進活動としてシステム説明会が行われています。

また福祉・保健・医療の総合情報サイトWAM NETには「ケアプランデータ連携システム利用状況」のページが設けられ、最新の利用状況だけではなく実際に使ってみた人の意見も読むことができます。

ケアプランデータ連携システムの利用が増えれば、ケアマネジャーが給付管理に割く時間を短縮し、その分モニタリングに時間をかけられるようになるため、より専門性を生かして働くことができるでしょう。

一方後者については、老人保健健康増進等事業において毎年上記の表のように研究が継続されています。

2023年6月~2024年3月には老人保健健康増進等事業として、株式会社国際経済研究所がケアプラン作成支援AIの開発においてケアマネジャーの思考の見える化を行い、それを反映した試作システムを構築しました。

ケアプラン作成支援AIの実用化をさらに進めるためには、ケアマネジャーの専門職としての知見や経験値をケアプラン作成支援AIのアルゴリズムに反映する必要が出てきたため、ケアマネジャーの思考の見える化とシステムの試作が行われたのです。

現状すぐにAIがケアマネジャーのようなケアプランを作成するのは難しいですが、少しずつ研究が進みケアプラン作成支援AIが実装されれば、ケアマネジャーの更なる処遇改善につながるでしょう。

参考:株式会社国際社会経済研究所「ホワイトボックス型AIを活⽤したケアプランの社会実装

人材確保・定着に向けた取り組み

ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会の中間整理において、今後10年以内にケアマネジャーの担い手は急激に減少する見込みが高いため、幅広い世代に対する人材確保・定着支援に向けて、様々な取り組みを総合的に実施する必要があるとされました。

具体的には以下のような取り組みをすることが重要だとしています。

|

項目 |

概要 |

|

ケアマネジャーが就労を継続しやすい環境の整備 |

l ケアマネジャーがやりがいを感じられるようにするため利用者とかかわる時間を十分持てるようにする l 他産業・同業他職種に見劣りしない処遇を確保するとともに、事務にかかる負担を軽減するため書類の様式の見直しをする l 事業所としてカスタマーハラスメント対策に取り組み、国や地方自治体がそれを支援する l シニア層のケアマネジャーが本人の意向を尊重しつつ延長雇用などで働き続けられる環境を整備する |

|

ケアマネジャーの新規入職の促進 |

l 一定の資格があり、様々な経験を持つ人に対し、介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格への参入を認める l 一定の要件を満たした場合、現状必要な実務経験年数である5年間という期間を見直す l 特に若年層に重点を置きながら処遇改善に取り組み、魅力発信なども適宜行う l 学卒者の入職のあり方についても引き続き議論する |

|

ケアマネジャーへの復職などの支援 |

l ケアマネジャーの資格を持っているが現状ケアマネジャーとして働いていない人(潜在ケアマネジャー)への就労促進などについて、総合的に取り組む l 事業所がフルタイム勤務だけではなく、短時間、少ない担当件数での勤務が可能になるような勤務体制を整えることが重要 l 潜在ケアマネジャーに対し、復職時の要件である再研修の受講についてオンラインでの受講を含めた研修の受けやすい環境を整備し、シニア層には実務経験を踏まえて研修を簡素化する |

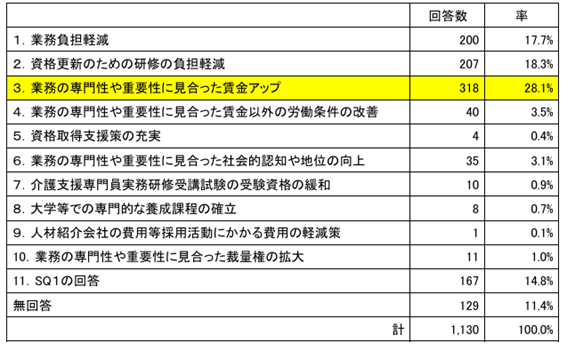

一方、2023年10月に一般社団法人日本介護支援専門員協会が1,130名の会員を対象に行った「介護支援専門員の人材確保に関する実態調査報告書」において、採用の促進に最も影響を及ぼしている事項についてたずねたところ、下記の画像のような結果が出ました。

画像出典:一般社団法人日本介護支援専門員協会「介護支援専門員の人材確保に関する実態調査報告書」

ケアマネジャーの採用を促進するには賃金アップが一番重要と答えた人が最も多く、28.1%を占めたのです。

国は他産業・同業他職種に見劣りしない処遇を確保するとしているものの、どちらかといえば働きやすい環境の確保や潜在ケアマネジャーの復職支援などに力を入れており、現場の意見とずれがある現状がうかがえます。

ケアマネジャーの業務の専門性や重要性に見合った賃金が支払われるようになれば、若年層の人材や潜在ケアマネジャーが居宅介護支援事務所への就職を考えるようになり、質の高い人材の確保や、長く働きたい人への定着支援につながるのではないでしょうか。

参考:一般社団法人日本介護支援専門員協会「介護支援専門員の人材確保に関する実態調査報告書」

研修負荷の軽減

ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会の中間整理において、ケアマネジャーの法定研修は受講者にとって経済的・時間的負担が大きいという課題があるとされました。

そのため、以下のようなことが検討されたのです。

|

項目 |

概要 |

|

研修実施の一元化による質の確保と負担軽減の推進 |

l 現在法定研修の内容にはばらつきがあるため、国が一元的に内容を作成し、都道府県が適切に実施できる仕組みを作るのが望ましい l 都道府県は研修の実施状況や受講者の満足度などの把握に努め、研修の質の確保に向けた研修の見直しを行う |

|

研修のオンライン受講の推進と分割受講の仕組みの構築 |

l 国が一元的に行う研修に関してはオンラインで配信しいつでも見返せるようオンデマンド化する l いつでも研修を受講できるようにし研修科目ごとに分割して受講できる仕組みにする l 更新研修については更新までの5年間に分割して受講可能なオンデマンド化などの環境を整備する |

|

多角的な観点からの研修受講の推進 |

l 更新研修の2回目以降の受講についてさらに負担を軽減する l 都道府県が地域医療介護総合確保基金を活用することで受講者負担を軽減できる l 教育訓練給付制度の対象になっていることを周知する l 事業主はケアマネジャーが学びながら働くことができる環境を整える |

教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険に加入している人、また過去に加入していた人(離職者)が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、受講費用の一部について、ハローワークから給付金を受けられるという制度です。

厚生労働省が運営する教育訓練給付制度検索システムで、特定一般教育訓練のタブの中から「介護支援専門員」を選んで検索すると対象となる講座を調べられます。

学ぶ費用がないからとケアマネジャーになるのをあきらめてしまう人を減らすためにも、事業所は制度を積極的に活用するよう周知するのが望ましいでしょう。

参考:政府広報オンライン「教育訓練給付制度があなたのキャリアアップを支援します」

参考:厚生労働省「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会 中間整理」

ケアマネジャーの処遇改善をサポートしてほしい方はプレゼンス・メディカルにご相談ください

ケアマネジャーの処遇改善を積極的に進めたいけれど、何から始めてよいかイメージがわかない方は、株式会社プレゼンス・メディカルにご相談ください。

株式会社プレゼンス・メディカルは、介護業界における職場環境改善のコンサルティングサービスに力を入れている会社です。

具体的にはワークライフバランスの実現、職員が自身の成長を実感できる環境づくり、離職率の低下を目標に掲げてサポートを行います。

また経験豊富な専門チームが採用と人材育成もサポートします。

興味のある方は、次のページもごらんください。

女性の職場環境改善 | 喀痰吸引等研修の講習・資格・介護・福祉の研修実績|株式会社プレゼンス・メディカル

まとめ

2024年の介護保険改定では介護職員の処遇改善が進む一方で、ケアマネジャーは対象外とされ、その処遇改善が大きな課題となっています。背景には、居宅介護支援事業所の減少やケアマネジャー試験合格者数の減少、業務負荷の増加といった問題があります。これらを受け、今後はICTやAIを活用した業務効率化や地域課題として法定外業務への対応を進めることが求められています。また、人材確保・定着に向けた賃金アップや働きやすい環境整備も重要です。特にケアマネジャーが利用者対応に集中できる仕組みづくりや専門性を活かした処遇改善が必要とされています。これにより、人材不足解消や質の高いサービス提供につながることが期待されています。

本記事は発表当時のデータに基づき、一般的な意見を提供しております。経営上の具体的な決断は、各々の状況に合わせて深く思案することが求められます。したがって、専門家と話し合いながら適切な決定を下すことを強く推奨します。この記事を基に行った判断により、直接的または間接的な損害が発生した場合でも、我々はその責任を負いかねます。